Home 国際共創学部 │ 環境サステナビリティ学専攻

2026年4月国際共創学部開設予定。

ゼミの内容については変更等の可能性があります。

経済地理学

─ 持続可能な地域経済社会づくりを考える ─

- 対象学年

- 3・4年次

- 担当教員名

- 小田 宏信

- Hironobu Oda

- 学びのキーワード

-

- 産業立地と地域経済

- 産業集積

- 持続可能な地域づくり

研究の内容

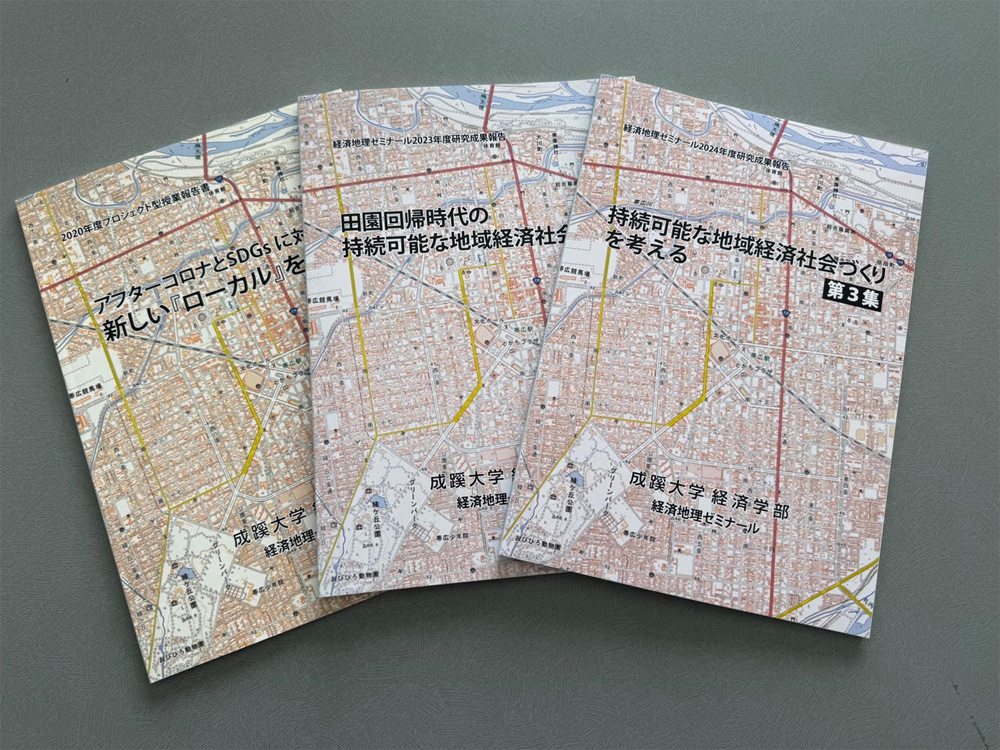

「グローカルな経済空間」、すなわち産業立地や地域経済といった経済地理学が扱う諸問題について学ぶゼミです。経済地理学と言ってもかなり広い領域から構成されていますが、3年生ゼミでは「持続可能な地域経済社会づくりを考える」をテーマにグループ研究を主体に運営します。

持続可能な開発目標(SDGs)の11番目に「住み続けられるまちづくり」が掲げられていますが、日本でも東京圏への人口集中と少子高齢化が続き、また自然災害も頻発するなか、大都市、大都市の郊外、地方都市、農山漁村のそれぞれが相互の交流のなかで、次世代に受け継ぐ持続可能な地域経済社会をいかにつくっていくかが焦眉の急となっています。3年生のゼミでは、事例地域を決めて、グループでフィールドワークを主体とした地域研究を行っていきます。

研究の進め方

3年生の前期は、地域統計の使い方や基本資料の所在等を学んだ上で、まずは各自の出身地域の地域概要や地域課題をプレゼンテーションしてもらうところから始めます。そのあと、先行事例にふれつつ、グループ毎に対象地域を決めてもらって、夏休み中までには、現地でのフィールドワークを実践します。後期には、報告書の作成と最終報告会に向けて取り組むとともに、あわせて卒業研究に向けて先行研究を講読していきます。

卒業研究は3年生の時の研究に縛られず、担当教員の守備範囲内で自由にテーマを決めてもらって構いません。国内の特定地域の特定事象を取り上げたテーマがこれまでは多いのですが、これに限らず、産業立地や地域経済、地域政策に関わることについて、新しい切り口をみつけて取り組んでもらうことも歓迎です。

社会との関わり

これまで経済学部の経済経営学科と現代経済学科を通じて多数のゼミ生を送り出してきましたが、このゼミの卒業生は、金融業や不動産業、建設業、IT系を中心とする民間企業で活躍する人たちのほか、公務員として地方行政に携わる人や、大学教員として活躍する人たちまで多様です。共通して言えることは、産業活動の現場や地域という現場を見つめる眼を持っていること、また、他の人と関わって物事を進める「共創マインド」を身につけていること(正確に言えば、これらを大事にしようする気持ちが強いこと)、こんなことが社会に出る時に評価されているのかと思います。このことは国際共創学部でも同様かと思います。ゼミで学んだ内容を社会に出てから直接的に活かせるというケースは少ないと思いますが、何らかの形で「グローカル」な経済社会の担い手として活躍してもらえることを期待しています。

ゼミ・研究室の魅力

- フィールドワークができる

- ⽂献を読み解く力が身につく

- プレゼンテーション⼒が⾝につく

- 学外の人と交流ができる

- 研修旅行やゼミ合宿がある

卒業論文のテーマ

- 尾道市中心市街地における空き家問題とその再生への取り組み

- 生き残りをかけた地場産業の取り組み―愛媛県今治地域におけるタオル産業を事例に―

- 山梨県富士吉田市における織物産業の過去とこれから

- 神奈川県真鶴町における若い世代の移住起業の要因

- 裏原宿およびキャットストリート地域におけるアパレル産業の分析と今後

- 地域循環共生圏の検討―十勝バイオマス産業都市構想と北海道鹿追町のケーススタディから―

- 浦幌町における教育による関係人口創出と移住促進策

- 次世代につなぐ気仙沼の持続可能性─海と生きる気仙沼の暮らし─

- 関係人口の創出と移住の促進について―千葉県南房総市における行政と民間の取り組み―

- 『美の基準』と官民連携の移住者支援策―真鶴モデルの提唱―

教員のプロフィール

小田 宏信

Hironobu Oda

立命館大学文学部地理学科卒業、筑波大学大学院博士課程地球科学研究科単位取得退学。博士(理学)。専門地域調査士。筑波大学専任講師などを経て、2006年より成蹊大学経済学部教授、2026年より国際共創学部教授。著書に『現代日本の機械工業集積』(古今書院、経済地理学会賞受賞)、『変動するフィリピン』(二宮書店、共著)、『経済地理学への招待』(ミネルヴァ書房、共編著)、『日本経済地理読本・第10版』(東洋経済新報社、編著)など。

- 研究分野

- 人文地理学、経済地理学、産業集積論、地域経済論、地域政策論、経済地誌