Home 国際共創学部 │ 環境サステナビリティ学専攻

2026年4月国際共創学部開設予定。

ゼミの内容については変更等の可能性があります。

「グローバル地球環境学」

研究室

─ 宇宙から地球環境を探る ─

- 対象学年

- 4年次

- 担当教員名

- 藤原 均

- Hitoshi Fujiwara

- 学びのキーワード

-

- 地球環境

- 宇宙環境

- リモートセンシング

研究の内容

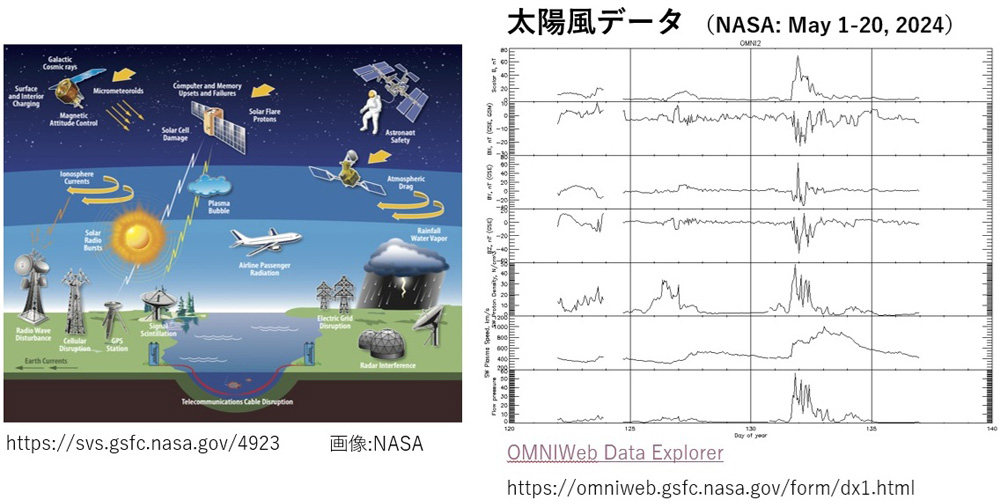

「グローバル地球環境学」研究室では、「宇宙から地球環境を探る」を基本方針として、我々に身近な地球環境から宇宙へと至る広範な環境に関する様々なテーマに取り組みます。特に人工衛星(宇宙機)観測データや地上レーダー観測データなどのリモートセンシングデータの解析、気象統計データ解析、数値シミュレーション、またはシミュレーションデータ解析による研究を実施します。研究テーマの例は以下の通りです。

・人工衛星観測データを用いた地球環境変動の研究

・熱圏大気密度変動による人工衛星軌道変化

・宇宙ビジネスアイディア

研究の進め方

大まかな研究テーマの例などを用意しますので、その中から興味を持った内容について調べるところからスタートします。教科書などを用いて基礎知識を学び、文献(学術論文)を調べることにより同様のテーマでの過去の研究成果、研究方法などについて理解を深めます。それらを踏まえて、自分のテーマを研究する際に、どのようなデータや研究手法を用いるのが良いか検討し、実際に研究を進めます。研究時間などは各自の生活スタイルによりますので、各自で決めてもらいますが、1~2週に1回程度は研究室メンバー間で研究の進捗状況などについて報告しあい、意見交換や助言などを行うようにします。卒業までに成果をまとめ、論文や学会発表などにより公表することを目指します。

社会との関わり

研究室の学びでは、人類の活動範囲を私たちを取り巻く「環境」ととらえ、地球・宇宙環境の理解を深めます。最新の宇宙機データ、統計データ、大型大気レーダーデータなどを扱うことにより、「環境」に関係したデータサイエンスの力を養います。今、世界中の国々では、競って宇宙利用を推進しています。人工衛星観測は、SDGs達成のための切り札の一つと言われています。世界の宇宙産業の市場規模は、2040年までに140兆円規模になるとの予測も出されています。広範な「環境」の知識と、データ活用力などを活かして、未来社会に貢献することを目指す、意欲的な受験生・学生の皆さんを歓迎します。

ゼミ・研究室の魅力

- ⽂献を読み解く力が身につく

- プレゼンテーション⼒が⾝につく

- 学外の人と交流ができる

- 論理的な思考力が鍛えられる

- 過去や最新の宇宙機データ、レーダーデータなどを扱うことができる。

卒業論文のテーマ

- 人工衛星観測データを用いた地球環境変動の研究

- 熱圏大気密度変動による人工衛星軌道変化の研究

- 宇宙ビジネスアイディア

- 観光業への気象データ活用

- 大型大気レーダーデータ等を用いた通信障害の予測

- 気象データによる「天気のことわざ」の検証

- 宇宙天気教育のための教材・教育プログラム開発

教員のプロフィール

藤原 均

Hitoshi Fujiwara

東北大学理学部(宇宙地球物理学科)卒業、同理学研究科(地球物理学専攻)修了。博士(理学)。京都造形芸術大学(現 京都芸術大学) 専任講師、東北大学理学部/理学研究科 助手・助教・准教授を経て成蹊大学理工学部教授(2026年より国際共創学部へ)。国立極地研究所客員教授。

- 研究分野

- 宇宙天気、地球・惑星超高層物理学、宇宙環境、宇宙科学、熱圏・電離圏、オーロラ科学