Home 国際共創学部 │ 環境サステナビリティ学専攻

2026年4月国際共創学部開設予定。

ゼミの内容については変更等の可能性があります。

情報環境学

─ 数理の力で自然や社会を理解する ─

- 対象学年

- 3・4年次

- 担当教員名

- 高瀬 将道

- Masamichi Takase

- 学びのキーワード

-

- 情報環境学

- 数学

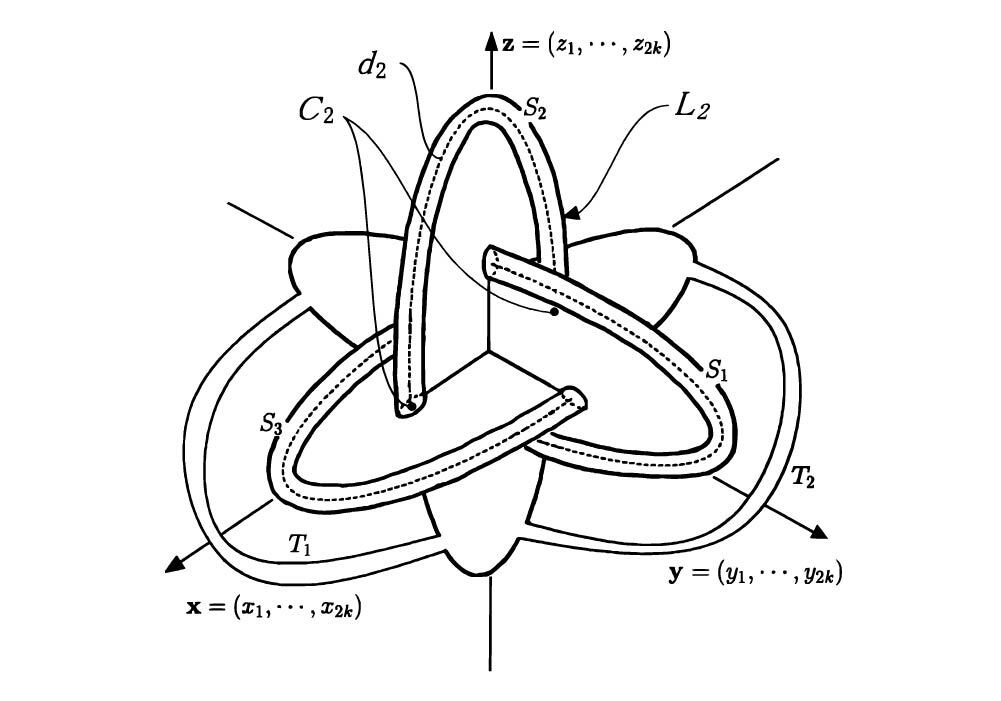

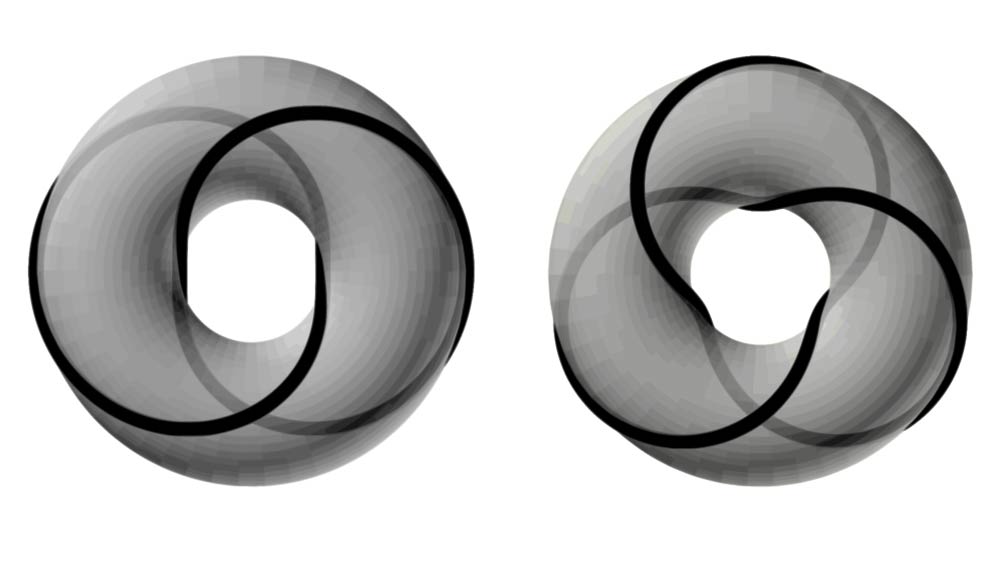

- トポロジー

研究の内容

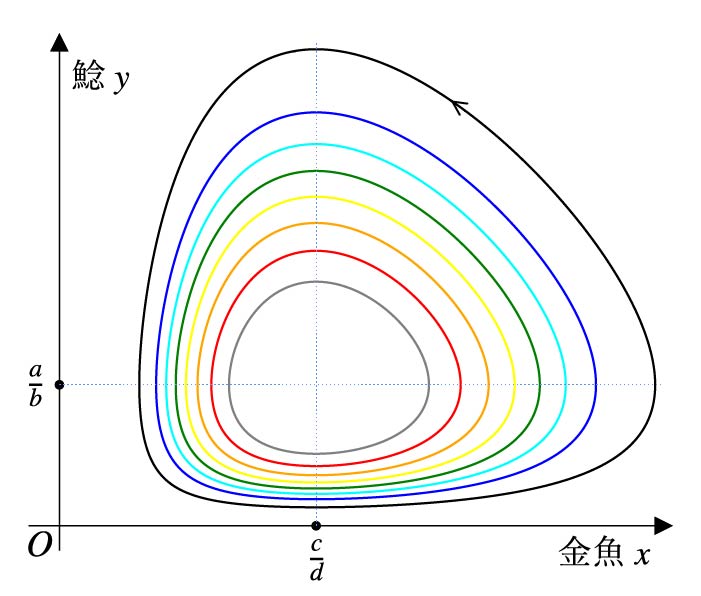

自然科学・社会科学の諸問題のモデル化に古くから大活躍してきた「微分方程式」、多様な意味のネットワークを介して近年ますます応用範囲を広げている「グラフ理論」、現代暗号と深いかかわりを持つ「整数論・代数幾何」、様々な数学が社会を支えています。コーヒーカップとドーナツを見分けられない一方で、禿とツムジの性質を結び付けてしまう「トポロジー」という若い数学も、いま応用範囲を広げようとしています。好きな数学を探して、その活用の可能性を探求しましょう。既存の枠組みに囚われずに新たな研究領域を開拓しましょう。

研究の進め方

できるだけ多くの書籍等にあたって数学が活用される話題を数多く探しましょう。数学が得意でない人は、そのような話題から気に入ったものを選んで周辺領域を深く掘り下げましょう。数学が得意な人は、数学の素敵な活用を持つ分野を深く勉強しましょう。大体週1回ゼミを行います。各回のゼミでは担当の学生が発表を行います。発表の内容によって、アドバイスが得られたり、場合によっては他の学生との共同研究に発展したりすることでしょう。

未来のゼミ生へ

高校までの数学は広大な数学の研究分野のごく一部に過ぎません。また、数学を正しく活用するためには――高校数学で強調されがちな――計算技術だけでなく数学の考え方の流儀を学ぶことも重要です。まず、大学初年次の数学でその土台を学びましょう。そのあとで、自分の技術・センスに合う分野を探しましょう。勉強すればするほど分からないことが増えるのが数学ですから、興味を持続させるためには、自分に合う分野を見つけることも重要でしょう。そして大学卒業までに、学んだことを様々な問題に活用する試みを見出しましょう。学問としての数学の枠組みに囚われない、また数学者には思いつかないような視点からの活用を思いつけば大成功です。

ゼミ・研究室の魅力

- ⽂献を読み解く力が身につく

- プレゼンテーション⼒が⾝につく

- 論理的な思考力が鍛えられる

- 数学をかじれる

卒業論文のテーマ

- 曲面の分類定理のZIP証明とその安定写像への応用について

- 3次元球面から平面への単純安定写像の正則ファイバーについて

- 結び目図式の種数を減らすある変形について

- 数学におけるホモトピー変形の可視化(計画)

- 結び目理論の社会科学への応用(計画)

- ペアノの曲面を用いた、社会の諸問題のモデル化(計画)

教員のプロフィール

高瀬 将道

Masamichi Takase

東京大学理学部数学科卒業。東京大学大学院数理科学研究科博士課程修了・博士(数理科学)。専門はトポロジー。

- 研究分野

- 6次元空間内の3次元多様体。微分可能写像の特異点論。高次元結び目理論。情報環境学(数理の力で自然や社会を理解する)。