Home 国際共創学部 │ 環境サステナビリティ学専攻

2026年4月国際共創学部開設予定。

ゼミの内容については変更等の可能性があります。

多様なデータで読み解く「気候」の

過去・現在・未来

- 対象学年

- 3・4年次

- 担当教員名

- 財城 真寿美

- Masumi Zaiki

- 学びのキーワード

-

- 気候変動

- 歴史

- 地理情報

研究の内容

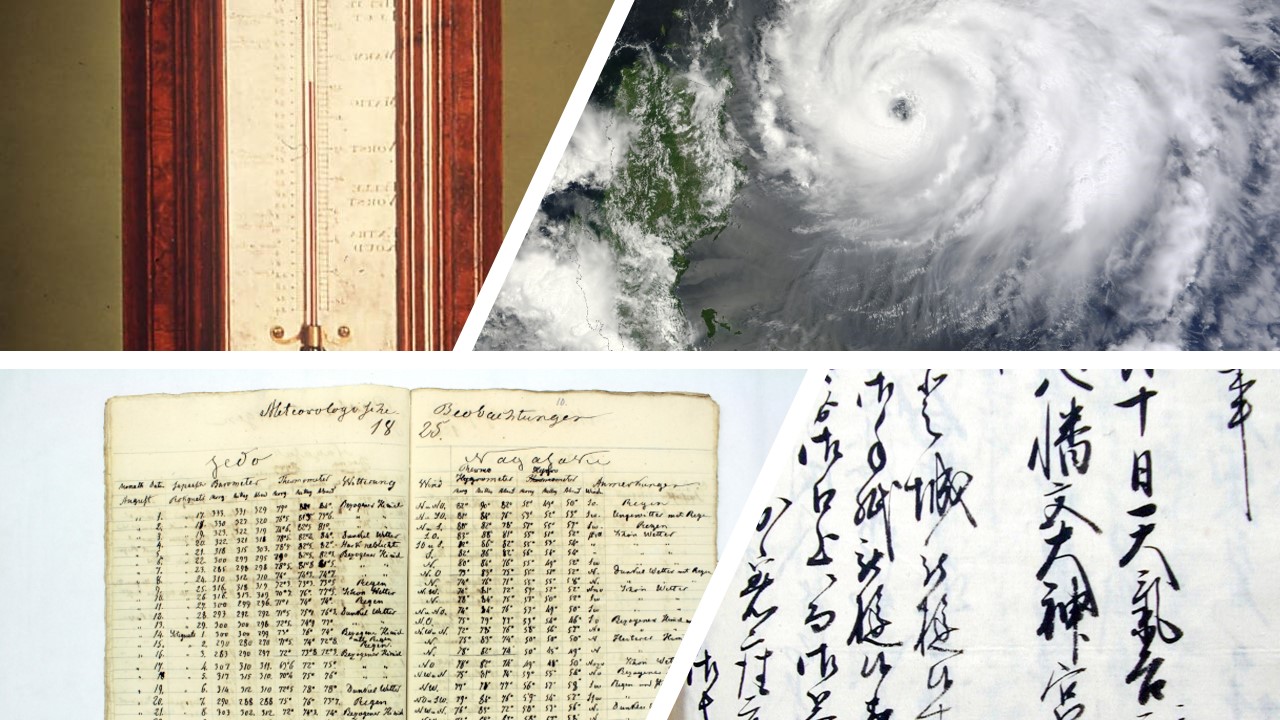

『気候変動を多様なデータで読み解く ― 東京の過去・現在・未来 ―』をテーマに研究します。気象データだけでなく、環境や社会・経済に関するデータも組み合わせて分析し、都市の変化を幅広い視点から考えます。

また、江戸時代の古文書を読み解いて、当時の気候や都市環境を復元することもあります。統計やGIS(地理情報システム)を使ったデータ分析を通して、身近な環境変化の特徴を理解し、自然と人間社会のつながりを探ります。最終的には、持続可能な都市のあり方について考え、その成果を社会に発信していくことを目指しています。

研究の進め方

3年次のゼミでは、本や論文をみんなで読みながら知識を広げ、自分の“やりたい研究”を見つけていきます。ときにはフィールドに出て資料を集めたり、実際に気象観測をしたりすることも。集めたデータを整理して、自分の考えを分かりやすくプレゼンするスキルも磨きます。ゼミは週1回ですが、研究や進路の相談はいつでも受け付けています。

4年次になると、それぞれのテーマをさらに深め、仲間と議論しながら研究を形にしていきます。最後は、自分のオリジナルな研究を卒業論文としてまとめ上げます。ゼミでの経験は、きっと自分の未来を考える大きな力になります!

未来のゼミ生へ

気候変動は、私たちが直面する最も大きな課題の一つです。都市のありかた、社会の持続可能性、そして私たちの生活そのものが、現在の「気候危機」と深く結びついています。

このゼミでは、気候学の視点から気候変動や環境問題をとらえるだけでなく、歴史資料や古文書を読み解き、江戸から現代までの都市と気候の関わりを探ります。さらに、文系的な社会・歴史の視点と、理系的なデータ分析や気候科学の手法を組み合わせることで、新しい学びの可能性を広げます。

気候変動という喫緊の課題に、学際的なアプローチで挑みたい人。サステナビリティや都市の未来に関心がある人。歴史に学びながら、データサイエンスや気候学を実践してみたい人。そんな皆さんを歓迎します。

ここでの学びは、過去から未来へとつながる「気候と人間社会の物語」を一緒に読み解き、描いていくことです。

ゼミ・研究室の魅力

- フィールドワークができる

- ⽂献を読み解く力が身につく

- プレゼンテーション⼒が⾝につく

- 論理的な思考力が鍛えられる

- 研修旅行やゼミ合宿がある

卒業論文のテーマ

- 東京ディズニーランドの来園者数と気象

の関係 - 国産・輸入食材のフードマイレージ

~身近な料理ができるまで~ - 東京の気温と土地利用の変化について

- 天気と授業出席率の相関関係

教員のプロフィール

財城 真寿美

Masumi Zaiki

東京都立大学理学研究科にて博士(理学)を取得。寒冷な気候が頻発していた14~19世紀ごろの「小氷期」から、現在の「地球温暖化」にいたる気候変動の地域特性やその要因について研究しています。また、日本の気象庁設立前の気象観測記録を世界各地で収集し、科学的に分析可能なデジタルデータにして保存する『データレスキュー』に取り組んでいます。

- 研究分野

- 気候学、歴史気候学、自然地理学、地理情報科学、科学史