Home 理工学部 │ コンピュータ科学専攻

イメージメディア研究室

- 対象学年

- 3・4年次

- 担当教員名

- 小池 淳

- Atsushi Koike

- 学びのキーワード

-

- イメージメディア

- 画像処理

- ディジタル信号処理

研究の内容

知識基盤社会は、 "情報・知識"が"もの"に代って社会のあらゆる活動の基盤となる社会です。現在、超高速ネットや5Gスマートフォンなどの急速な普及に伴ってビジュアル系コンテンツメディアが大量に社会に溢れています。イメージメディア研究室では、人々が豊かで潤いのある安全かつ安心して生活できる持続可能な社会実現をこれらのメディアデータ処理の観点から取り組んでいます。具体的には、以下の視点から研究活動を進めております。

(1)ビジョン:ニューラルネットを利用したクラス分類や画像特徴量ベースの解析

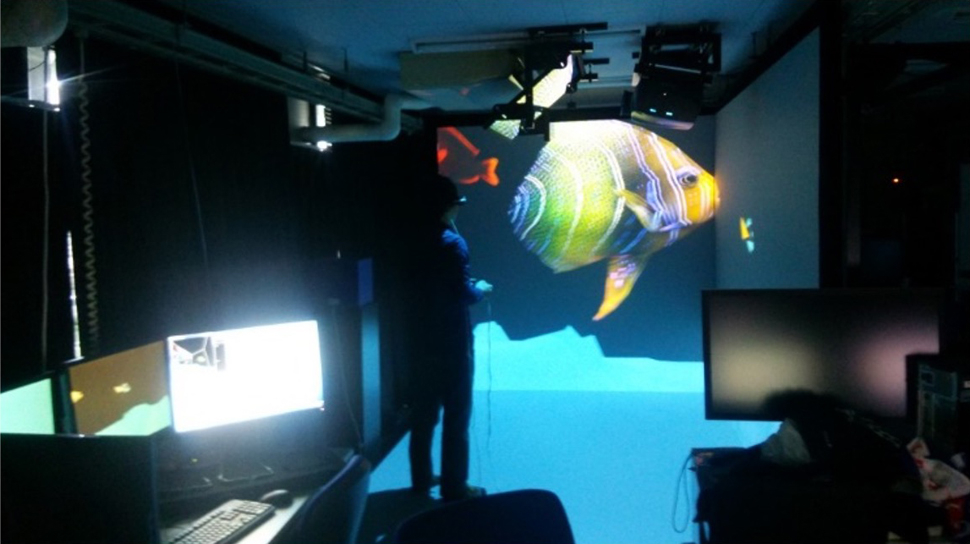

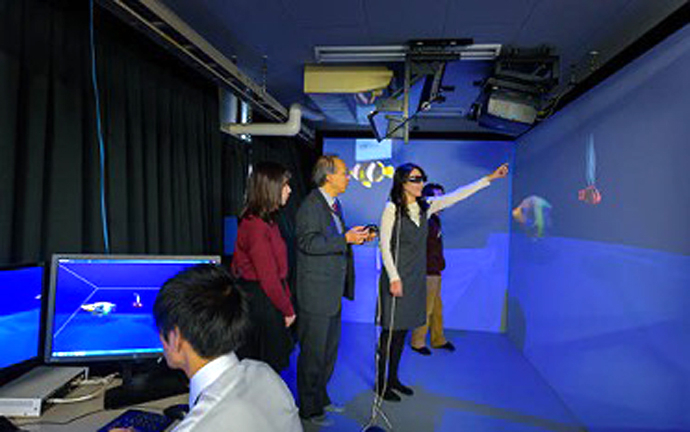

(2)臨場感映像処理:CAVE(3次元立体映像システム)やHMDなどを用いたAR・VR(3)任意視点・高精細映像の処理・伝送:ライトフィールドカメラ画像の信号処理、4k・8k映像処理

(4)基礎的なディジタル信号解析:Wavelet変換を用いた時空間信号処理、微分幾何学など数学ベースの信号解析

研究の進め方

研究室での研究活動は、3年次の後期(9月末)からです。卒業研究のために必要な基礎的な各種画像処理アルゴリズムとその実装としてのプログラミング手法もパソコンを用いて学修します。英語で書かれた画像処理の専門書も輪読します。

4年次の卒研は、4月から開始しますが、まず研究テーマを確定させるとともに、研究計画の作成と関連する予備的な実験を行います。8月上旬に卒研の中間発表を行い、9月からは、画像処理シミュレーションなどを通して詳細に研究を進めて行きます。12月から卒業論文の執筆を開始すると共に、研究発表のためのプレゼンテーション資料の作成なども進めていきます。1月末に卒論を完成させ、併せて、2月初旬の卒業研究発表会に臨みます。

研究室ミーティングは、週に2回程度実施し、卒業研究の進捗に関するプレゼンテーションがあります。研究室ミーティングだけに留まらず自主的な研究活動が強く求められます。

1年間の卒業研究の活動を通して、狭い意味での研究活動に加えて、卒業論文としての論文の作成、そして、卒業研究の発表という、研究活動を総合的に実施することで、エンジニアとして必要な基礎的な知識の取得と能力を磨きます。

未来の研究室生へ

Involve me and I learn.

米国政治家ベンジャミン・フランクリンの残した名言に、“Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.”があります。

日本語訳は分かると思いますが、これは、成蹊大学の創立者である中村春二先生が掲げた「自発的精神の涵養と個性の発見伸長を目指す真の人間教育」という理念に通じるところがあります。

私の研究室では、画像処理・伝送などのメディアに関する研究をしていますが、自らが主体的に考え、積極的に参画する場面が多く用意しています。卒業研究のテーマについても、皆さんと一緒に考えて決めていきます。決して一方的に私から指示することはありません。

何事に対しても主体的に関わって研究室活動を進めてもらいます。

”Involve me and I learn“を実践したい人は、是非、私の研究室へどうぞおいでください。

ゼミ・研究室の魅力

- ⽂献を読み解く力が身につく

- プレゼンテーション⼒が⾝につく

- 学外の人と交流ができる

- 論理的な思考力が鍛えられる

卒業論文のテーマ

- コミック画像処理に関する研究

- 人物動画像処理に関する研究

- 超高精細画像符号化に関する研究

- 拡張現実感の研究

- 3面立体表示システムを用いた研究

教員のプロフィール

小池 淳

Atsushi Koike

ダーウィンの名言に「生き残る種とは、最も強いものではない。最も知的なものでもない。それは、変化に最もよく適応したものである」があります。多様性の重要性を示唆していますが、私もこの年で何となく理解できたように思います。

- 研究分野

- 画像処理、画像伝送・符号化、メディア信号処理、次世代信号処理