研究の内容

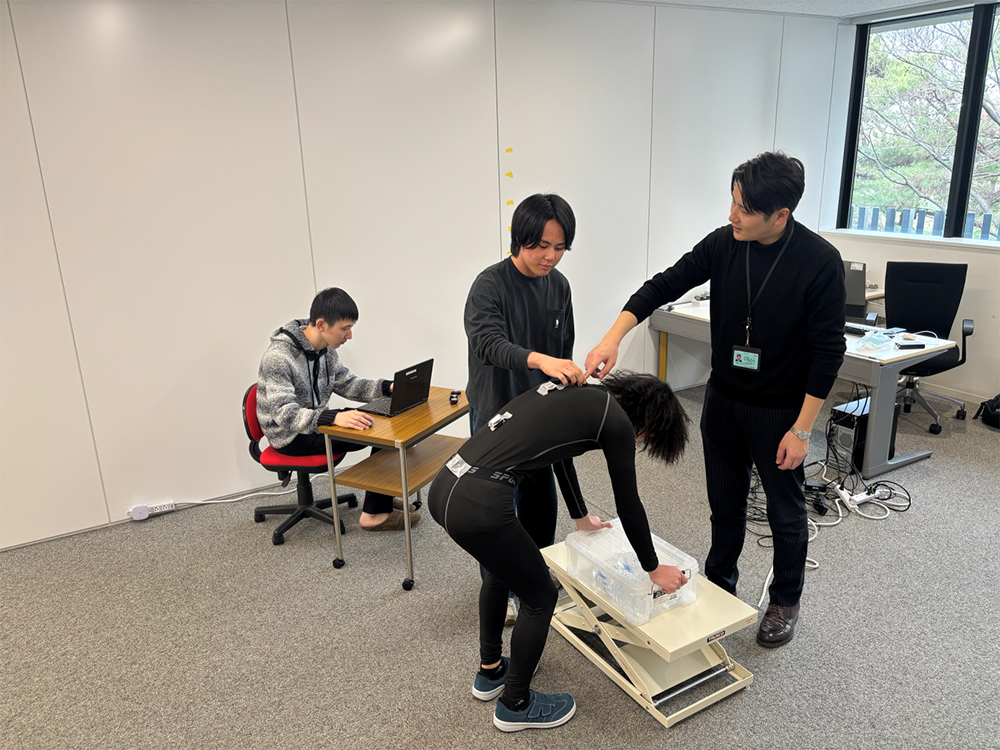

産業人間工学研究室では、人間の身体的能力や限界を理解し、それに基づいて作業環境や製品を設計することを目指す、人間工学の研究を行っています。例えば、製品の大きさ、システムの機能、操作に必要な力などを設計したり、働く人の体にかかる負担や疲労を軽減するための取り組みについて研究を行います。そのために、モーションキャプチャシステムや筋電図などの計測機器を用いて、人間の動作や姿勢、生体信号を分析し、身体負担の評価や、健康障害(病気)のリスクの定量化などを行います。また、デジタル技術を活用し、コンピュータ上で人間の身体特性をシミュレーションすることで、より精密な人間工学的評価を可能にするアプローチも行っています。

研究の進め方

3年次後期に研究室に配属となり、週1コマのプロジェクト型授業を通じて、専門的な観点から課題に取り組む経験を積みます。4年次から卒業研究のテーマの割り振りを行い、研究を開始します。卒業研究のテーマは、学生の皆さんが興味のある分野・研究手技と、教員が取り組んでほしいテーマのマッチングを図り決定します。テーマごとに複数のグループを作っており、グループごとに週1回ほど進捗確認と内容の詳細な検討を行っています。夏には卒業研究の中間発表を行い、年度末に卒業研究の論文提出と、口頭発表による審査会が行われます。

社会との関わり

産業人間工学では、「テクニカルスキル」と「ノンテクニカルスキル」の2つのスキルを高めることを大切にしています。「テクニカルスキル」は、工学系の技術者や科学に携わるものに必要な、測定・分析技術や専門知識を用いた説明などです。「ノンテクニカルスキル」は、メンバーとの協働(コミュニケーション)や適切な意志決定、自律性や状況認識能力などです。社会に出て活躍するためには、この2つの能力が揃わなければならないと言われていますが、「ノンテクニカルスキル」も才能ではなく向上させるべき技術と捉えて、向上させるように皆で(教員も)心がけています。

ゼミ・研究室の魅力

- ⽂献を読み解く力が身につく

- プレゼンテーション⼒が⾝につく

- 学外の人と交流ができる

- 論理的な思考力が鍛えられる

- 研修旅行やゼミ合宿がある

卒業論文のテーマ

- 低負荷ハンドツールの設計支援を志向した上肢反復作業の人間工学リスク評価

- 荷物持ち上げ作業における姿勢戦略と骨盤固有角の関係性調査

- 狭い足場上での体幹ひねり姿勢における姿勢動揺の評価

- Mixed-Realityによる高所作業環境下での生体反応測定

- 生産工程の効率と安全性の両立に向けた設計支援手法の検討—台車運搬作業の人間工学評価—

教員のプロフィール

菅間 敦

Atsushi Sugama

山形県出身。大学院修了後、労働安全衛生総合研究所の研究員として安全分野における人間工学の研究に従事。2023年から現職。

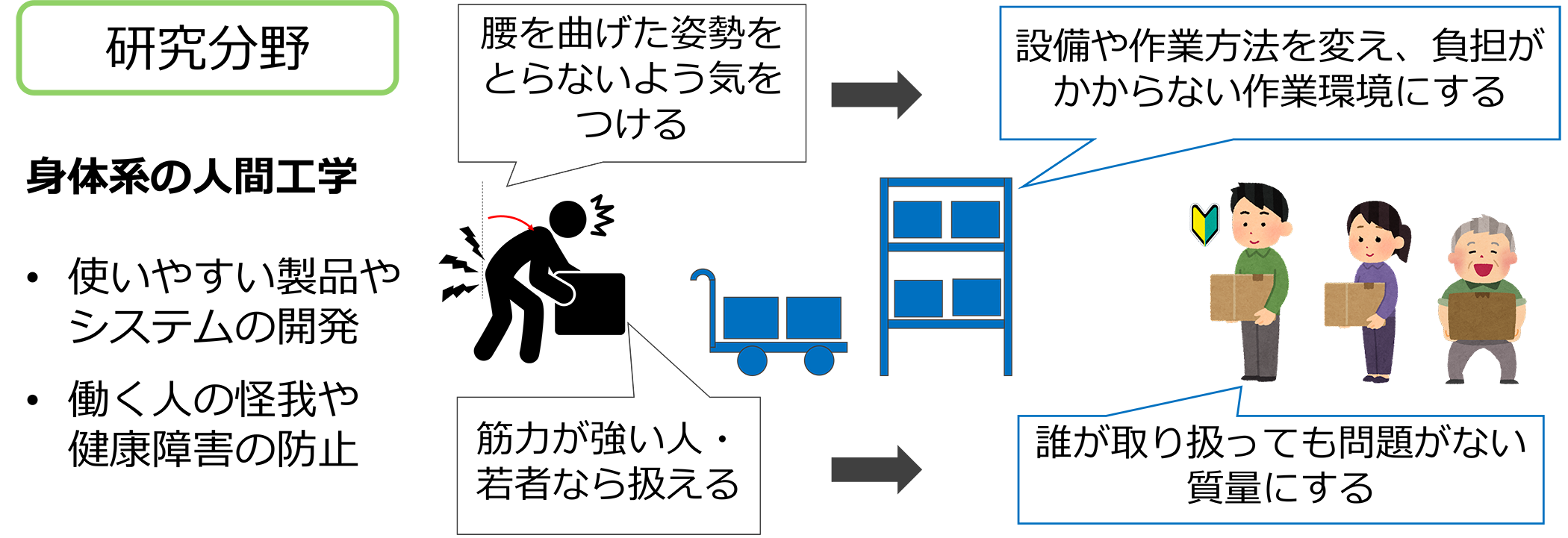

- 研究分野

-

・作業負担の人間工学評価法の実務応用:様々な作業を行う際の健康障害リスクを適切に評価するための手法を活用し、負担の少ない製品やシステムを設計するための支援を行います。

・姿勢バランスの評価モデルの構築とリスク評価:様々な作業姿勢や環境下での姿勢安定性を評価するモデルを構築し、転倒リスクの推定に取り組んでいます。

・安全教育のためのICT活用および行動測定:VRなどのICT技術を活用した安全教育の効果検証や、作業者の行動分析を通じた安全性向上の研究を行っています。