研究の内容

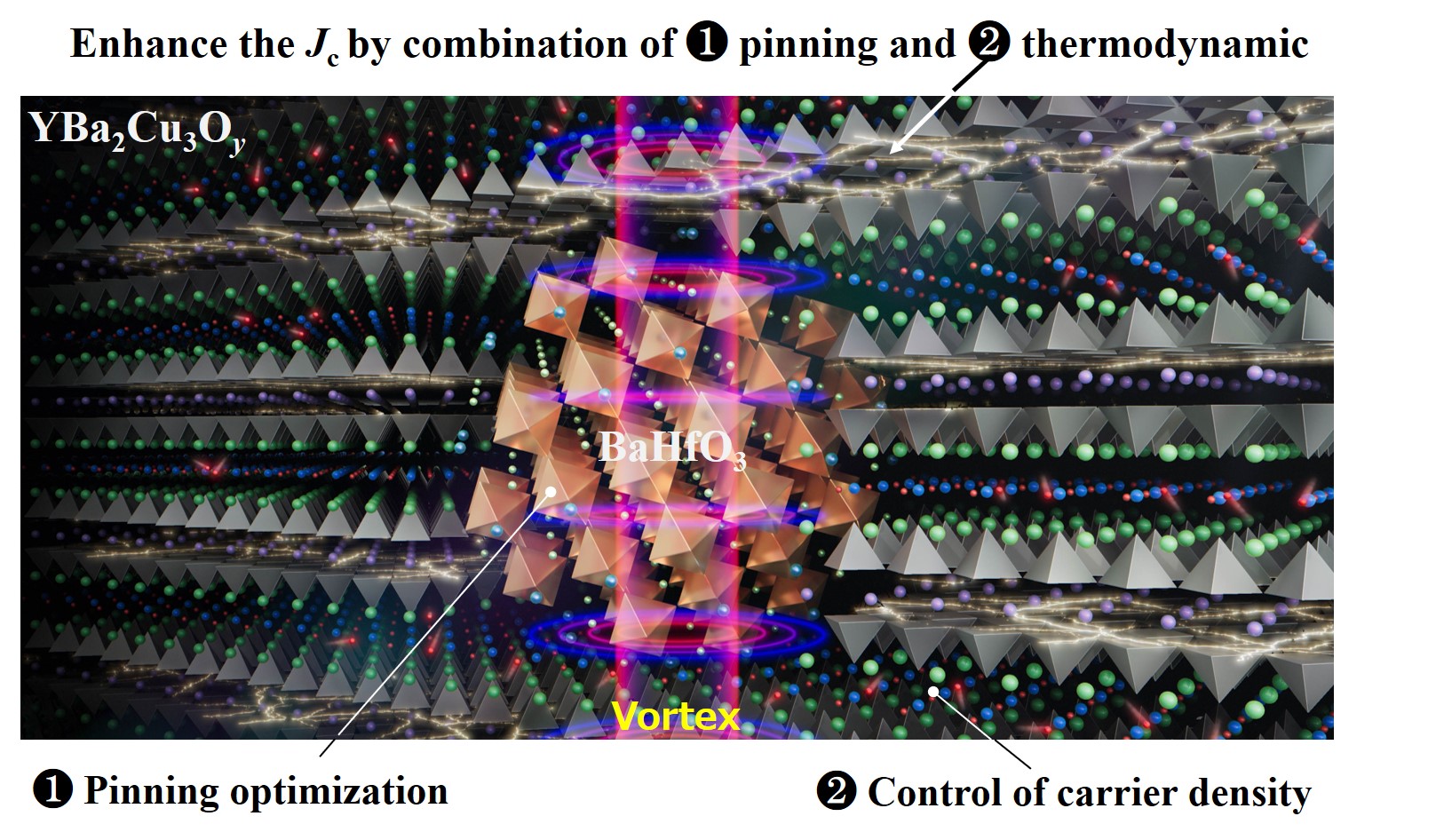

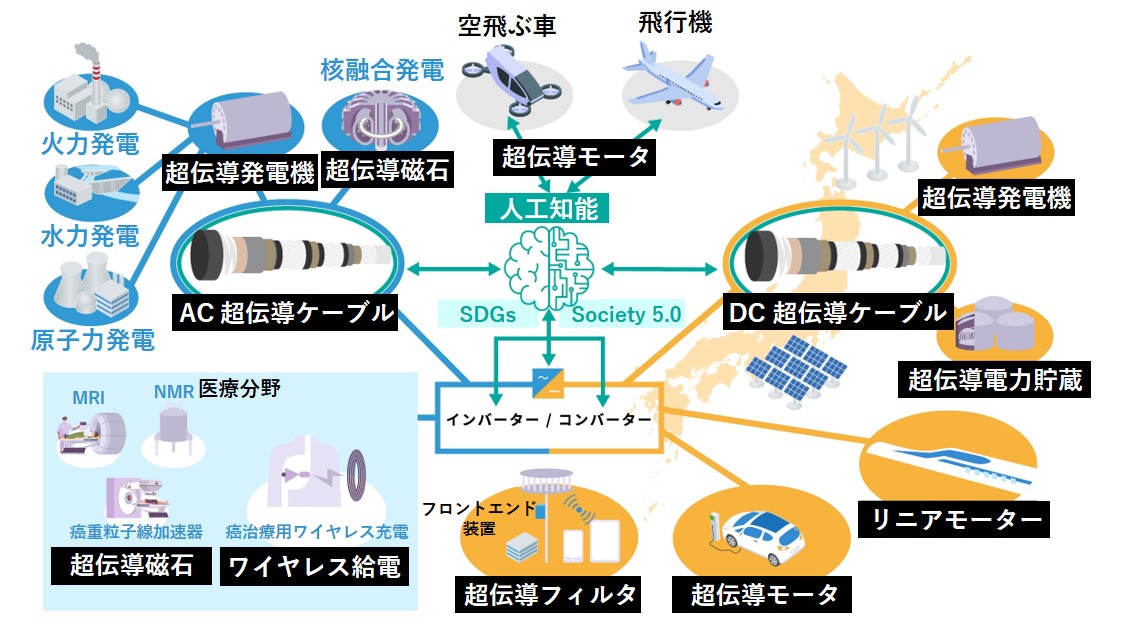

超伝導材料は、液体窒素等で冷やすことで「電気抵抗ゼロ」を示す唯一無二の電気電子材料です。そのため、他の材料では実現不可能な強力な電磁石を作ることができるため、高効率な発電システム、半永久的に電気を貯蔵できる貯蔵システム、送電ロスゼロの送電システム、がんの発見・治療に役立つ高度医療機器、次世代航空機用モーターの実現が可能です。三浦正志研究室では、独自の材料設計指針をもとに10億分の1メートルのナノの材料構造を人工的にコントロールすることで、上記した様々な応用に必要とされている超伝導臨界電流(電気抵抗ゼロで流せる電流)の向上に向けて研究を行い、世界最高の臨界電流密度を更新続けています。

研究の進め方

研究室ではどのような装置を用いて何をしようとしているのかを理解することから始めます。そして、応用に必要な超伝導材料を作るために研究室独自の設計図をもとに、どのキーパラメータを改善すればどれくらいの特性向上が可能かを計算します。その上で、キーパラメータを改善するために、超伝導材料作製条件を検討します。自らのアイディアをもとに作製した超伝導材料がどれくらい特性が改善したかを評価装置を用いて評価し、得られた特性を考察し、更なる特性向上には何が必要かを検討します。この作製→評価→考察を繰り返し、より良い超伝導材料を目指しています。日々の研究を進めるにあたって、自分自身のアイディアを自分で実験(具現化)するが基本ですが、教員、先輩、同期、後輩と議論しながらグループ(3~4人)で助け合いながら自分のペースで研究を行います。三浦研は、国内外の多くの研究機関・大学と共同研究を行っており、この共同研究を通して、目指すべき研究者像・技術者像を意識する機会がたくさんあります。多くの大学院生は、得た研究成果を海外で開催される国際学会にて英語にて発表を行います。

社会との関わり

超伝導は、約15名の研究者がノーベル物理学賞を受賞している夢のある研究分野です。また、応用という意味でも超伝導でしか実現できない夢の応用として「MRI(磁気共鳴画像)」「がん治療用重粒子加速器」「超伝導電力貯蔵装置」「リニアモーターカー」「超伝導送電」が実現しています。最近では、「量子コンピュータ」「新航空機用超伝導モーター」などへの応用研究が進んでいます。これらに応用するためには、応用に適した機能を備えた超伝導材料が必要です。材料の開発には、様々な学問が必要となり、また、新しい考え方も必要になってきます。三浦正志研究室では、世のため人のためになる超伝導を目指し、自らの手でオリジナルの超伝導材料を創製する研究を通して「0」から「1」を創製できる能力を身につけて、その上で「1」から「10」にするためにAIなどを活かして機能を最大限に活かすことを試みています。大学で実際に本物体験を通して学び、それの能力を活かして実社会にて人のためにそれを活かすこと。これは、中村春二先生が大切にしてきた「勤労の実践」そのものです。これを実践している卒業生は、国際社会で活躍しています。皆さんにも輝かしい未来が待っています。

ゼミ・研究室の魅力

- ⽂献を読み解く力が身につく

- プレゼンテーション⼒が⾝につく

- 学外の人と交流ができる

- 他のゼミ・研究室⽣との交流がある

- 語学力が身につく

- 論理的な思考力が鍛えられる

- 研修旅行やゼミ合宿がある

- 大学院生は海外の国際学会の発表機会があります

卒業論文のテーマ

- ナノ粒子が銅酸化物超伝導薄膜の臨界電流密度に及ぼす影響

- 照射欠陥が鉄系超伝導薄膜の臨界電流密度に及ぼす影響

- キャリア密度が超伝導薄膜の臨界電流密度に及ぼす影響

- 熱力学的アプローチと磁束ピン止め導入の融合による臨界電流密度の向上

- 磁束ピン止め点のサイズ・密度が量子化磁束の運動に与える影響

- 新トポロジカル絶縁体を用いたMRAMデバイスの創製

- 量子臨界点が臨界電流密度に及ぼす影響

教員のプロフィール

三浦 正志

Masashi Miura

2007年 名古屋大学大学院 博士課程 短縮修了 (博士(工学))。

2006年 日本学術振興会 特別研究員DC。

2007年 日本学術振興会特別研究員PD。

2009年 米国ロスアラモス国立研究所 訪問研究員。

2010年 米国ロスアラモス国立研究所Director’s Postdoctoral Fellow(称号)。

2017年 成蹊大学理工学部 /大学院理工学研究科 教授。

2019年 米国スタンフォード大学訪問研究員。

2020年~科学技術振興機構 創発的研究支援事業 研究代表者。

- 研究分野

- 電子・電気材料工学、固体物理学、電磁現象学、凝縮系物理学、結晶成長学、超伝導工学