Home 理工学部 │ 応用化学専攻

バイオエレクトロニクス研究室

- 対象学年

- 3・4年次

- 担当教員名

- 鈴木 誠一

- Seiichi Suzuki

- 学びのキーワード

-

- バイオエンジニアリング

- エレクトロニクス

- 環境化学

- 情報発信

- > Webサイト

研究の内容

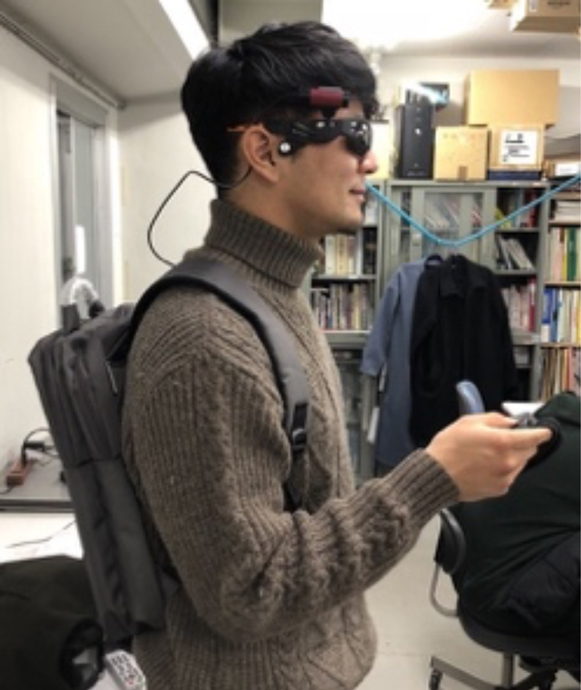

研究室のテーマは電気電子デバイスを用いた生物へのアプローチ。主に、医用生体工学、人間工学、環境工学分野において、電子工学、光技術、化学工学、生体工学の技術を用いた研究を行っている。免疫センサの開発ではタンパク質を工学素子として用いることにより、複数の病原体を同時に検出できるデバイスを開発している。また立体音を用いた視覚障害者補助装置の研究では人の大脳が持つ音による高度な空間把握能力を引き出すことで使いやすいガイドデバイスを開発している。早生樹を用いた植林では化学分析と統計解析を用いて循環可能な長期植林技術の開発で高効率な二酸化炭素固定を目指している。

研究の進め方

研究テーマの決め方:研究テーマは研究室ですでに走っているプロジェクトや、新規に立ち上げたプロジェクトから選んでもらうが、学生が希望する研究テーマがあれば、可能な限りサポートする。

研究の実施体制:週の半分程度は研究日として実験を行い、それ以外の日も余暇を使って調査研究等を進める。成果は二週間に1回程度のゼミで報告し、研究の進め方をディスカッションする。4年になるとインターンシップや就職面接などが忙しくなるため、各自で研究・就活・アルバイトなどのスケジュール管理をしてもらう。

社会との関わり

いくつかの研究テーマは外部の組織との共同研究で進められている。早生樹の植林は成田の企業との共同プロジェクトで進められ、成田市内の空港周辺の土地で実証実験が進められ、周辺の自治体や組織からも注目を集めている。視覚障害者補助システムは成蹊大学共生社会研究所のプロジェクトとして実施されており、被験者実験などは複数の視覚障害者団体の協力を得て実証検証が行われている。放電を使った皮膚の健康促進研究は企業との共同研究として実施され、すでに放電機構に関してすでに多くの成果を得ている。それらが製品改良の手がかりとしてフィードバックされる。

ゼミ・研究室の魅力

- Interdisciplinaryな研究に取り組める

卒業論文のテーマ

- 可聴周波数音波を用いた土壌中トリクロロエチレンの原位置分解技術の開発

- 微小流路アッセイシステムのための高多孔度固定化マトリクスの開発

- テスラ放電器の大気圧バリア放電メカニズムの解明

- 蛍光測定による植物根圏のpH分布および微生物局在性の同時可視化技術の確立

- 植物の電気インピーダンスと生長促進に最適な交流電界強度との関係

- 早生桐の植樹後2年間における土壌中元素濃度とバイオマス成長の関係性

- テスラ放電器による皮膚の電気的性質に対する影響の評価

- 蛍光異方性免疫センサ感度向上のための蛍光ラベル状態の検討

- 有機Redoxflow電池のための生体由来活物質の検討

教員のプロフィール

鈴木 誠一

Seiichi Suzuki

1961年生まれ、1991年医学博士取得、同年成蹊大学助手、2016年成蹊大学教授。電気技術と生体工学を利用した医用生体工学の研究に従事。

- 研究分野

- 生体工学、電子工学、光工学、環境化学