データ分析から「困っている人」

をみつけ

生活の中にある

課題解決にアプローチする

[経済学部 現代経済学科|4年生]

2024.07.01

- 所属するゼミ

- 内藤朋枝先生のゼミ「私たちの生活と支援」

- 興味を持ったきっかけ

- 「データの中から困っている人を探していきたい」というゼミのテーマに惹かれて。

- ゼミの魅力

- データ分析を通じて課題発見能力とグループ活動によるコミュニケーション力が養われる。

- 将来のビジョン

- データ分析を駆使し、課題発見から解決策の実現までをリードするプロダクト開発者になる。

データ分析の基礎を学び、

分析の結果から

よりよい生活や

社会環境とは何かについて考える

「私たちが生活する環境や働く環境は本当によい環境なのか?データの中から困っている人を探して、様々な人々の生活について深く考える」これが、内藤ゼミのテーマです。ですから、人や社会の行動に関わる内容であれば、研究テーマは幅広く、自由に決めることができます。

3年次の前半は、統計ソフトの使い方やアンケート調査などでデータを得る手法について学び、夏から後半にかけては、データを分析した結果から何が言えるのかをグループで検討して発表します。

自分たちが取り組んだのは「人は何かを買うときにどのようなSNSを参考にするのか」、消費行動におけるSNSとの関係についての分析です。商品分野別の分析では、コスメならInstagram、他の商品では、X(旧Twitter)を参照するなど、一定の傾向がみてとれました。さらに、他の方向性からも分析を重ねていくことで、そこにある課題は何か、解決するためにはどうすればいいかを考えていきます。

ゼミでのグループ活動を通して、メンバー間におけるコミュニケーションの大切さや、多数決ではなく合意のもと進めていくプロセスの重要さも学ぶことができます。そして、データ分析から解決すべき課題をあきらかにする手法を身につけることは、よりよい生活や社会を創っていくためのきっかけづくりにつながっていきます。

社会問題や身のまわりの事柄に着目し

て

データ分析から課題やセオリーを

導き出し、

解決方法まで考える

現時点では、具体的な卒業研究のテーマはまだ定まっていないのですが、二つの方向性が浮かんでいます。一つは、すでにある具体的な社会問題に取り組むことです。例を挙げるなら、「依存」です。対象となる人々の属性と依存度の関係や生活への影響など、どのようなデータに着目するかで、見えてくる課題も解決へのアプローチも変わってくるのではないかと考えています。

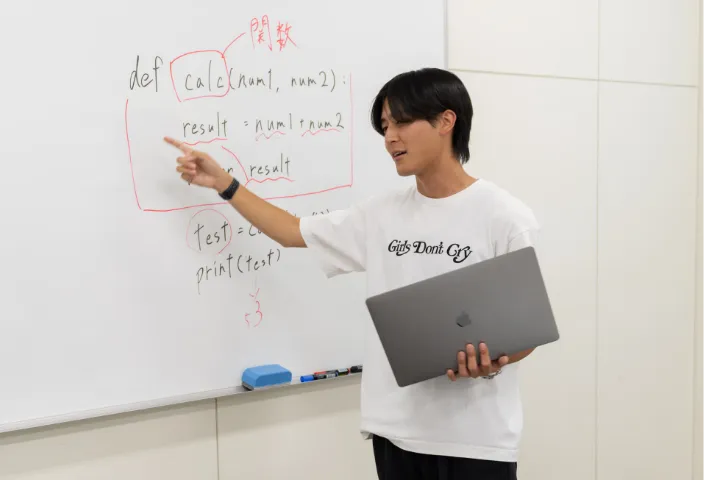

もう一つ、スポーツと職業の関係について考察を深めていくのも面白いかなと思っています。私はテニスのコーチをしながら、現在、プログラミングサークルの代表として、エンジニアの活動に力を入れています。エンジニアの活動の中で、システムのエラーを解決できたときなどの「やった!」という達成感が、テニスで勝ったときの感覚に似ているなと感じることもあります。

社会問題や身のまわりの何気ない事柄の関係性を捉え、データを分析して課題や新たなセオリーを導き出せるようになりたいです。さらにWEBシステムや課題を解決できるアプリなどのプロダクトも自分で開発し、多くの人に喜んでもらえたら嬉しいですね。このゼミで、データ分析から課題を発見するという視点を身につけられたことが将来への可能性をさらに広げたと思います。

先生はこんな人

学生ファーストでやさしい先生です!

とにかくやさしい先生です。ゼミ生一人一人と1対1で面談を組み、データ分析や研究に関する質問だけでなく、プライベートな悩みも聞いてくれます。また、3、4年の時期は、ゼミと就職活動とを両立しながらアルバイトもしたりと、学生は余裕がなくなってしまうことが多いのですが、そんな時でも常に、学生ファーストで私たちの心理的安全を一番に考えてくれる先生です。私が就職活動を終えて内定を頂いたことを報告しに行くと、家族と同じくらい喜んでくれたことが今でも記憶に残っています。

内藤朋枝先生

詳しく知る経済学部 現代経済学科「私たちの生活と支援」