「はじめての和歌占い 江戸の占いを楽しみながら、くずし字に親しむ」 〜文学部・平野多恵教授講演会〜

皆さんは、日本文化の一つである和歌が占いにも用いられてきたことをご存知でしょうか?

和歌は古くから神様のお告げを示すものと考えられ、人々は運勢や悩みの答えを求めて活用してきました。

今回は3月1日に紀伊國屋書店新宿本店のアカデミック・ラウンジで行われた平野多恵教授による講演についてお伝えします。ぜひ最後までご覧ください!

先生のご紹介

成蹊大学文学部日本文学科教授で、著書には『おみくじのヒミツ』(河出書房新社、2017年)、『おみくじの歴史 神仏のお告げはなぜ詩歌なのか』(吉川弘文館、2023年)、『くずし字がわかる あべのせいめい歌占』(柏書房、2025年)などがあります。専門は日本古典文学や、おみくじの文化史などで、社会との関わりを大切にされており神社や出版社などの方々と協力されて研究を進められています。

また、ゼミ生などの学生と積極的にコミュニケーションを取っておられ、親しみやすい人柄の先生です。

講演内容

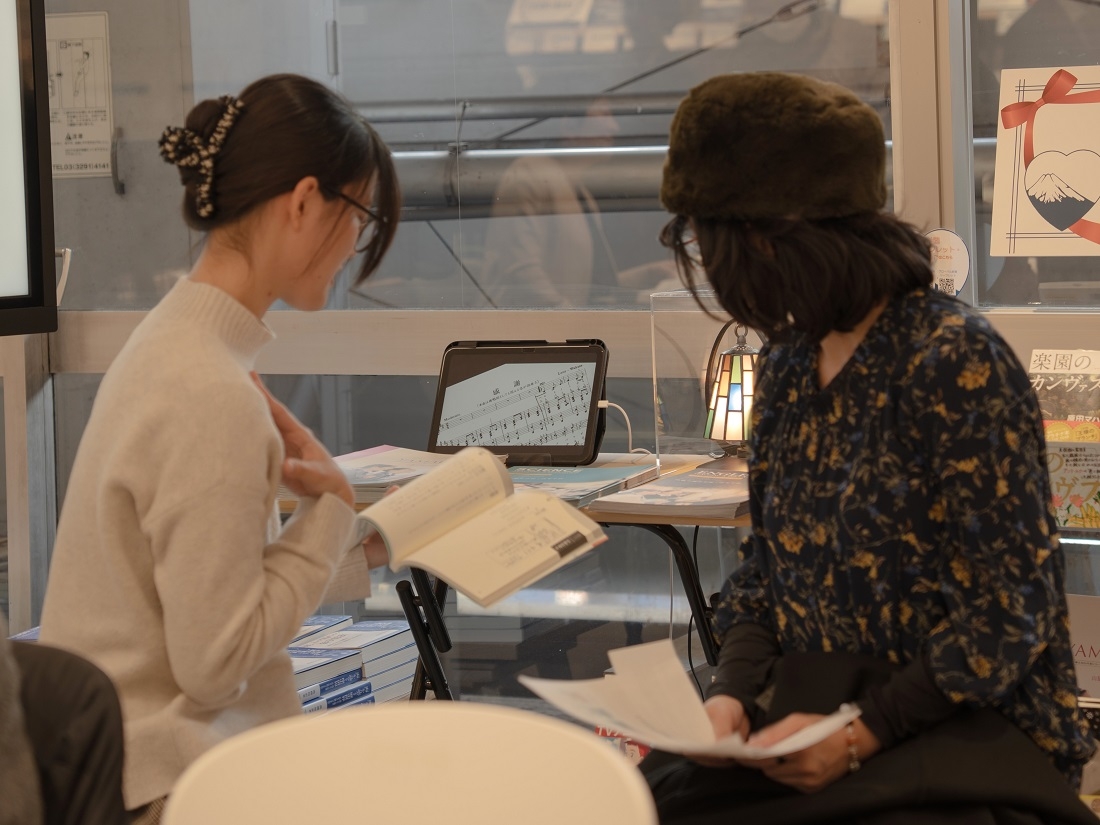

この講演では、和歌占いの歴史と魅力について紹介されました。和歌占いは、和歌みくじのルーツの一つであり、占いの結果を和歌で受け取るユニークな方法です。講演では、平野先生の著書である『くずし字がわかる あべのせいめい歌占』をもとに、江戸時代のくずし字を実際に見ながら、和歌占いの世界を体験しました。

和歌占いは、占いを通じて自分のための和歌に出会い、それを解釈することで、和歌の新たな楽しみ方を提供します。講演では、和歌占いが占いの枠を超えて、自己発見や感情の洞察を促す手段としてどのように機能するのかが説明されました。また、江戸時代のくずし字に触れることで、当時の文化や文字の変遷にも理解を深めることができました。

和歌占いを体験

講演後には、平野ゼミに所属する学生による和歌占いの体験が行われ、私たちも実際に占いを体験することができました!

今回の占いに使用されたのは『くずし字がわかる あべのせいめい歌占』で、和歌占いの流れは大きく3つのステップに分かれています。

まず、占いたいことを明確にし、願いや悩みを具体的に定めます。次に、天照大臣・八幡大菩薩・春日大名神の御名を3回唱え、続けて神様に祈りを伝えるための呪歌「いにしへの神の子どもの集まりて作りし占ぞ正しかりける」を読み上げます。そして、精神を集中させたうえで和歌を一首引き、その意味を自らの状況に重ねながら読み解いていきます。

今回はすずらんさんという占い師の方に占っていただきました。

精神を集中して引いた和歌は、まさに占ってもらいたいことにぴったりの内容でとても驚きました。占い師の方に相談内容を伝えた後、本に記された和歌のテーマやメッセージに沿って、意味を丁寧に教えていただきました。和歌を通じて、自分の悩みに対する新たな視点を得られる貴重な体験となりました。

感想

この講演は、和歌占いというユニークなテーマを通じて、和歌の新たな楽しみ方を学ぶ貴重な機会でした。和歌占いの魅力は、占いの結果を和歌で受け取るという点で、占いが単なる未来の予測を超えて、自己表現や深い洞察の手段としても機能していることがわかりました。とくに心に残ったのは、占いを通じて自分だけの和歌と出会い、それを解釈することで和歌の新たな側面に触れられるという視点です。和歌がただの文学作品としてだけでなく、占いという形で人生に寄り添い、感情や思索を引き出してくれるものだということを実感しました。(2年 松尾)

講演を通じて、古くから言葉が単なるコミュニケーションの手段にとどまらず、時に運命を導くものとしても捉えられてきたことを知りました。和歌占いについて学ぶ中で、和歌と挿絵を自身の悩みや状況に重ね合わせながら読み解くという解釈の自由さに魅力を感じました。今回の講演や体験により、和歌やくずし字への興味が一層深まりました。和歌占いをより楽しむためにも、歴史的背景や詠まれた情景、言葉の意味をより深く理解できるよう学びを広げていきたいと思います。(2年 田島)

今回の講演では文学作品だけではない和歌の魅力を知ることができました!

この記事をきっかけに、和歌占いについて興味を持つ方が増えれば嬉しく思います。

また、学生広報委員会の活動について知りたいと考えている方はこちらのリンクからどうぞ!

X(旧Twitter):@officialzelkova

Instagram: official_zelkova

担当/松尾・田島

写真/宮崎