特別企画展「旧制成蹊高等学校 開校100年―学びと青春の記録」学園史料館取材記

成蹊大学のキャンパスの中に「成蹊学園史料館」があることをご存知でしょうか?学生生活の中で訪れる機会は少ないかもしれませんが、そこには成蹊学園の創立から私たちの大学が現在の姿になるまでの歴史が詰まっています。

今回は、現在開催中の特別企画展「旧制成蹊高等学校 開校100年 ― 学びと青春の記録」と、常設展示を取材しました。展示の内容や感想に加え、学園史料館の担当者(平林さん)へのインタビューもご紹介します!

特別企画展「旧制成蹊高等学校 開校100年 ― 学びと青春の記録」

今回の特別企画展では、旧制成蹊高等学校の開校から100年を迎えるにあたり、当時の学校生活や教育の特色がさまざまな資料を通して紹介されています。今回は、学園史料館の担当者にご案内いただいたので、その一部を紹介します!

「エリート養成機関」旧制高校

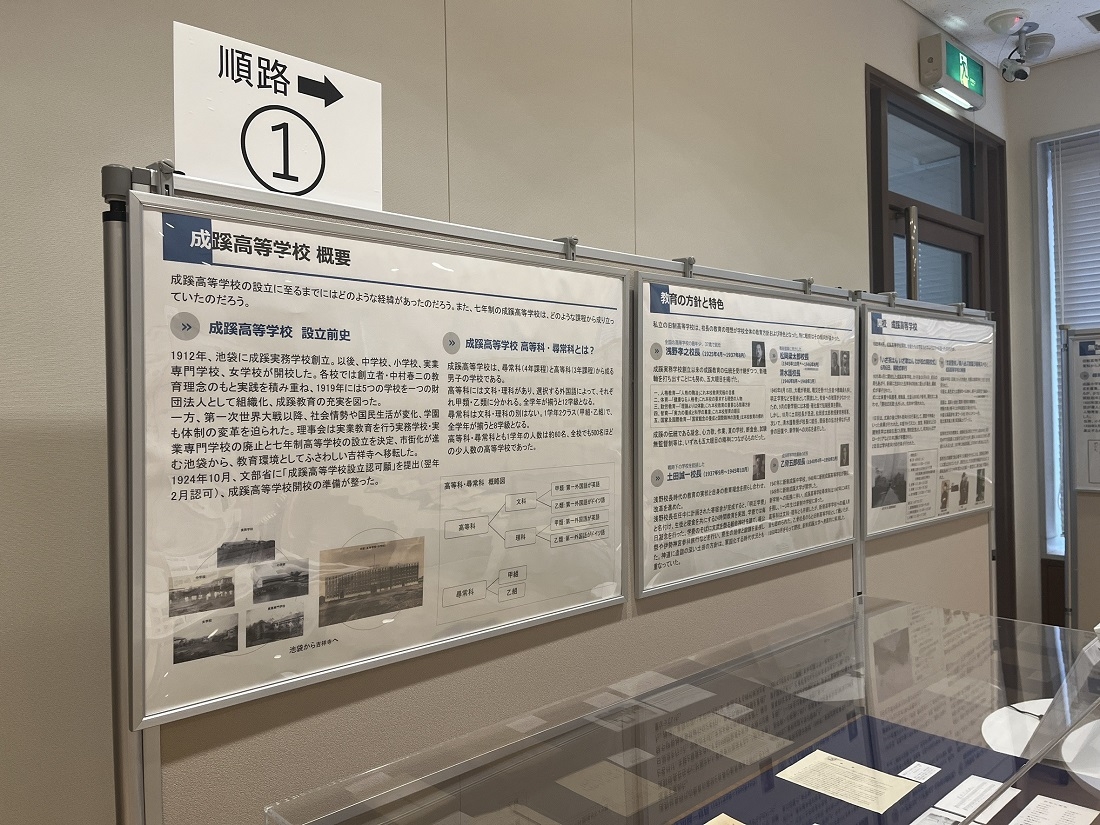

展示の冒頭で紹介されていたのは、戦前の学校制度に基づく「旧制高校」の概要です。

~成蹊高等学校 概要と特色に関する資料展示~

旧制高校は戦前の学校制度のもとで大学の前段階にあたる高等教育機関でした。その実態は、帝国大学進学を見据えた「エリート養成機関」。当時、小学校までが義務教育で、中学校を卒業する者は半数にも満たず、大学卒業者に至っては同世代男子のわずか1%。このような時代において、旧制高校はまさに選ばれた者だけが進む道でした。中学校卒業後に入学する3年制、あるいは小学校卒業後に入る7年制の2通りの進学ルートがありました。

特に成蹊・成城・武蔵など私立の旧制高校では、7年制が採用されていました。一度の入試で大学進学までの道が開かれるということで、非常に人気が高かったそうです。

寮生活と旧制高校文化

展示では、旧制高校独特の文化も紹介されていました。 当時、官公立の高校生たちは「弊衣破帽(へいいはぼう)」の名のもと、着古した学生服やマント、破れた白線入りの帽子、高ゲタを身につけることが流行し「バンカラ」と呼ばれました。彼らは外見よりも内面の知性や思想を重んじ、「知」の追求に情熱を燃やしていたそうです。「坊ちゃん学校」と言われるスクールカラーを持った旧制成蹊高校でも、こうした文化に憧れを持つ生徒がいて、開校以来許されていなかったマントと白線入りの学生帽の着用が、二代目校長の時に認められました。寮生活では、学生同士が夜通し議論を交わしながら、学問に励み、人としても成長していった様子が紹介されていました。

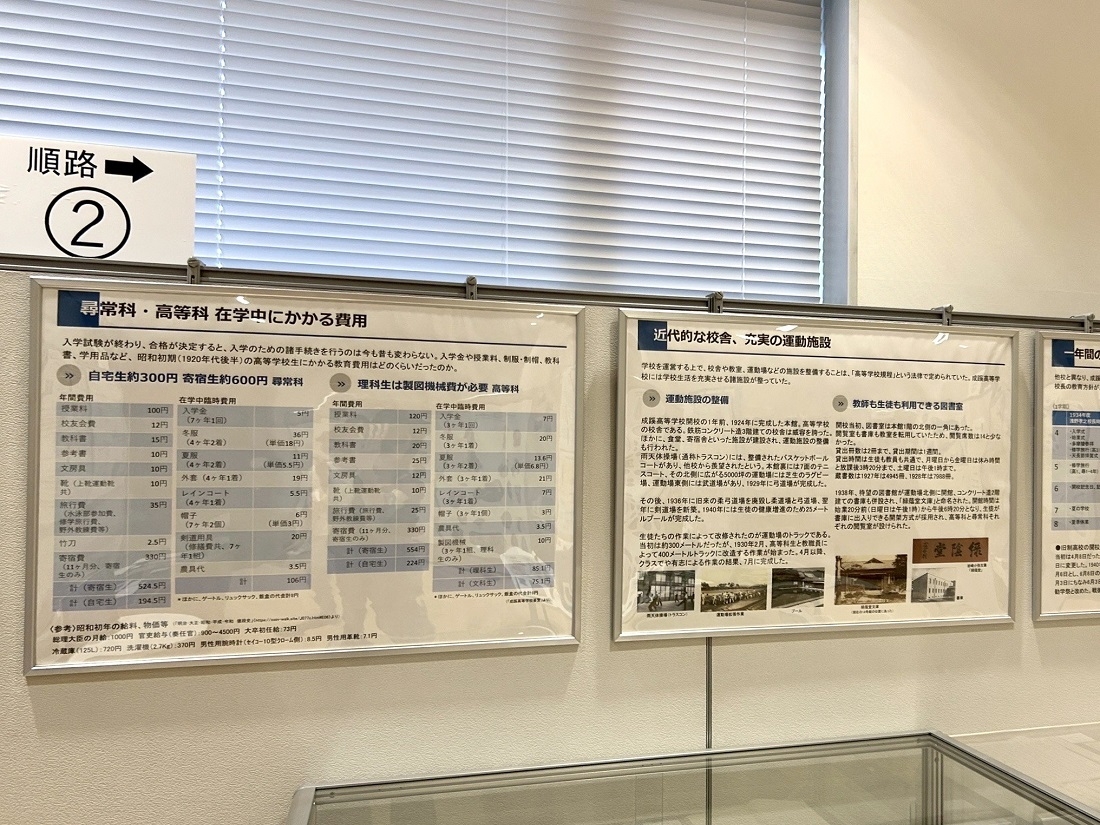

~費用に関する展示~

気になる学費は、尋常科が年間194円、高等科が224円(当時の中卒初任給35円)で、まさにエリートが集う場だったことが分かります。

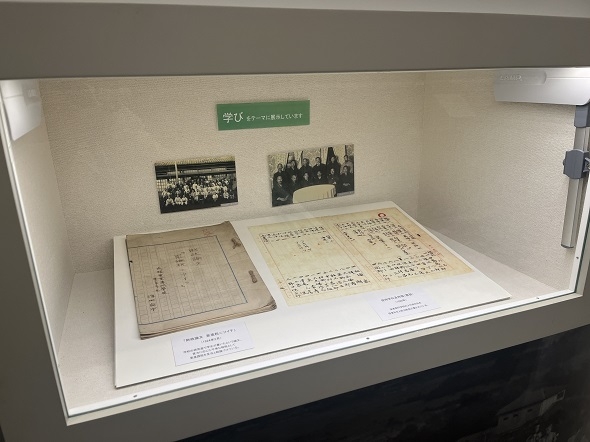

青春の記録としての資料

現在「濵家住宅西洋館」として現存する有定寮をはじめとした寮の様子や学生の日常を伝える絵葉書・写真も数多く並んでいました。特に、学生の手による絵葉書の完成度には驚きました。丁寧に描かれた風景や人物の絵から、当時の学生の教養の高さや、表現へのこだわりが伝わってきます。

~学生作の絵葉書~

~学校生活を写した絵葉書~

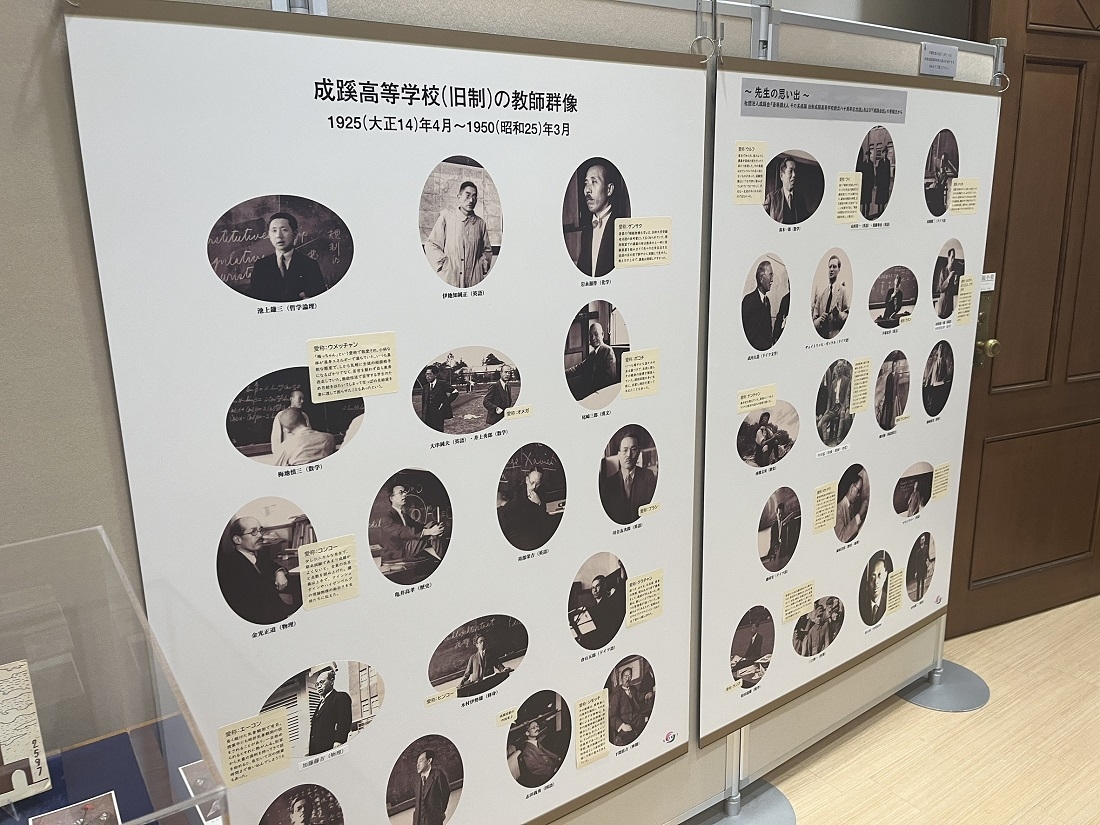

また、先生を紹介するコーナーには、俳人・中村草田男やドイツ文学者・高橋健二といった、学識に優れた人物が登場。中村草田男には「リョウマ」「カリエス」、高橋健二には「ドッホ」といったように、愛称が付けられた先生も多く、当時の親しみやすい校風がうかがえます。

~当時の先生方の紹介~

さらに、生活調査のアンケートも面白い展示でした。成蹊高校生の平均運動時間が多い一方、勉強時間はほどほどという結果は、少し意外に感じました。知への探究心はありつつも、スポーツも楽しむという充実した生活があったのだとわかりました。

展示を見終えて感じたのは、旧制高校の学生たちの「学び」への向き合い方が、とても濃くて熱かったということです。夜通し語り合いながら、自分の頭で考え続ける。そんな彼らの姿勢には、現代の大学生活を送る私たちにとっても学ぶことが多いのではないでしょうか。 時代をさかのぼって、彼らの青春に触れることで、「学ぶとはこういうことかもしれない」と、あらためて考えるきっかけになりました。

常設展示

ガイダンスルーム

ここでは、成蹊学園の創立から現在に至るまでの歩みや、創立者・中村春二の生涯を紹介する映像が上映されています。120インチの大画面を通して見る約15分の映像は、当時の写真や映像資料、ナレーションを交えて、成蹊教育の理念やその歴史的背景をわかりやすく学ぶことができます。

中村春二記念室

ここでは中村春二の家系や生い立ち、教育者としての信念、さらには趣味や交友関係まで、多角的な視点から紹介されています。展示されているのは、直筆の手紙や写真、絵画、さらには愛用していた品々など、多岐にわたる資料です。

個人的には、彼が詠んだ歌や絵から感じられる柔らかな感性と、教育にかけるまっすぐな思いとのギャップに引き込まれました。また、命日である2月21日には「枯林忌」として、彼が好んだといわれるフリージアの花が飾られるという演出もあるそうで、創立者への敬意と親しみが今も息づいていることが伝わってきました 。

情報発信コーナー

史料館の入口近くに設けられている「情報発信コーナー」は、現在の成蹊学園の取り組みや日常の様子を紹介するスペースです。各学校のパンフレットや広報誌が手に取れるように並べられており、教育目標や年間行事、国際交流の取り組みなど、今の学園の姿を知ることができます。

~パンフレットや広報誌~

また、「成蹊の四季」と題したプロモーション映像が上映されており、学生たちの生き生きとした表情や学内の美しい風景が印象的でした。展示だけでなく、資料を読んだり、座って一息ついたりできるスペースも設けられており、ちょっとした休憩をはさみながら見学を続けることができます。

学園史展示室Ⅰ

「学園史展示室Ⅰ」では、1906年の成蹊園開塾から1924年の吉祥寺移転前までの歴史が紹介されています。創立者・中村春二による理念のもと、実務学校から始まり、中学校、小学校、女学校、実業専門学校と順に展開していく成蹊学園の初期の姿が、多数の写真や資料によって紹介されています。

~展示室内の様子~

~当時の論文や名簿~

展示室を巡る中で、創立期の成蹊がどのような価値観を持ち、どのようにその基盤を築いていったのかを肌で感じることができました!

学園史展示室Ⅱ

学園史展示室Ⅱは、1924年の吉祥寺移転以降から現在に至る成蹊学園の歩みを伝えていました。七年制の高等学校が開校し、施設や教育内容の充実が進みましたが、戦時下では学園もまた時代の制約を受けることとなります。

~戦前の学用品・制服~

~本館大講堂で使用された長椅子・成蹊大学新聞第一号~

戦後には新しい学制のもと、成蹊小学校、中学・高等学校、大学と、総合学園としての形を整えていきます。展示では、戦後復興のエネルギーや教育への再出発の意思が紹介されており、現在の学園につながる軌跡をたどることができます!

インタビュー

最後に、特別企画展や学園史料館について、平林さんに行ったインタビューの内容を紹介します!

~特別企画展「旧制成蹊高等学校 開校100年 ― 学びと青春の記録」について~

Q.注目してほしいポイントはどこですか?

A.生活調査のアンケートをまとめたところです。当時の学生さんを身近に感じられると思います。グラフやイラストを使って、見てもらいやすいようにしました。

Q.特別企画展を行うことになった経緯や背景にはどんなことがありますか?

A.1925年に開校して、今年でちょうど100年になります。学制が途中で代わり廃校となりましたが、現在の成蹊大学の母体となった学校です。旧制高校の先生と生徒の多くは、新制の中学校や高校、大学に移りました。廃校になっても、精神や教育理念は受け継がれていることを今の成蹊大生に知ってほしいという思いがあります。

Q.これまでに特別企画展を訪れた来館者数はどれくらいなのでしょうか?

A.5月末日までで、約4,000名の方が訪れています。

~成蹊学園史料館について~

Q.どんな方々に来場してもらいたいですか?

A. 史料館には、卒業生や成蹊のことをもっと知りたい受験生が多く来館しますが、大学生のみなさんにも来ていただき、成蹊学園の一員として、学園の歴史や理念に触れてほしいと思っています。今回の企画展示も、見やすくなるように工夫して作りました。中高は離れているので、機会もなかなかないですが、できれば、中高生にも来てほしいです。大学生にとっては、正門に近くて立ち寄りやすいと思います。2階にはソファもあって居心地が良いので、穴場スポットです。予約不要ですので、気軽に来館してください。

Q.史料館ができた経緯を教えてください。

A.『成蹊学園六十年史』がつくられたときに、史料の収集が始まりました。そんな中、緑蔭堂文庫(図書館)に、春二先生の理念の継承を願う卒業生の後押しで、遺品や先生に関連したものを集めてた「中村春二記念室」ができました。その後、耐火構造で耐久性のある建物が望まれて1988年に建てられたのが、今の学園史料館です。開館当初2室だった展示室は、学園創立90周年を迎えた2002年に4室に増えて、さらに2015年にリニューアルし、今のような形になっています。成蹊の教育理念や実践を伝え、つなげていこうという思いでできた場所です。

活気あふれる成蹊大学のキャンパスの一角に、静かに歴史を語り継ぐ学園史料館。

そこには、私たちのまだ知らない成蹊の物語や、先輩たちの熱い思いが息づいています。ほんの少し足を運ぶだけで、成蹊の歩んできた道や、自分がその歴史の一部であることを実感できる場所です。皆さんもぜひ一度、自分の目で展示を見て、100年を超える歴史を感じてみてください!

成蹊学園史料館HP: 成蹊学園史料館

また、学生広報委員会の活動について知りたいと考えている方はこちらのリンクからどうぞ!

X(旧Twitter): @officialzelkova

Instagram:official_zelkova

担当/桜田・竹谷・橋爪

写真/桜田・橋爪