Instagramに受験生に向けた教員のメッセージを掲載中!

- お知らせ

分断や格差…⼈と⼈との距離が離れていくこの時代。

だからこそ、⼈と⼈をつなぎ、違いをこえて、

今までになかった視点から、解決の⽷⼝を掴める⼈へ。

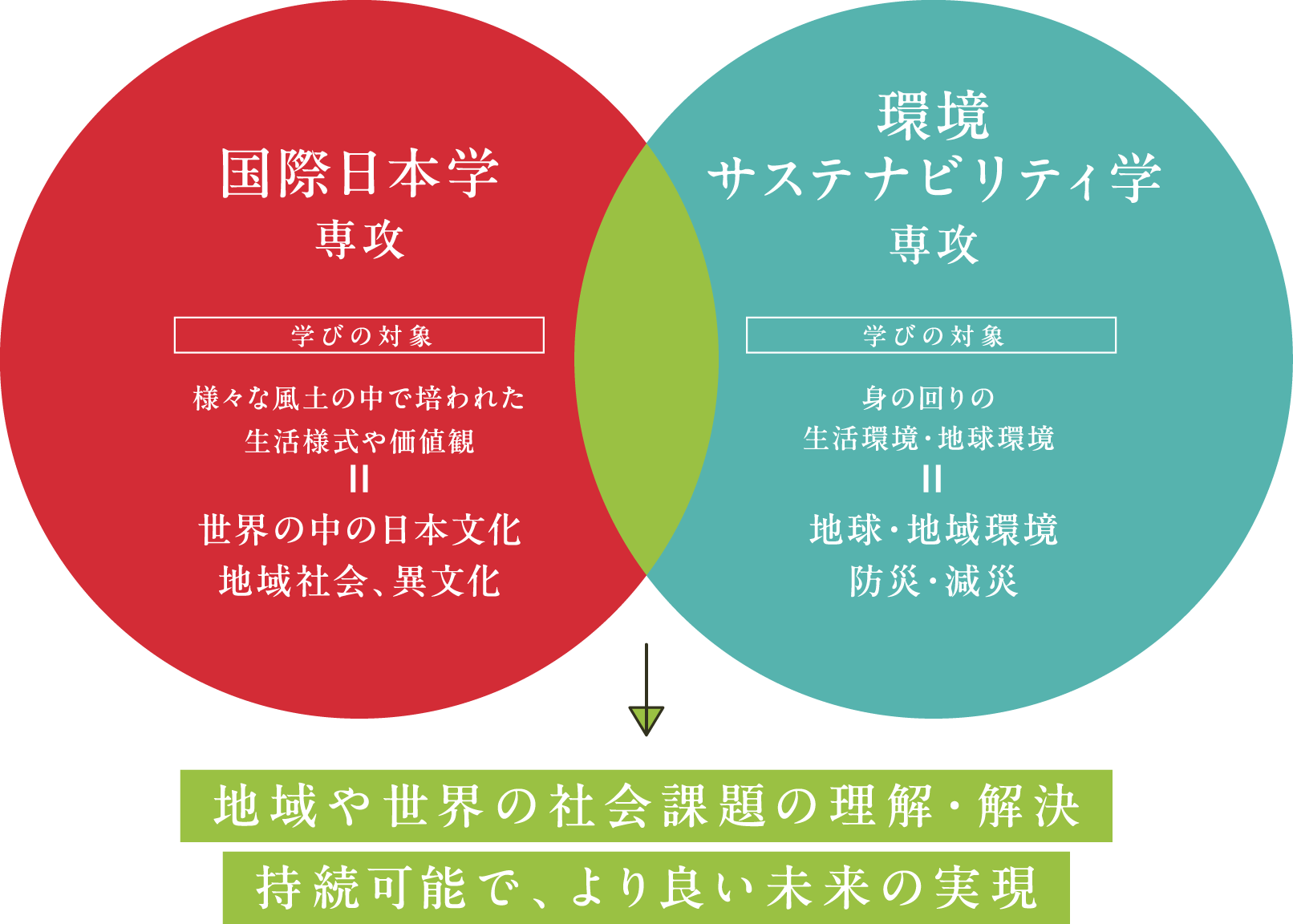

「国際⽇本学専攻」と

「環境サステナビリティ学専攻」。

2つの専⾨領域から、各々が知⾒を深め、

協働し、⼈を磨いていく。

⽂系・理系それぞれの専⾨性を掛け合わせ、

新たな答えを。

成蹊⼤学が創⽴以来掲げてきた「人間教育」の先で、

多様な⼈々が⽣きる世界を主体的に動かす、

「共創⼈材」を育成する多彩な学びが、

ここからはじまります。

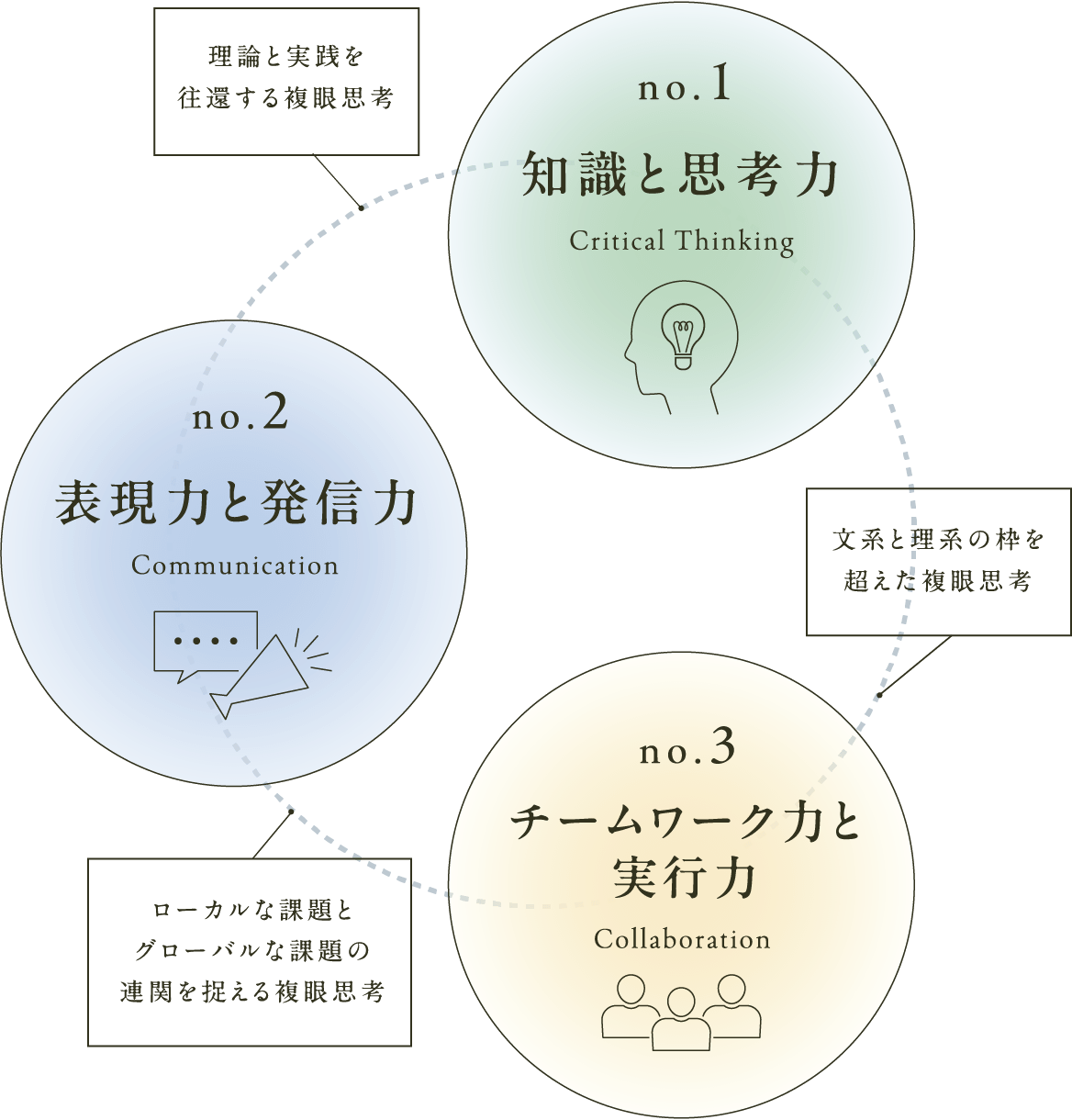

国内ではこれまで数少ない

「文理の複眼思考」を養う学部を目指します。

2つの専攻それぞれを通して専門性を身につけ、

また学びを横断させながら、

共創人材としての確かなスキル・知識を

身につけます。

ふとした疑問や気づきも、2専攻の

多彩な学びにつながっていきます。

「国際共創学部」は、

1学科「国際共創学科」から構成され、

その下に「国際日本学専攻」

および「環境サステナビリティ学専攻」の

2つの専攻を設定します。

| 専攻 | 教科 | 出題科目 |

|---|---|---|

|

国際日本学専攻 環境サステナビリティ学専攻 |

国語 | 現代の国語、言語文化(近代以降の文章)、論理国語 |

| 地理歴史 または 公民 または 数学 | 「日本史探究」、「世界史探究」、「地理総合、地理探究」、「政治・経済」、「数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A(全分野)、数学B(数列、統計的な推測)」のうちから1科目選択。 | |

| 外国語 | 英語(英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ、英語コミュニケーションⅢ、論理・表現Ⅰ、論理・表現Ⅱ、論理・表現Ⅲ) |

| 専攻 | 教科 | 出題科目 |

|---|---|---|

| 国際日本学専攻 | 国語 | 現代の国語、言語文化(近代以降の文章) |

| 外国語* | 「本学独自問題の外国語(英語)」の出題科目:(英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ、英語コミュニケーションⅢ、論理・表現Ⅰ、論理・表現Ⅱ、論理・表現Ⅲ) | |

| 環境サステナビリティ学専攻 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A(全分野)、数学B(数列)、数学C(ベクトル・平面上の曲線と複素数平面) |

| 外国語* | 「本学独自問題の外国語(英語)」の出題科目:(英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ、英語コミュニケーションⅢ、論理・表現Ⅰ、論理・表現Ⅱ、論理・表現Ⅲ) |

出願の際は、本学入試情報サイト上の

「2026年度入学試験要項」を

必ず確認してください。

文化・地域・環境に関わる課題をグローバルかつ分野横断的な視点で理解・研究できる知識と思考力

自らの取り組みを様々な手段を通して説明・発信し、人々の共感と支援を得ることができる表現力と発信力

多様な背景をもつ他者と協働しながら具体的な課題に取り組み、解決できるチームワーク力と実行力

●民間企業のグローバル部門

●民間企業のサステナビリティ(CSR)部門

●民間企業の企画部門

●国家公務員・地方公務員(国際交流部門や環境保全部門等)

●独立行政法人(国際協力機構[JICA]等)

●地域づくり等の団体や社会的企業

●登録日本語教員 ●大学院進学

●登録日本語教員

* 「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」(令和5年法律第41号)に基づき、文部科学省への登録申請を、「登録日本語教員養成機関」は2025年度に、「登録実践研修機関」は2027年度に、それぞれ行う予定です。そのため、文部科学省における審査の結果、予定している各機関の開設時期等が変更となる可能性があります。

国際共創学部/

Faculty of Global Studies and Sustainability

国際共創学科/

Department of Global Studies and Sustainability

国際日本学専攻/

Major in Global Japanese Studies

環境サステナビリティ学専攻/

Major in Environmental Sustainability Studies

〒180-8633 東京武蔵野市吉祥寺北町3-3-1

[吉祥寺駅]下車

吉祥寺駅より徒歩約15分

または吉祥寺駅北口バスのりば

1・2番より関東バス約5分

[成蹊学園前]下車

[西武柳沢駅]下車

西武柳沢駅南口より

関東バス(吉祥寺駅行)約15分

[成蹊学園前]下車

現代の社会課題の解決、そして持続可能な社会の実現のために。今まさに「文系」「理系」の枠組みをこえた複眼的思考、そして他者との「共創」によって、あらゆる活動を推進していける人材が求められています。この「国際共創学部」は、創立以来「ESD=持続可能な開発のための教育」に取り組んできた成蹊大学が、次の100年を見据えるなかでつくり上げられた学部です。

日本および世界の地域の文化や諸課題を知り、人の営みそのものを学ぶ「国際日本学専攻」。そして、自然環境や地理といった、人と社会を取り巻く「環境」を探究する「環境サステナビリティ学専攻」。2専攻による専門教育と「文理複眼」の思考を養う専攻を横断した学び。そして英語をはじめとする諸言語やデータサイエンスといった情報分析など、現代社会に必須となる多彩な学びを深めていきます。