藤原 均(ふじわら・ひとし)

東北大学理学部宇宙地球物理学科卒、同理学研究科地球物理学修了、博士(理学)。京都造形芸術大学専任講師、東北大学大学院理学研究科助手・助教、同准教授を経て、2011年成蹊大学理工学部教授、22-24年度成蹊大学サステナビリティ教育研究センター所長、22-23年度成蹊大学副学長。26年4月、国際共創学部学部長に就任予定

成蹊学園が東京・池袋から吉祥寺に移転したのは約100年前、1924年のこと。翌1925年には、旧制成蹊高等学校が開校し、成蹊大学の母体となった。「自発的精神の涵養と個性の発見伸長を目指す真の人間教育」を教育理念に掲げる成蹊大学が、次の100年を見据えて新設するのが「国際共創学部」だ。複雑化する現代社会の課題解決に挑戦する人材の育成を目指す、期待の新学部を紹介しよう。

1912年の創立以来、実験や観察、校外学習による「本物に触れる教育」を実践してきた成蹊学園。その先進的な教育が目指したのは、今日、ユネスコが推奨するESD(持続可能な開発のための教育)の理念に通じるものだった。2026年4月に開設予定の「国際共創学部」はその延長線上にあるもので、複眼思考と他者との協働により、複雑化する地域の、そして地球規模の課題に挑戦し、持続可能な社会の実現に貢献できる人材の育成を目標としている。

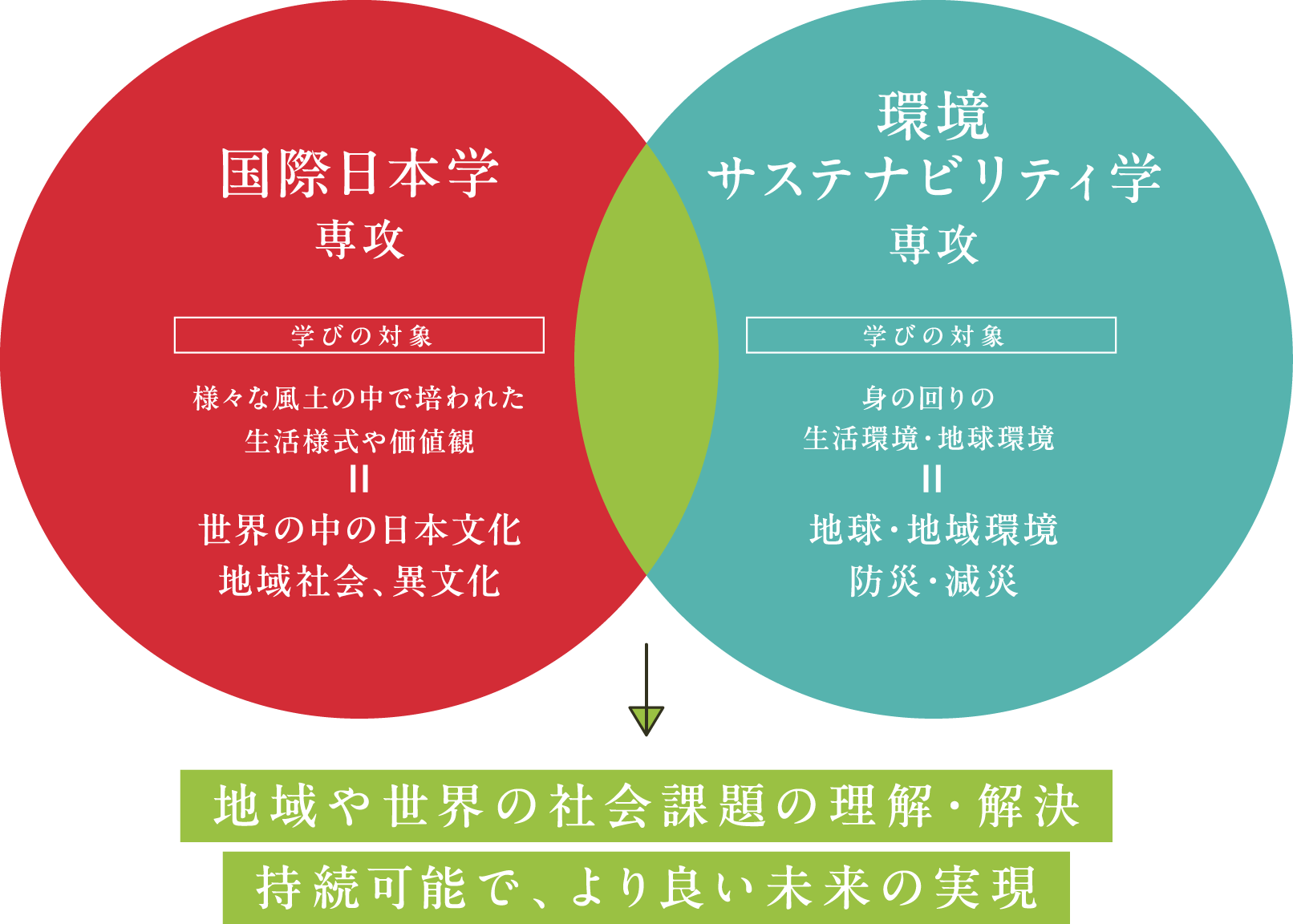

新学部は、「国際日本学専攻」「環境サステナビリティ学専攻」という二つの専攻からなる。前者は、「文化学」「地域学」などをベースに、日本と世界の文化の交流や諸課題、日本語教育などについて学ぶもの。後者は「環境学」「地理学」などを基盤に、地域や社会と協働しながら自然や社会環境などについて学ぶ。二つの専攻分野は異なるが、ローカルとグローバルの両面から社会課題の解決を目指すという点、またフィールドワークをはじめ、データサイエンスやグローバル・コミュニケーションのスキルを重視する点で共通し、互いの学びのシナジーも期待できる。

初代学部長に就任予定の藤原均教授は、二つの専攻に共通する重要なファクターとして英語と数学を挙げた。

「世界の共通言語として、英語にはいっそう注力していきます。目指すのはネイティブな英語というよりは、意思疎通ができる実践的な英語。新学部では英語で行う授業があります。トピックに関する知識と同時に専門用語も英語で学び、英語でディスカッションできるレベルの語学力を養います。また、両専攻とも1年次から外国人留学生を広く迎え入れる予定で、同級生として交流することで新たな気づきを得ることを期待しています。一方で、今日の世界が抱える複合的な課題は、データ分析やアルゴリズムなど数学的な思考がなければ解決することができません。そこで、データサイエンスやAIの技術を適切に活用できる力を身につけながら、論理的思考力を育んでいきます。このように、グローバル・コミュニケーション力とデータ分析・活用力は、新学部の最大の特色である複眼思考を体現するカギと考えています」(藤原新学部長。以下、同)

「国際共創学部」の「国際日本学専攻」では、生活文化、共生社会、地域創生、日本美術、ポップカルチャー、異文化交流・比較文化、日本語教育など、「環境サステナビリティ学専攻」ではグローカル経済空間論、サステナブル観光論、環境学・地域研究、地形地質・防災論、気候変動論、グローバル地球環境学、情報環境学などの学びのテーマが予定されている。どのような学びになるのか、その一例を着任予定の教員二人に伺った。

01Feature

環境サステナビリティ学専攻

小田宏信教授

小田教授の専門は「経済地理学」。人間の経済活動が分布する地表を調査対象とし、それらを取り巻く自然・社会環境を分析し、因果関係を考察するものだ。例えば中小工場が集まることで地域に与える影響などが研究テーマとなる。この学問には、グローバルとローカル(小地域)、両方の事象を捉える視点が欠かせない。

「『国際共創学部』というと国と国との関係にフォーカスされるイメージですが、どんな国であれ、人が生活し、次の世代を育てているのは“小さな地域”です。ローカルに立脚しないサステナビリティは存在しません。ですから経済地理学の研究テーマも、自ずとローカルな課題に基づいたものが多くなります。一方で、経済活動は互いの国と強固につながっており、今はアメリカによる関税に世界が注目していますね。グローバルな経済環境は“小さな地域”の経済に大きな影響を与えますし、その影響の受け方も地域によって多様です。グローバルとローカル、双方を観察する視点が必要というのはそういうことです。そして、そこには文理複眼の視点が必要になります。自然環境という舞台の上で、人は社会経済活動を営んでいます。自然環境と人間社会は分かちがたく影響し合っており、ある土地の風土性や産業立地(文系)を論じる際にも、自然環境の理解(理系)が不可欠なのです」(小田教授。以下、同)

小田宏信(おだ・ひろのぶ)

立命館大学文学部地理学科地理学専攻卒、筑波大学大学院博士課程地球科学研究科 地理学・水文学専攻単位取得退学。博士(理学)。筑波大学地球科学系専任講師などを経て、2006年成蹊大学経済学部教授、20年経済学部学部長、24年から副学長。26年4月から国際共創学部に着任予定

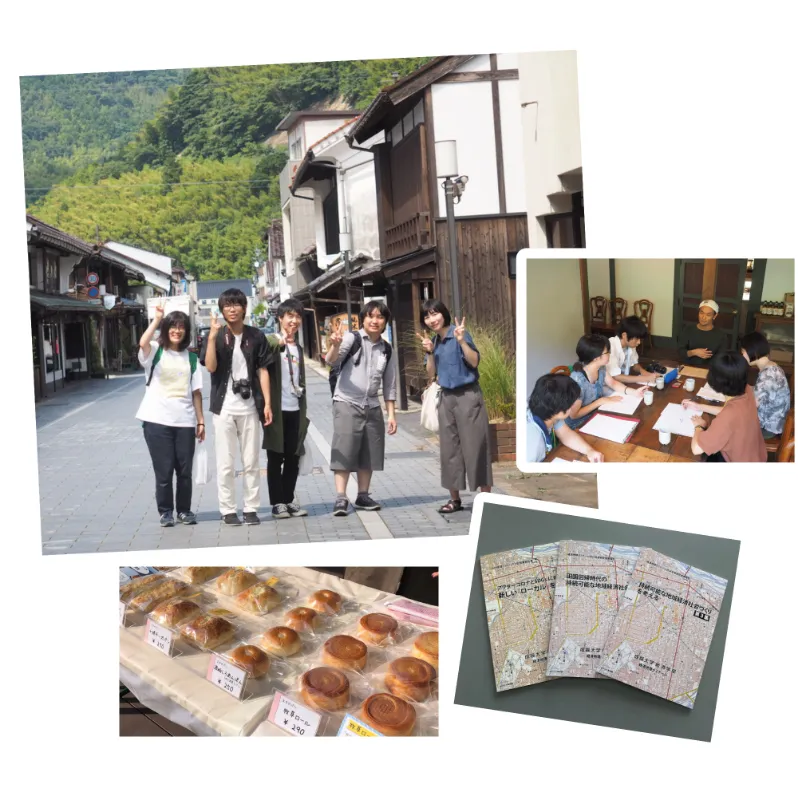

経済地理学を学ぶうえで、小田教授がもっとも重視するのがフィールドワークだ。現地を実際に訪ねて人々に会い、直接話を聞くことは、非常に大切な研究プロセスとなる。

「あらゆる情報がネットで取り出せる時代であるがゆえに、我々は『情報化のパラドックス』に陥っています。みんなが同じように取得できる情報は希少性に乏しく、価値が低い。情報化が進めば進むほど、情報の価値が下がるというのは皮肉なことです。そうしたツールで入手できないリソースを獲得することが貴重な競争力になりますが、それこそが自分で足を運び、自分の目で観察し、耳で聞いて集めた情報なのです」

ネット上の情報はしばしば点で完結してしまう。自分が移動することで点と点をつなげて線に、さらに面にしていく作業がフィールドワークの醍醐味だ。それが、小田教授のいう「グローカル(グローバルとローカル)」の視点を養うことにもなる。

経済地理学の見地から、日本における産業の変化、未来予想はどう映っているのだろうか。

「1990年代以降、製造業には厳しい状況が続きました。電機・電子産業を筆頭に、市場が縮小して雇用も落ち込み、日本のモノづくりの空洞化がささやかれるようになったのです。しかし実際には空洞化とまではいかず、日本ならではの技術を発揮できる分野は粘り強く生き残っています。また、今は日本の伝統工芸品が海外で人気です。桐生の織物や東京の江戸切子のような地場産業ですね。先端産業の分野でも日本の技術力が昔と変わらず高く評価されているのは間違いありません。ただ、問題は後継者不足で、各地で産業が先細る要因になっています。そのために避けて通れない議論の一つが、外国からやってきた労働者の人たちをどう包摂(インクルーシブ)するかということ。地域における多様な人々の共生も、経済地理学が扱うべき重要テーマになっています」

小田教授がいま研究対象として注目しているのは、北海道浦幌町や神奈川県真鶴町、宮城県気仙沼市などだ。いずれも、「次の世代に何を残すか」をテーマに持続可能な街づくりを進めている点が共通している。真摯な取り組みに共感する移住者が増え、過疎化を防いでいるこのようなモデルケースは、学生にとっても魅力的な研究テーマになるだろう。フィールドワークは自主性に任される部分が多く、研究対象へのアポイントメントに最初は緊張している学生も、すぐに慣れるそうだ。フィールドワークの経験は就活はもちろん、社会に出てからも必ず役立つ。

「次世代を担う学生が真摯に教えを請えば、大抵の大人は快く応えてくれます。市民性(シチズンシップ)を身につけることは大学教育の基本。いち市民として、自分が活動する地域だけではなく広く俯瞰しながら学問を究め、より良い社会のため積極的に発信する側になってほしい。SNSを駆使したり、起業したりというかたちもあるでしょう。新学部ならではの多彩な学びを糧にしていただきたいと願っています」

環境サステナビリティ学専攻

詳細はこちら02Feature

国際日本学専攻

バラニャク平田ズザンナ専任講師

ポーランドを母国とするバラニャク平田ズザンナ専任講師は、幼少期からアニメやマンガで日本文化に親しんでいた。中学生になるとビジュアル系ロックバンドの歌詞を理解したいと、独学で日本語を勉強するようになる。大学は、日本研究学科があり、かつ日本への交換留学が叶うイギリスのマンチェスター大学を選んだ。初来日は、お茶の水女子大学への1年間の交換留学。同大学では日本語を磨くとともに、文化とジェンダーに関する研究を深めた。

「女性だけの宝塚歌劇団と、男性だけの歌舞伎。異性を演じるこうしたコンテンツが日本で昔から人気を博しているのが非常に興味深く、日本演劇のジェンダーパフォーマンスの歴史的背景を探りたく、卒業論文のテーマに選びました」(バラニャク平田ズザンナ専任講師。以下、同)

バラニャク平田ズザンナ

(ばらにゃく・ひらた・ずざんな)

ポーランド出身。英マンチェスター大学人文科学部日本研究学科卒。お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科ジェンダー学際研究専攻・博士後期課程修了。博士(社会科学)。埼玉大学経済学部、同大学院人文社会科学研究科、聖心女子大学現代教養学部非常勤講師などを経て、25年4月から成蹊大学専任講師に着任

バラニャク平田専任講師は大学院を経て、日本のポップカルチャーやファン文化の研究者となった。日本での暮らしは15年を数える。日本人にとっては当たり前で気づかない特異性をヨーロッパ人ならではの目線で捉え、同時に日本的な感覚も理解する先生に、ジャパニーズポップカルチャーの強さを尋ねた。

「ポップカルチャーは日本人気の大きな要因ですが、その人気が世代を超えて持続している点が特徴的です。世代ごとに、それぞれに熱狂した日本のアニメ作品、テレビドラマやアイドル文化があるわけですね。また、抹茶や京都といった日本文化への漠然とした憧れは海外に根づいており、日本という国全体が“推しコンテンツ”として定着しています。多くの外国人にとって日本観光は『聖地巡礼』の要素を持っていて、そのソフトパワーは非常に強力なものです」

新学部での講義が始まるのは来年4月からだが、今年度から一部の授業を開講している。「ポップカルチャー入門」「ファンツーリズム」「メディアと日本文化」などだ。日本の映像を取り上げた講義では、「千と千尋の神隠し」がなぜアカデミー賞を受賞し、「となりのトトロ」はなぜ国際的な評価を得られなかったのかなど、海外の視点から日本作品をどう評価するのかを探った。いずれの講義も定員以上の学生が足を運んでおり、関心の高さをうかがわせる。

「いくつかの講義は英語で行います。ただ、テーマが『推し活』や『SNS文化』など学生にとって身近なものなので、1年生でも無理なく理解しやすく、英語授業の心理的ハードルを和らげているようです。来年からは、日本人と留学生の混合チームで秋葉原を訪ね、それぞれが抱いた視点や認識の違いを検証するなど、いろいろなフィールドワークも考えています」

新学部は「国際」がテーマの一つだが、こうした文化の比較検証こそ多様な価値観の視点が必要となる。留学生にとっても、英語で日本文化を学べる講座は魅力的だろう。教室とフィールドで、日本人学生と外国人留学生との活発な交流も期待される。

「多様な学生がともに学ぶことに意味があるカリキュラムを目指しています。日本人学生には挑戦を恐れないでほしい。私は自身の経験から、学生には海外留学を勧めているのですが、学生に聞いてみると『自信がない』という人がとても多いんです。英語で受ける専門の授業で異質な思考に触れる経験をして、海外に挑戦するきっかけになってくれるといいなと願っています」

バラニャク専任講師は、自身の専門分野の一つである「ジェンダー研究」の視点から、学生たちへの思いを語ってくれた。

「来日した15年前と比べ、確かにライフスタイルの選択肢は増え、多様化してきましたが、全ての学生に『これはあなたの人生です』という意識をもっと強く持ってほしいと感じます。性別や期待に縛られず、自分らしい人生を自由にデザインしてほしいです。海外のさまざまな事例を知ることで、自国の当たり前を見直すきっかけにもなります。多様な価値観に触れることは、自分自身の可能性を広げる第一歩です」

ポーランド人のバラニャク平田専任講師が英語を使って日本文化について話す。何重もの要素を孕んだ「複眼的」な講義は、学生の視野を広げる刺激となり、主体的に学ぶスイッチをONにしてくれるだろう。それこそが大学という高等教育機関の本質であり、成蹊大学が学生のために用意した環境と言える。

国際日本学専攻

詳細はこちら※この記事は朝日新聞Thinkキャンパスに掲載されたものです