生活文化

衣食住の文化と

グローバルな交流を

理解する

「文化」と「地域」を学び、

人の営みそのものを知る。

私たちの生活や考え方の根幹にある「文化」、そして「地域」の問題や課題に目を向けることで、人々がどのように社会を形成し、発展させてきたかを探究します。

さらには日本文化だけでなく、世界各国の文化との比較を通して、現代社会が直面する課題解決に向けた知識と人の営みそのものへの理解を深めます。

多角的な学びを通して、

日本と世界の架け橋を担う。

文化や歴史、社会、経済など、さまざまな視点から日本を学び、その知識をもとに世界との対話を進める力を養います。

多角的な学びは、広い視野と柔軟な思考を育むだけでなく、国際的な舞台で活躍するための基礎となります。文化や価値観を理解し合い、異文化間の相互理解を深めながら、日本と世界の架け橋となる存在を目指します。

衣食住の文化と

グローバルな交流を

理解する

地域に学び、

地域を支える

地域の中の

多文化社会を探る

世界から

日本の美の源流を探る

現代文化の特質を、

社会やメディアから

分析する

異なる文化を

どう理解・比較する?

日本語を教える

スペシャリスト

※各テーマに関連するゼミ・研究室へのリンクは順次公開します。

4年間の学びの基礎づくり。

独自の教養カリキュラムや基盤科目をはじめとする、基礎的な科目を幅広く履修。「国際共創入門」「フィールドワーク入門」や「データサイエンス基礎」など、4年間の学びの礎となる知識・スキルを身につけていきます。また英語や初修外国語の科目も履修し、希望者は短期留学にもチャレンジ。グローバルな学びに向けた基礎を固めます。

○:専門科目 ●成蹊教養カリキュラム

発展的な思考を身につける。

「文化」「地域」の専門的な学びを深める「発展科目」、国内や海外のフィールドスタディなどを通じ、実践的な知識・スキルの修得を目指します。また「グローバル科目」では文化・社会・環境など幅広い専門分野を英語で学びます。さらに学部横断型の選抜型プログラムGSPで英語力と専門性を一層磨くことも可能です。

○:専門科目 ●成蹊教養カリキュラム

ゼミなどで確かな専門性を獲得。

1・2年次の基盤科目および発展科目の知識・スキルを前提にした「国際日本文化特殊講義」など、専門性を高めた学びが中心に。ゼミ活動によるディスカッション能力向上のほか、副専攻の履修など、国際日本学領域における内容をより複眼的な思考で深めていきます。

○:専門科目 ●成蹊教養カリキュラム

卒業研究を通して学びの総仕上げ。

4年間の学びの集大成と位置付け、自ら設定したテーマをより深く学び、掘り下げながら、学生一人ひとりが「卒業研究」をまとめ上げます。専門性の体系化はもちろん、培ってきたアカデミックな表現力や思考力を活用していくことも重要に。社会人になったあとも活躍していけるよう、将来を見据えたこれまでの学びの総仕上げを行います。

○:専門科目 ●成蹊教養カリキュラム

多文化共生社会への進展に

貢献する人へ

日本をはじめとした多様な文化・地域資源や国際交流に関心をもち、日本語および英語の運用能力の向上を目指しながら、

多文化共生社会の進展に貢献することを目指します。

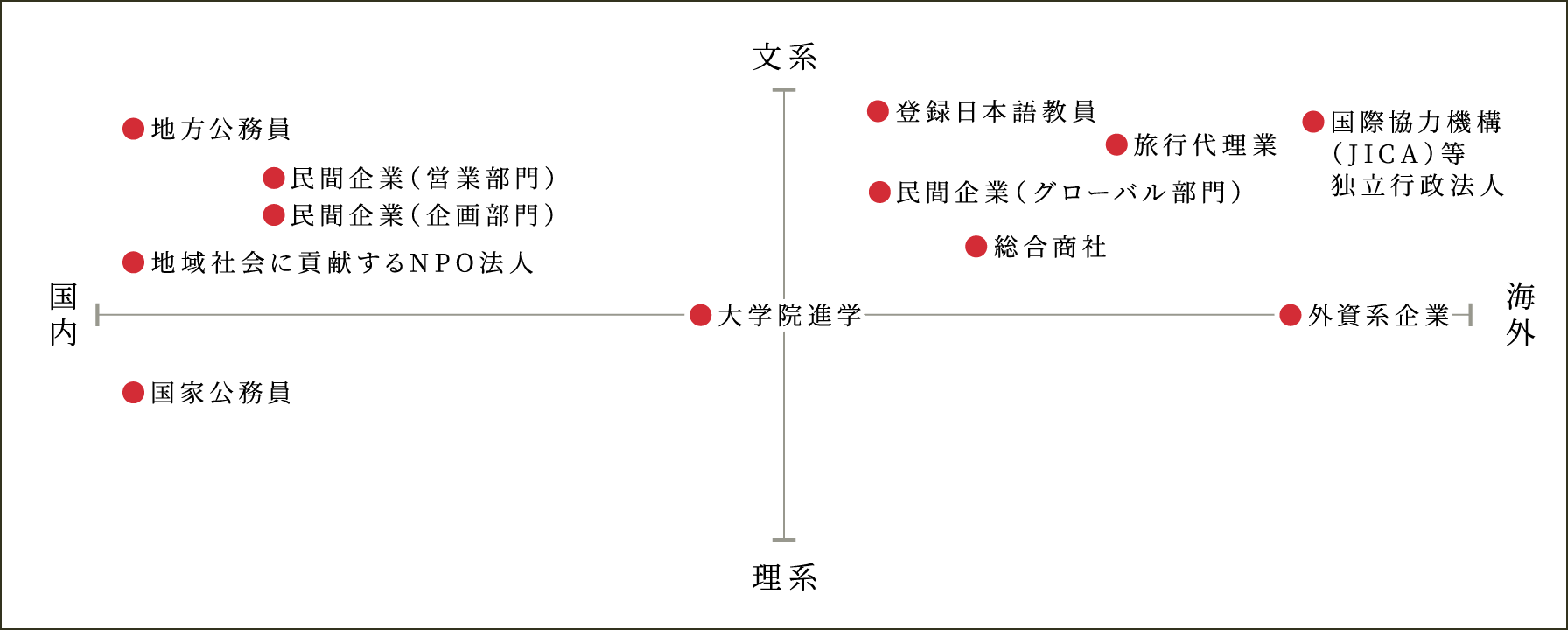

●民間企業のグローバル部門・サステナビリティ(CSR)部門・企画部門

●国家公務員・地方公務員(国際交流部門や環境保全部門等)

●独立行政法人(国際協力機構[JICA]等)

●地域づくり等の団体や社会的企業

●登録日本語教員 ●大学院進学

納得した進路を歩めるよう、成蹊大学では個別相談によるキャリア支援を重視。キャリア形成にかかわる相談に対し、一人ひとりの目標や特徴に合わせたアドバイスを行っています。また、年次ごとで段階的に行うキャリア教育のほか、グローバル意識の高い学生を対象とした「三菱海外ビジネス研修(MOBT)」、成蹊大学独自の産学連携プログラム「丸の内ビジネス研修(MBT)」など、企業と連携した実践的な人材育成プログラムも豊富です。

日本の文化や言語に興味を持ち、日本語を学びたいという外国人は増加傾向にあります。海外からの留学生や日本で就職したい外国籍の方など、日本語が⺟語でない人に対して、日本語や日本の文化などを教えたり、日本語の学習を支援する。それが「日本語教員」です。

日本語や日本文化を通じて外国の人との交流を深めたい、海外からの人材を受け入れている企業や団体で働きたい、といった人向けに、国家資格である「登録日本語教員」をめざすコースです。

* 「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」(令和5年法律第41号)に基づき、文部科学省への登録申請を、「登録日本語教員養成機関」は2025年度に、「登録実践研修機関」は2027年度に、それぞれ行う予定です。そのため、文部科学省における審査の結果、予定している各機関の開設時期等が変更となる可能性があります。

英語コミュニケーション能力を鍛え、異文化理解・コミュニケーションに関する基礎的な知識や具体例を学びます。海外留学や研修も視野に入れ、自分とは異なる背景を持った他者とのコミュニケーションにおいて留意すべき事項を実践的に学びます。

東京とそれを取り巻く地域環境を理解し、江戸城下町の拡充、東京の形成と発展、郊外化の進展を学びます。また多摩・武蔵野を対象に、武蔵野台地の開発や都市化など、近現代の地域変遷を読み解きます。

実際の現地調査を通じて、データ収集、観察、測量、地図作成などの実践的なスキルを修得します。大学が立地する吉祥寺エリアを対象に実地調査を行い、その後調査結果のプレゼンテーションを行います。

世界の中の日本という視点に立ち、「日本文化とは何か」という問いを、歴史、言語、芸術、思想、社会、政治、経済など、人文・社会科学にまたがるさまざまな観点から学際的に検討します。

近現代の日本文化の形成にメディアが果たしてきた役割について学びます。メディアの発展と社会や文化が相互に影響をあたえ合いながらいかなる変化を遂げてきたかを、日本社会の特質に注目しながら分析します。

日本における地域資源の「発見」の歩み、また世界文化遺産や日本遺産といった取り組みの概要と意義を学んだ上で、現代の地方創生・地域創生の動きの中での地域資源の利活用について考えていきます。

観光・ツーリズムに関する地理学の学びの中で、時間的・地域的展開に着目し、古くからの文化的伝統に根差しながらも時代に合わせて変化する観光行動、またそれに対応して成長・衰退する観光地域の実態を理解します。

共創プロジェクトでは、二つの専攻の文理融合の集大成として、地域における社会課題や、地域のさまざまな特徴や価値を見出し、課題の解決や地域の魅力の発信等に取り組むプロジェクトを実施します。

・多文化共生社会における地域コミュニティの構築

・伝統文化の継承とまちづくり

・文化財のデジタルアーカイブと活用

・ファッションと環境問題

・食文化とツーリズム

・海外における日本のマンガ・アニメの受容

・ポップカルチャーにおけるジェンダー表現

・異文化間コミュニケーションと日本語教育

・国際協力と平和構築

現代社会においてアートが果たす役割とは何か、文化芸術施策や各種文化施設の歴史的変化と現状を分析し、観光やまちづくり、国際交流、福祉といった多様な分野との連携など、アートの可能性を追究します。