少人数での刺激ある学びにより

コミュニケーションの土台となる

「聴く力」が成長した

文学部 現代社会学科 4年生(2024年度取材時)

2021年度入学

私立麗澤高等学校出身

多様な学びに触れ、将来の方向性を見い出したいと考え入学

高校まではバスケットボールに熱中する学校生活を送っていました。高校3年で競技をやりきり引退した当時は、すぐに将来の道を絞るのが難しく、大学ではいろいろな学びを通じて将来の方向性を見い出していきたいと考えていました。そこで興味を引かれたのが、多様な社会問題から心理学やメディア、実践的な調査の手法まで幅広く学べる現代社会学科のカリキュラム。バスケットボールの選手経験を通じて関心をもっていたスポーツ社会学について学べることもポイントでした。また緑豊かなキャンパス環境があり、少人数教育が充実していることも、本当に自分に合った道を見つけるための大きなアドバンテージになると考えました。

多分野の学びにより興味の幅を広げる

入学後の科目履修で意識したのは、特定の分野に偏らず幅広い分野の授業を受けること。1・2年次はまだコロナ禍の影響でオンラインの授業が多かったこともあり、グループワークやレポートなどで主体的に学ぶ授業を多く受けることも意識しました。ゼミが1年次からあり、雑誌の発行部数が減少している一方で付録が豪華になっていく現象や、ミスコンの審査基準が見た目に寄り過ぎてしまう現象など、自分が関心のあるテーマを自由に追究する学びも経験できました。さまざまな領域に触れる中で、分野と分野のつながりを知ることができ、理解の深まりを実感できる場面も多くありました。たとえば2年次に受講した「労働社会学」「社会階層論」では、前者は社会全体を俯瞰した視点で、後者は労働者の視点で労働問題を考察でき、一方の視点では捉えきれない問題の難しさを感じることができました。

積極的に意見を交わす学びによって有意義な議論ができるように

現代社会学科の学修では、多様な分野に触れ視野が広がっただけでなく、豊富なグループワークやディスカッションを通じて成長できる機会が多かったと感じています。もともと自分の意見を言うことに苦手意識はなかったのですが、まとめ役に徹してしまうために自分の考えを伝えるタイミングを逃してしまうことなどがしばしばありました。成蹊大学の授業では、学生同士と教員がお互いを受け入れ自由に発言できる雰囲気があり、その中で、不要な躊躇をせずに意見をはっきり伝える習慣が身についていきました。またお互いを尊重し合う中で、相手が話しやすい雰囲気をつくり、考えを引き出す力も磨かれたと感じています。バスケットボールの競技経験からチームワークは得意な方だと思っていましたが、皆の考えをまとめて一つのものをつくりあげるグループワークには、違った難しさがありました。そこでの試行錯誤を経て意見の違いを楽しめるようになり、チームで多面的に議論ができるようになったことも、学修での大きな成長だと思っています。

国内におけるバスケットボールの立ち位置を多角的に考察

卒業論文では、私の大好きなバスケットボールを発展させる方法を考察しています。バスケットボールは、誰もが知っているスポーツではありますが、野球やサッカーと比較すると、国民への浸透度やプロリーグの盛り上がりの面で劣っている現状があります。「バスケットボールを野球やサッカーと並ぶメジャースポーツに押し上げるにはどうしたらよいか」というのが、私の研究テーマの核です。実際にメジャースポーツとまでは言い切れない一方で、マイナースポーツであるわけでもない。ずっとそうした中途半端ともいえる立ち位置に居続けているところも興味をもった理由です。なお、卒業論文を進めるうえでは、2年次に受講した「スポーツ社会学」の知識が特に役立っています。球技に限らず器械体操なども含めてさまざまなスポーツと社会との関わりを考察した知見があったおかげで、バスケットボールの課題を多角的に検討できました。現状を調査し深く探究する経験を通じて考察力が磨かれたと感じています。

4年間で培った「聴く力」を銀行の現場でも活かしたい

グループワークやディスカッションで培った力は、就職活動でも活かすことができました。まとめ役を多く引き受けたおかげで、インターンシップの際に「みんなの意見を引き出してまとめてくれるのがよかった」と評価いただいたり、その場で考える機会が何度もあったおかげで、面接で想定外の質問があっても対応できたりなど、現代社会学科で学んできたからこそ力を発揮できたと感じる場面がたくさんありました。大学卒業後は、銀行で働くことが決まっています。金融機関を選んだのは、あらゆる業界の方がクライアントになる可能性があり、社会について大学で幅広く学んだ知見を活かせるのではと考えたからです。また4年間で身につけた「聴く力」も現場で役立つと考えています。窓口にいらっしゃるお客様は、「本当に困っていること」や「してほしいこと」を必ずしもストレートに伝えてくれるとは限りません。そこでは、お客様が話しやすい雰囲気をつくりながら、その言葉をしっかり受け止めるコミュニケーションが大切になります。お客様一人ひとりと向き合い、信頼関係を築いていける銀行員になることが目標です。

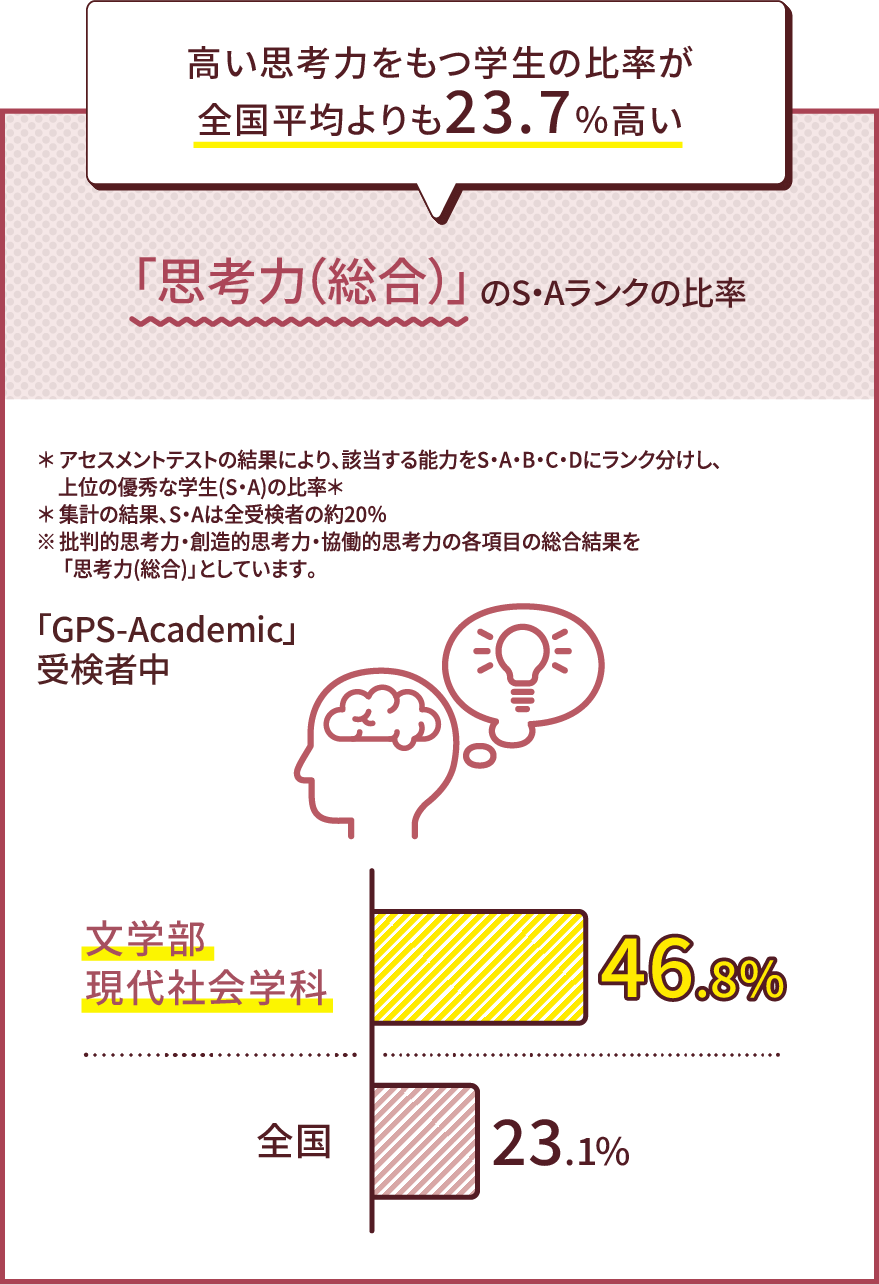

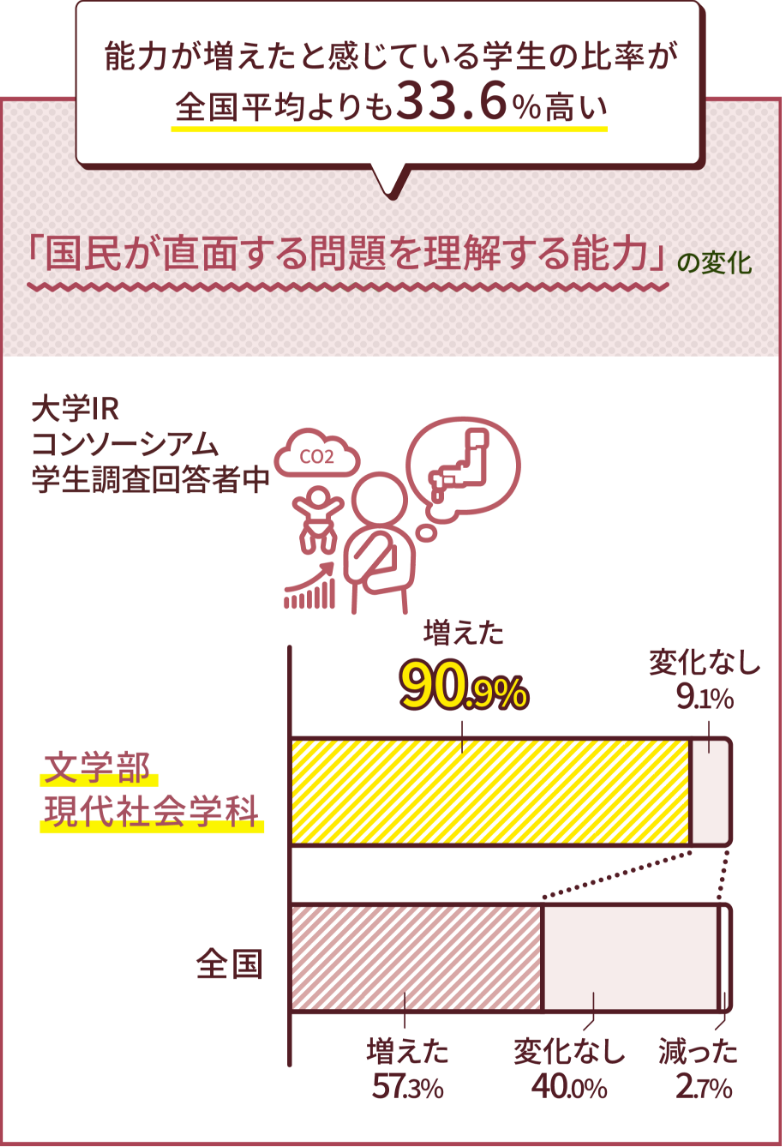

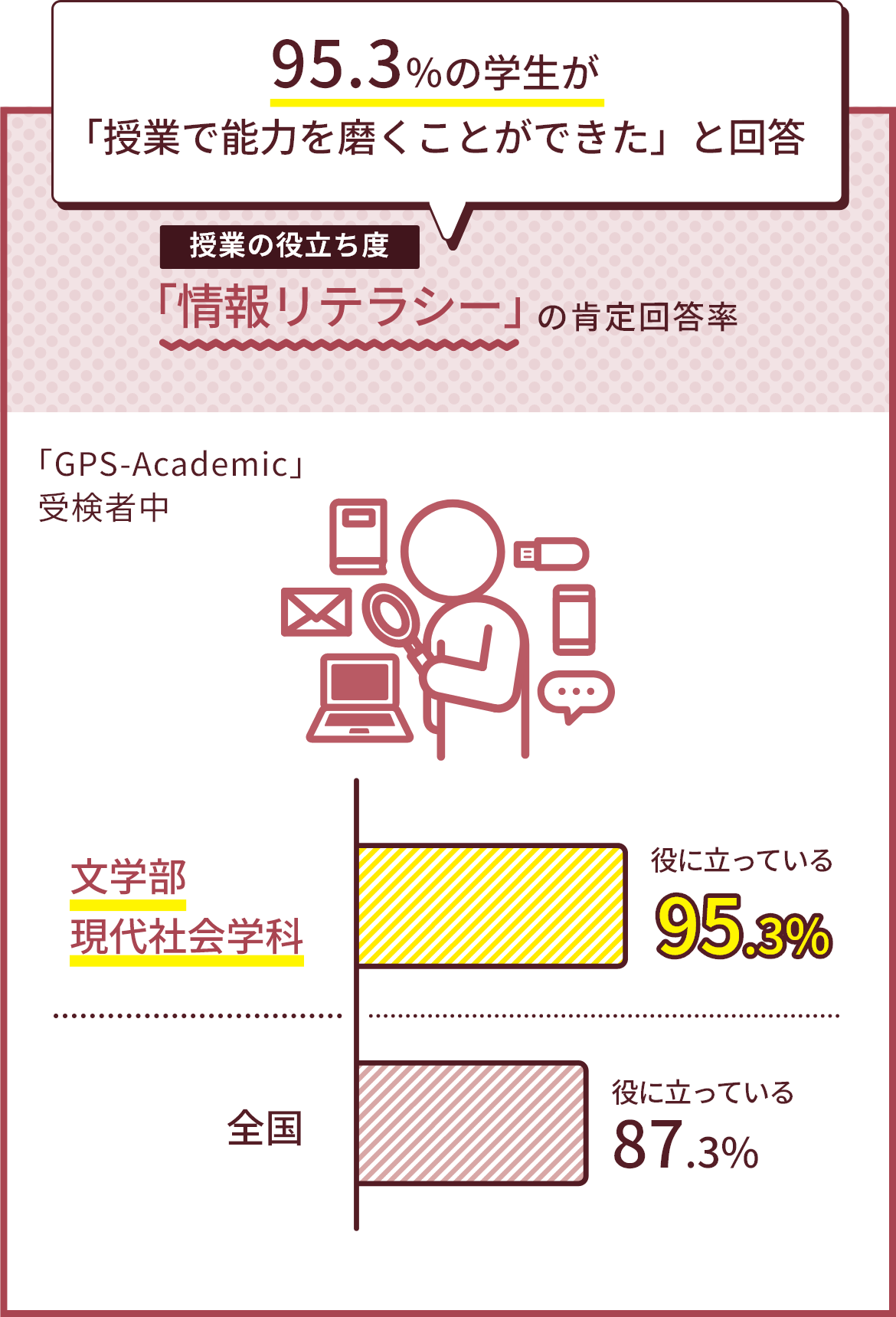

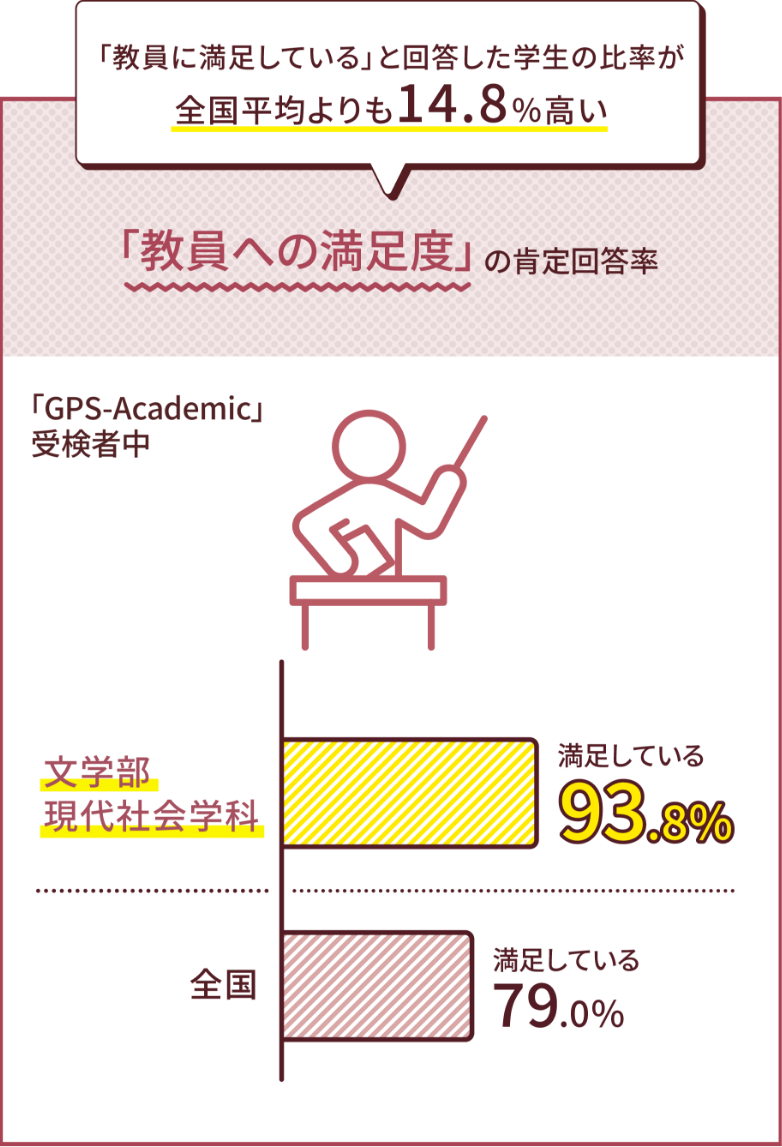

データで見る成長した力

※内容は取材当時のものです。