好奇心に身を任せ

妥協なく探究する学びが

成長につながった

文学部 国際文化学科 4年生(2024年度取材時)

2021年度入学

私立錦城高等学校出身

高校までにはなかった新しい視点で国際関係を見つめた

国際文化学科には、英語圏の国にとどまらず、世界のさまざまな地域に関する学びがあり、世界で起こっている事象を多面的に見つめる力を養うのに最適な環境だと思います。1年次で特に印象的だったのが、川村陶子先生の「国際文化論」。高校生までは、国際交流というと、最初に政府間で国交を築いてから国と国のつながりが生まれていくようなイメージをもっていたのですが、この授業では個人レベルでの文化的なつながりが国際交流に発展していく事例を知ることができ、それまで触れた経験がなかった視点に、大きな驚きを受けました。また異なる文化同士の接触によりそれぞれの文化に変化が起きる「文化触変」という理論に触れ、大学4年間を通じて自分のテーマを追究していくうえで、「絶対に活用したい」と強く思いました。

多様な視点に触れながら考察力が

磨かれた

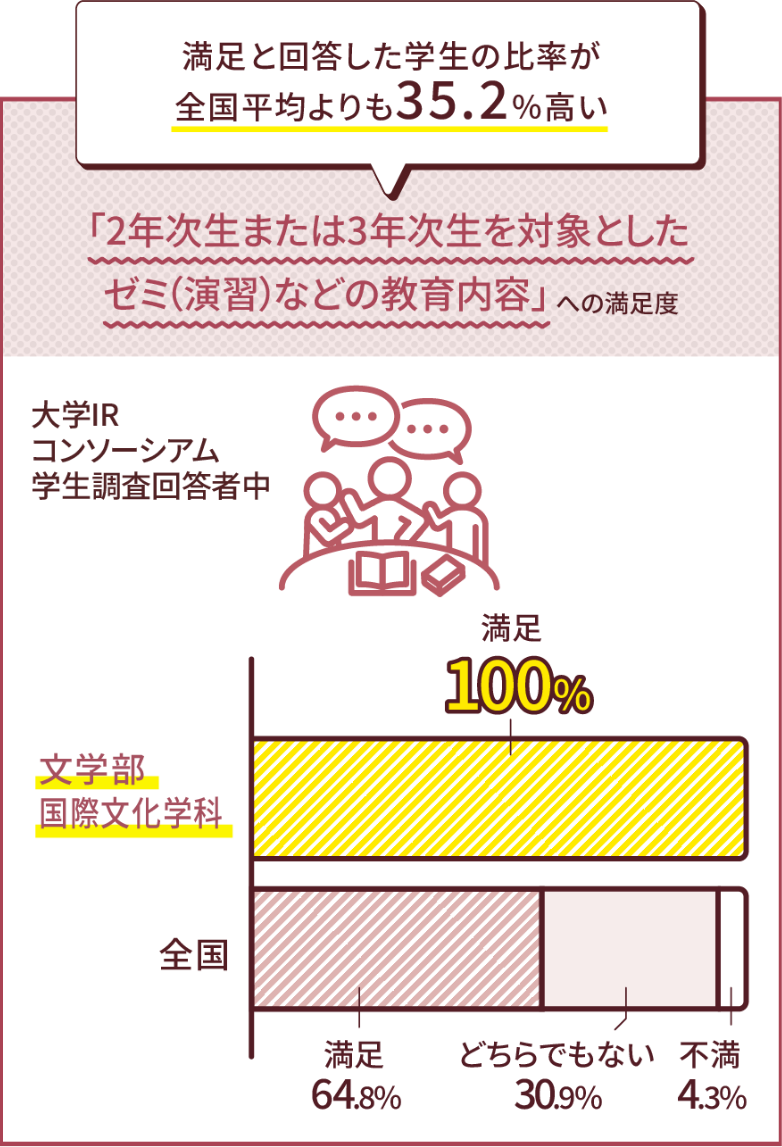

1年次の「国際文化論」のインパクトが強かったことから、3年次から川村先生のゼミに所属することに。個人での発表とグループでの発表の両方があるので、忙しさはありましたが、締め切りから逆算しタスクを整理して進めたことで計画する力が磨かれました。また、ゼミではディスカッションの機会が多くありました。もち回りで学生が個人の研究の中間報告をして、それについて他の学生がフィードバックしていくスタイルだったのですが、自分では気づけない視点に基づいたコメントが多くあったことで、研究内容をさらに練り上げられたと感じています。自分と異なる意見の中には、初めはそのまま受け入れるのが難しく感じるものもありますが、相手の視点に立って考えたり、意見の背景に注目したりすることで柔軟に捉えることができました。国際文化学科の専門科目には、演習科目のほかに、「国際関係科目」「文化人類学科目」「歴史・文化研究科目」という分野の異なる3つの科目群があり、それらを通じてさまざまな角度で、世界各地の社会や文化を学び、ゼミのディスカッションでは多様な意見に触れられました。そうした多面的な学びのある環境で、考察する力が大いに磨かれたと思います。

メンバーとの意識共有を大事に、グループワークをやり遂げる

グループでの研究は、3年次に通年で取り組み、12月に最終発表を行うというものでした。私たちのグループは、「文化触変」の理論を用い、渋谷における人の移動について考察しました。各々の考えをもっているメンバーで一つのものをまとめる難しさがあるうえに、最新の状況に関する文献が少ない渋谷を研究対象にしたことから、実地調査の負荷が増えてしまい、資料をまとめていくことは想像以上に大変でした。その中で意識したのは、打ち合わせを設定したり、クリアしたい目標と課題を途中で皆に共有したりと、チームでの活動が前進するよう働きかけること。グループワークは、2年次の授業でも経験していたのですが、そのときは、私が先走って進めてしまう状況になってしまい、他の人と足並みを揃えて協力することができませんでした。ゼミでは、メンバーとコミュニケーションをしっかり取りながら協力関係を築くことができ、反省を踏まえてチームで取り組む力が身についたと感じています。

文化的背景を踏まえてコーヒーと日本人の関わりを追究

私は卒業論文でコーヒーが普及した歴史的・文化的背景を分析することに取り組んでいます。1年次に履修した英語英米文学科の授業で、イギリスの紅茶文化について調べたことがあり、そこで「日本ではほとんど栽培されていないコーヒーが、これだけ日本人の生活に根づいているのはなぜだろう?」と疑問に思ったことがきっかけでした。また、コーヒーには、日本文化が色濃く反映されたマンガや和食のように、それ自体が人々を引きつける魅力をもち、人と人をつなぐ役割を果たせる「ソフトパワー」があると感じた点もこのテーマを選んだ理由です。川村先生のゼミでは、テーマを設定するうえで、「国際文化論」のトピックに関わる内容であれば、学生が興味関心のあるテーマを自由に追究できます。「楽しむ気持ち」を常にもちながら、読み手にとってのわかりやすさや納得感にこだわり、先行研究にはない独自の視点を少しでも多く盛り込んでいければと考えています。

本当にお客さまのためになる

オフィスインテリアを提案したい

卒業後は、オフィス家具メーカーで働く予定です。私が成蹊大学を選んだ理由の一つに図書館が魅力的だったことがあるのですが、何かに取り組むときの「空間」はとても大切で、「モチベーション」にも大きく影響すると考えています。「社員がワクワクして働けるようなオフィス環境をつくれたら、社員のモチベーションが上がり、それが仕事の生産性にもつながるはず」と感じたことが、今の会社を選んだ理由です。成蹊大学の4年間ではさまざまな刺激を受けながら考察力が磨かれました。入社後は、お客さまの声にしっかり耳を傾けながら、最良のオフィスインテリアの在り方を多角的に考察し、本当にお客さまのためになる提案をしていければと考えています。

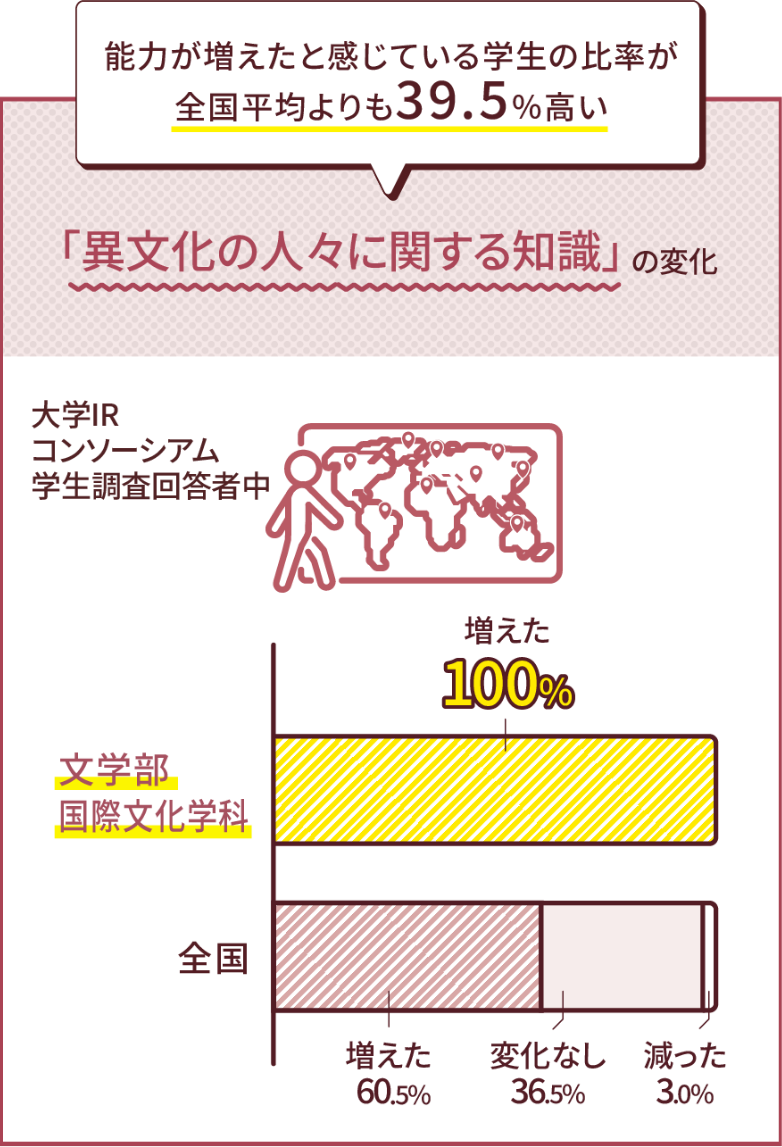

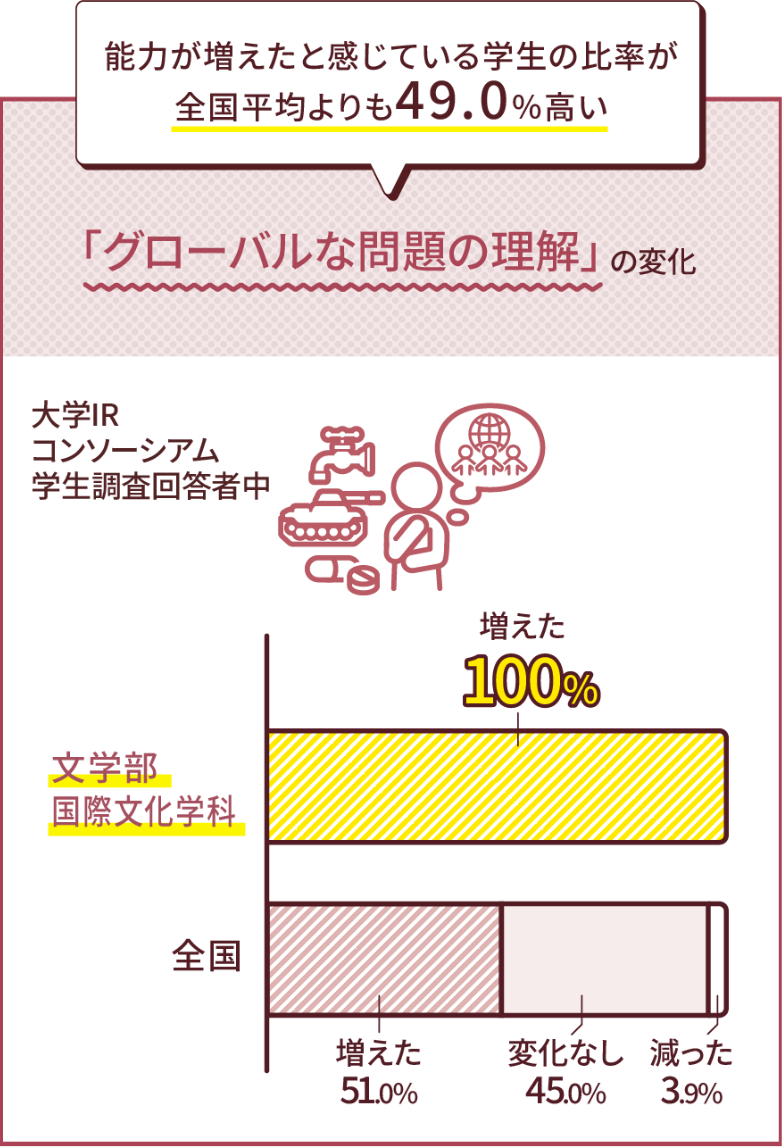

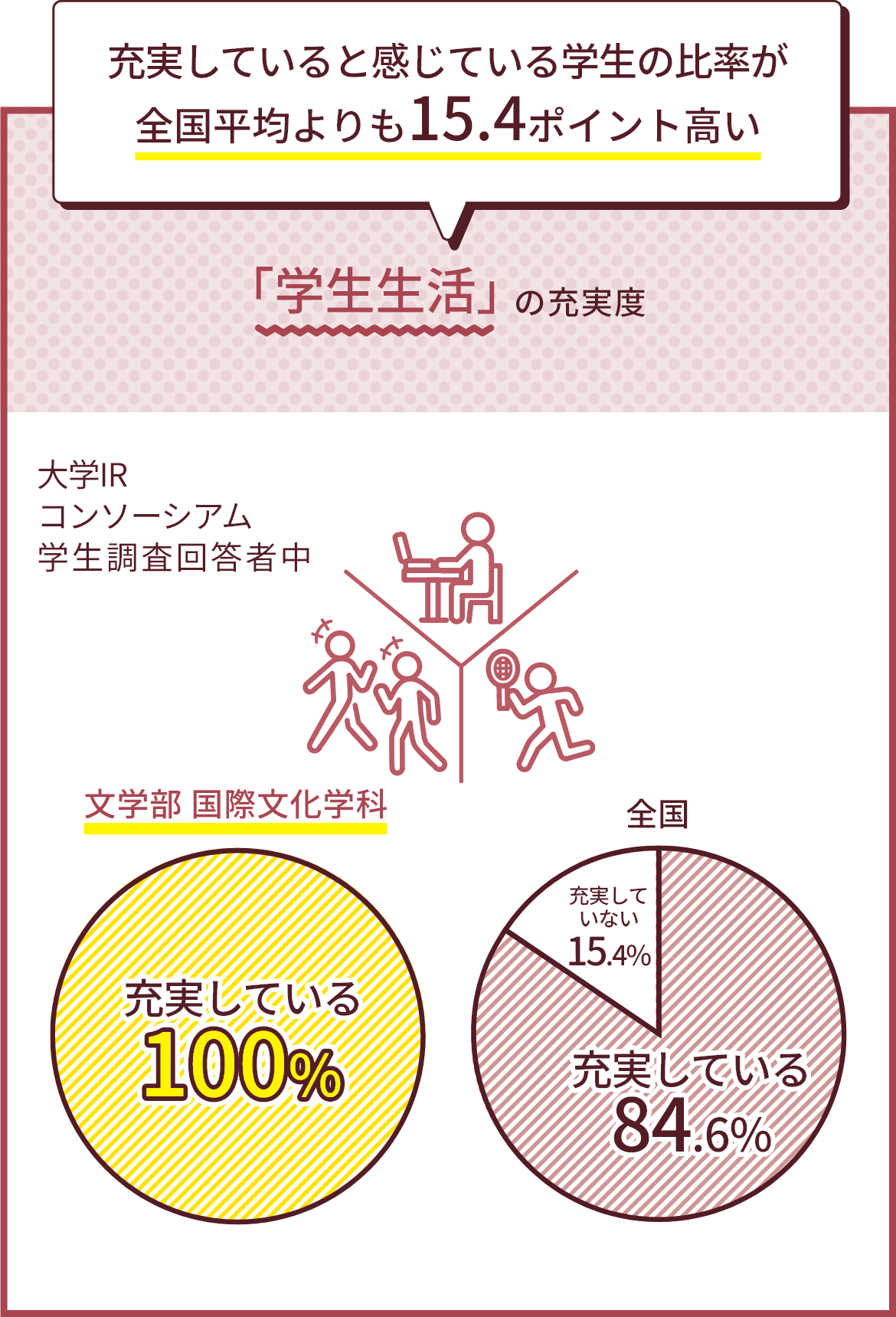

データで見る成長した力

※内容は取材当時のものです。