ものごとを計画的に進める力分析し問いを立てる力が

文学部の学びで身についた

文学部 日本文学科 4年生(2024年度取材時)

2021年度入学

千葉県立松戸国際高等学校

出身

日本語に関わる分野を広く学べるカリキュラムに魅力を感じ入学

高校時代は特に英語の学習に力を入れていたのですが、日本語教員の方が書いたある著書をきっかけに、「普段から自分が使っている日本語がどのような言語なのか深く知りたい」と思うようになり、日本語を学べる学部を志望しました。成蹊大学文学部日本文学科を選んだ決め手は、古典から近現代までの文学と日本語学を学べること。自分の一番関心のある分野を追究しながら、もともと好きだった国語を広く学べるカリキュラムを見て、ここならば私にとって理想的な学びが実現できると感じました。当時は将来の進路として国語の教員と学校図書館司書教諭も視野に入れていたため、その免許・資格の取得に対応していることもポイントでした。

思考を巡らせて書く学び方が「問いを立てる力」を育んだ

入学すると高校まではあまり経験のなかったレポートを作成する機会が増えました。授業で学んだ内容と自分の考えをまとめるリアクションペーパーか、レポートのいずれかがほとんどの科目で課されるため、最初は量をこなすだけでも大変でしたし、慣れない「自分の考えを文章化する」という作業自体にも苦戦しました。それでも、1年次から「日本語・日本文学入門」という授業で、根拠の示し方といった学術的文章におけるルールや、わかりやすく伝える表現方法などを学び、それらを他の授業で実践していく中で徐々に感覚をつかむことができました。またリアクションペーパーは、授業での評価の対象になるだけでなく、内容がよければ先生に授業で取り上げてもらえるので、それをめざし、高い精度で提出することに力を入れていました。特に工夫をしたのは、メモの取り方。先生の話の重要な部分をもらさず書くとともに、内容に対する自分の考えをペンの色を変えて加えるようにしていました。終始リアクションペーパーの「ネタ」にアンテナを立て、思考を巡らせながらメモをとったことで、ものごとに問いを立てる力が磨かれたと感じています。

3つのゼミの発表を計画的にやり遂げた

日本文学科では、2年次に「古典文学」「近現代文学」「日本語学」という3つの分野のゼミをすべて経験し、3年次からどの分野で専門的な研究を行うかを選択します。それぞれのゼミで前期と後期に発表があると、年間で6回発表を行うことになり、忙しさは3・4年次以上。各課題提出にきちんと間に合うようにスケジュールを設計して日々の学修を進めなければならないので、計画力は大いに磨かれました。また、私は「他の学生からたくさん質問をしてもらえる発表」を常にめざしていました。伝わりやすい内容で関心をもってもらいたいという思いもありましたが、それ以上に成果物をよりよくしたいという思いがありました。発表の時点ではおそらく私が提示する内容は完璧ではありません。たくさんの人の目に触れ、客観的な意見から内容をさらに検討する。学術発表の精度は、そうしたプロセスを経てこそ磨かれます。このような意識で取り組んだ結果、わかりやすくまとめ表現するプレゼンテーション能力も身につけられました。

社会学の視点でも「日本語」を追究

3年次から専門的に追究していく分野として私が選んだのは日本語学。既存の作品を取り上げて深めるよりも、自分で新しいテーマを探してきて探究する方が私には合っていると思い、岡部嘉幸先生のゼミで、アニメ作品のアイテムの命名をテーマに掲げ卒業論文に取り組んでいます。私は科目履修においても、関心のある日本語学に関わる授業が多かったのですが、それに加え、社会学にも興味があったことから現代社会学科の授業もいくつか取りました。特に関心を引かれたのは、メディア・広告に関する授業。広告の文章は、わかりやすく端的に表すことが重視され、さらに人の興味を引きつけるキャッチーさが求められます。そこでどのような日本語表現が使われているかを社会学的な視点で分析した経験は、私が専門とする日本語学の研究で活かされましたし、オノマトペなどの表現に関する知見は、卒業論文でも参考になりました。

ゼミで培った計画力が、採用試験でのアピールに

卒業後は、IT系の企業でSEとして勤務することが決まっています。一見、大学での専門とは関わりが薄いように見えますが、一つのことを深く検討するという点では、日本文学科での学びと共通します。SEの仕事はプロジェクトごとに納期があって、そこから逆算して計画的に進めることが必要です。2年次に3つのゼミでの発表をやりとげた経験も、採用試験で計画力のアピールになりました。また就職活動は短い時間で自分を最大限にアピールする必要があります。ゼミで培ったわかりやすく説明する力も、就職活動では大いに活きました。これらの力を活かし、プロジェクトの円滑な進行に貢献できればと考えています。

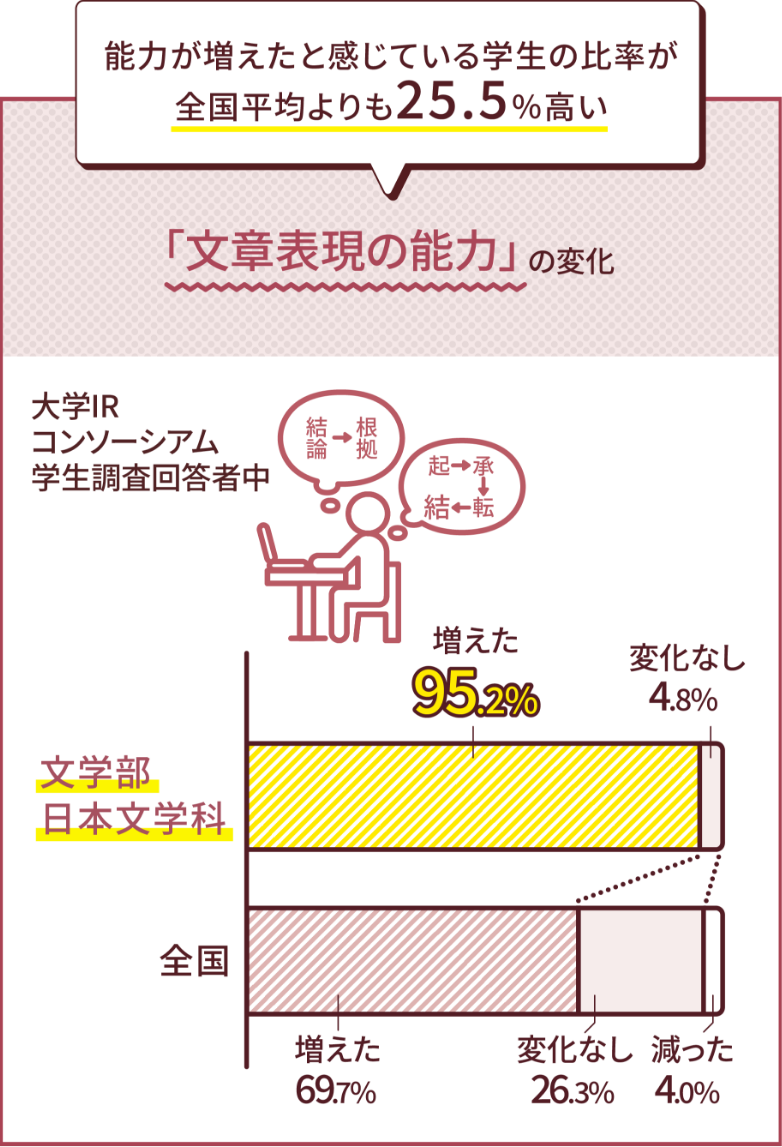

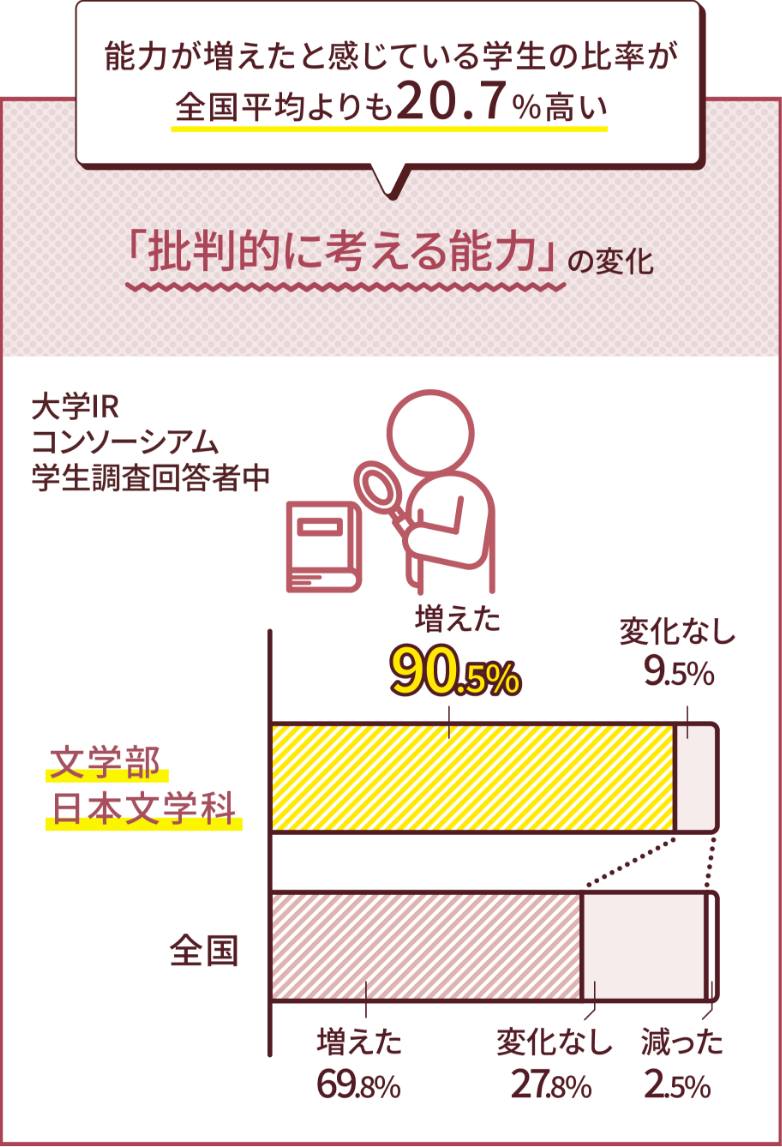

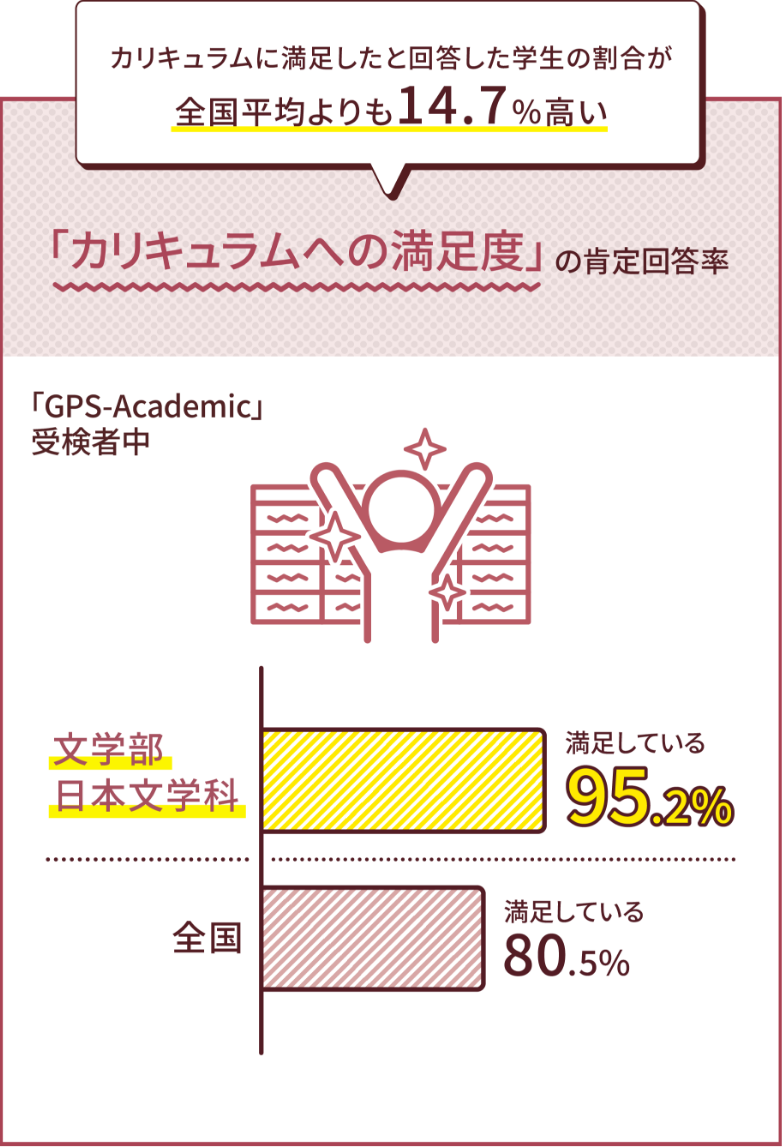

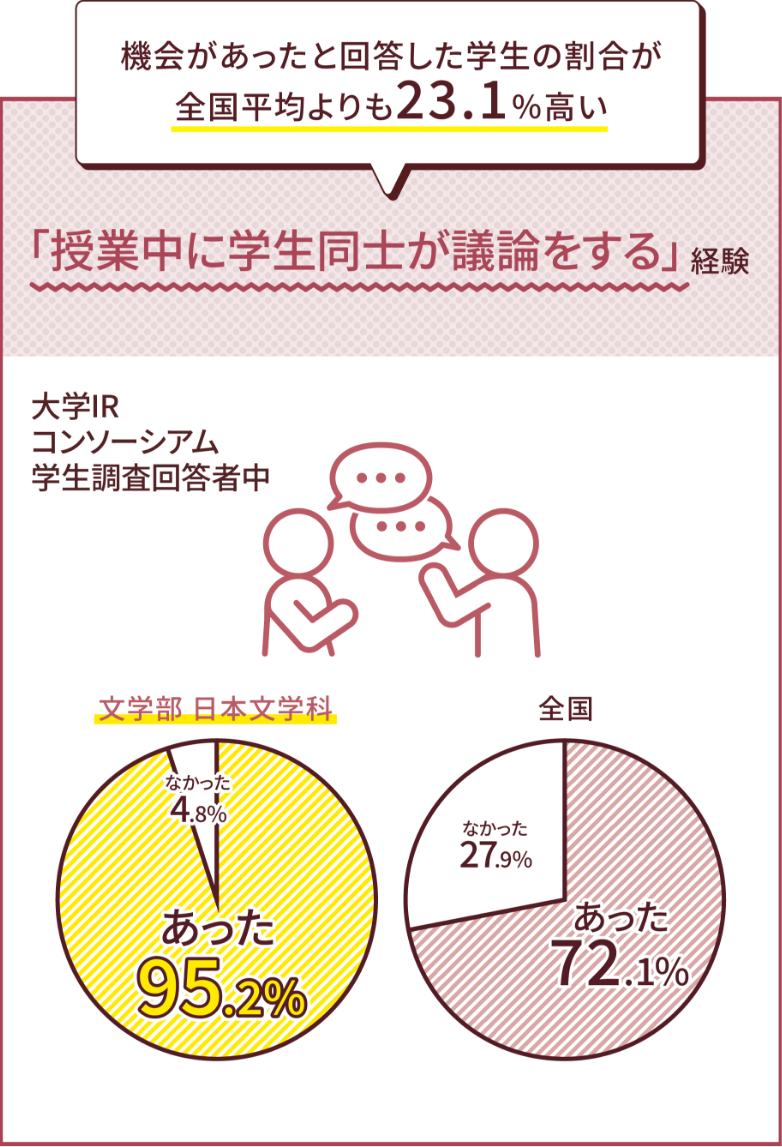

データで見る成長した力

※内容は取材当時のものです。