発表し対話する密度の濃い学びが、

積極性を磨き、視野を広げる

原動力になった

法学部 政治学科 4年生(2024年度取材時)

2021年度入学

私立成蹊高等学校出身

政治学科ならバランス感覚を養えると

考えた

同じキャンパス内にある成蹊高校に通っていたので、大学に入学する前から欅祭(学園祭)などで、成蹊大生の先輩と交流する機会がありました。成蹊の名は、「桃や李(すもも)は何も言わないが、果実を求めて人が集い、その樹木の下に蹊(こみち・小道)ができる」という意味の「桃李不言 下自成蹊」に由来しますが、私が出会った先輩たちも、決して何かを鼻にかけることなく、話しやすい雰囲気をつくって私たちに親身に接してくださいました。私もそのような人で在りたいと思ったことが、成蹊大学を選んだ大きな理由です。政治学科は、「バランス感覚を身につけたい」という思いがあり選びました。ものごとを正しく見るには、偏った考えをもつのではなく、さまざまな観点で検討する必要があります。私たちの生活のあらゆる領域に関わる政治学を学べば、学修を通じ、社会での立場によって異なる多様な視点を知ることができ、理想とする姿に近づけるのではないかと考えました。国内の政治だけでなく、海外の政治について学べることも魅力でした。

ディスカッションとプレゼンテーションの

機会が充実

大学に入学すると、1年次からゼミをはじめとした少人数の授業で、高校と比べてディスカッションやプレゼンテーションをする機会がたくさんありました。最初は、人前で話すこと自体に慣れておらず緊張していたうえに、大学で初めて学ぶ専門的なテーマに知識が追いつかず、なかなかうまく対応できませんでした。経験を重ねる過程で私が意識したのは、相手と意見が対立したときに、意見をじっくり聴くこと。自分と異なる意見をもつ相手に単に正面から自分の意見をぶつけるだけでは、議論を深められません。異なる意見の中に共通点や類似点を探したり、意見の背景となっている考えに注目したりして、話を引き出す。よく聴く意識をもって臨むうちに、論点を頭の中で整理できるようになり、自分の意見を伝えるときのプレゼンテーション能力向上にもつながったと感じています。また成功体験が自信になり、積極的な態度を身につけることもできました。

幅広い学びが新しい気づきや興味を生み出した

科目履修については、できるだけ特定の分野に偏らないことを意識していました。法律、経済、国際比較、心理、ジェンダーなど、副専攻も含めて政治以外の分野の授業も受講するようにしました。幅広く学ぶ中で、異なる分野間でのつながりや共通点に気づく機会も多く、知識が線となってつながっていく実感がありました。例えば選挙で候補者や政党を選ぶ際、私たちは何らかのバイアスの影響を受けてしまいますが、それは人の感情が大きく影響する経済の動向や消費者の購買行動でも同様の見方ができます。また、変化の著しい時代で、歴史や名著を学ぶ大切さを感じることもできました。1年次に受講した「社会科学方法論」で触れたマックス・ウェーバーの『仕事としての学問 仕事としての政治』では、あるべき政治家の資質として、責任感や情熱、目測能力などが示されていますが、それらは不変的に重要で、現代のリーダーに応用できる点が大いにあると感じました。3年次の春休みにマレーシアで短期留学をしたのですが、その動機は、国内政治と国際政治の両方を学び、「グローバル人材として成長したい」という意識が芽生えたことに依ります。幅広く学んだことで、新しい興味や気づきを連鎖的に得られたのは、政治学科で学んだ大きな成果だと考えています。

班長に立候補し、さらに成長

2・3年次に西村美香先生のゼミに所属し、卒業論文に代わる最終レポートの作成に取り組みました。ゼミでは4、5人に分かれて行うグループワークがあったのですが、1年次のゼミを通じて、人前で話したり、意見をまとめたりすることに徐々に自信をつけていた私は、さらに成長できるチャンスと考えて班長に立候補しました。グループで課題を進めるには、計画を立てたうえで役割を分担し、一人ひとりが期日を守ってタスクを進め、定期的に集まって進捗確認をする必要があります。ただ、考えや取り組む姿勢は個人で異なりますし、メンバーの予定がなかなか合わないことも多く、まとめていくのは想像以上に大変でした。それでも個々の役割の明確化や全員で目線を合わせることを意識して取り組んだ結果、徐々によいチームになっていった実感があります。発表の1週間前に自信をもって提出した資料に先生から指摘を受け、わずか数日間で120ページに及ぶ大幅修正に臨んだことがあったのですが、「絶対にやり遂げる」という目標を共有しつつお互いを鼓舞し合い、最終的には高い評価をいただくことができました。

学生時代の意欲的な姿勢を社会でも実践したい

最終レポートのテーマは、「長時間労働とITの活用」。西村先生のゼミではさまざまな社会問題を取り上げ、解決策を検討したのですが、その解決手段としてITの活用を検討するケースが多くあり、自然とその活用に関心をもつようになりました。それをきっかけにITを使ったボランティアにも参加。聴覚障害のある学生のとなりで一緒に講義を聴き、音声を言語化するアプリを使って板書するのをサポートするというもので、そこでもITが確かに人の役に立つことを実感できました。

成蹊大学では、1年次のゼミで積極性を磨き、海外留学、ゼミでの班長への立候補、ボランティアなど、さまざまな挑戦をしました。卒業後は、ITを活用してさまざまな社会課題に取り組む会社で働くことが決まっています。幅広い学びの中で培った問題を多面的に見る姿勢と積極性を活かし、社会の中で問題に直面している人の助けになる仕事を実現したいと考えています。

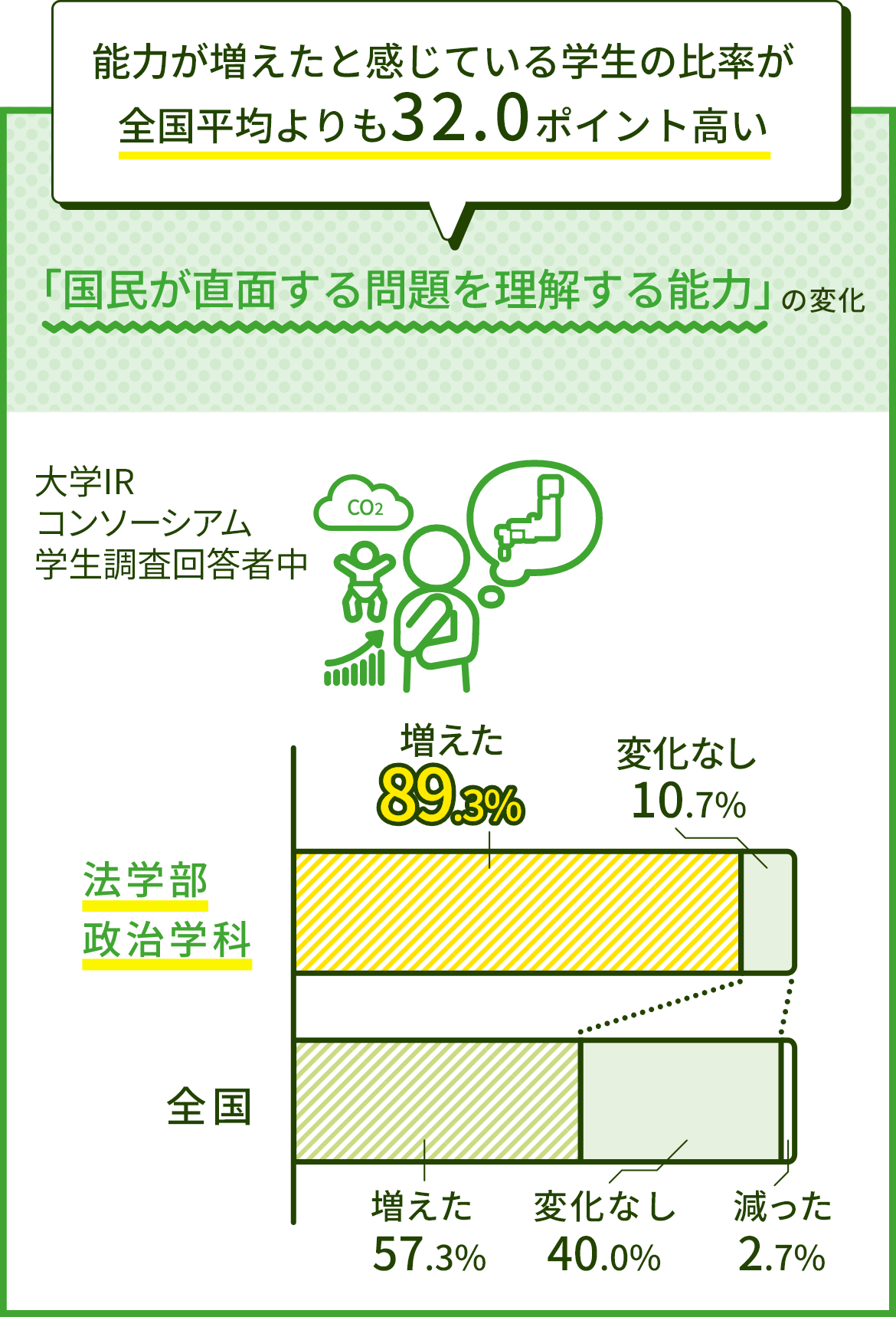

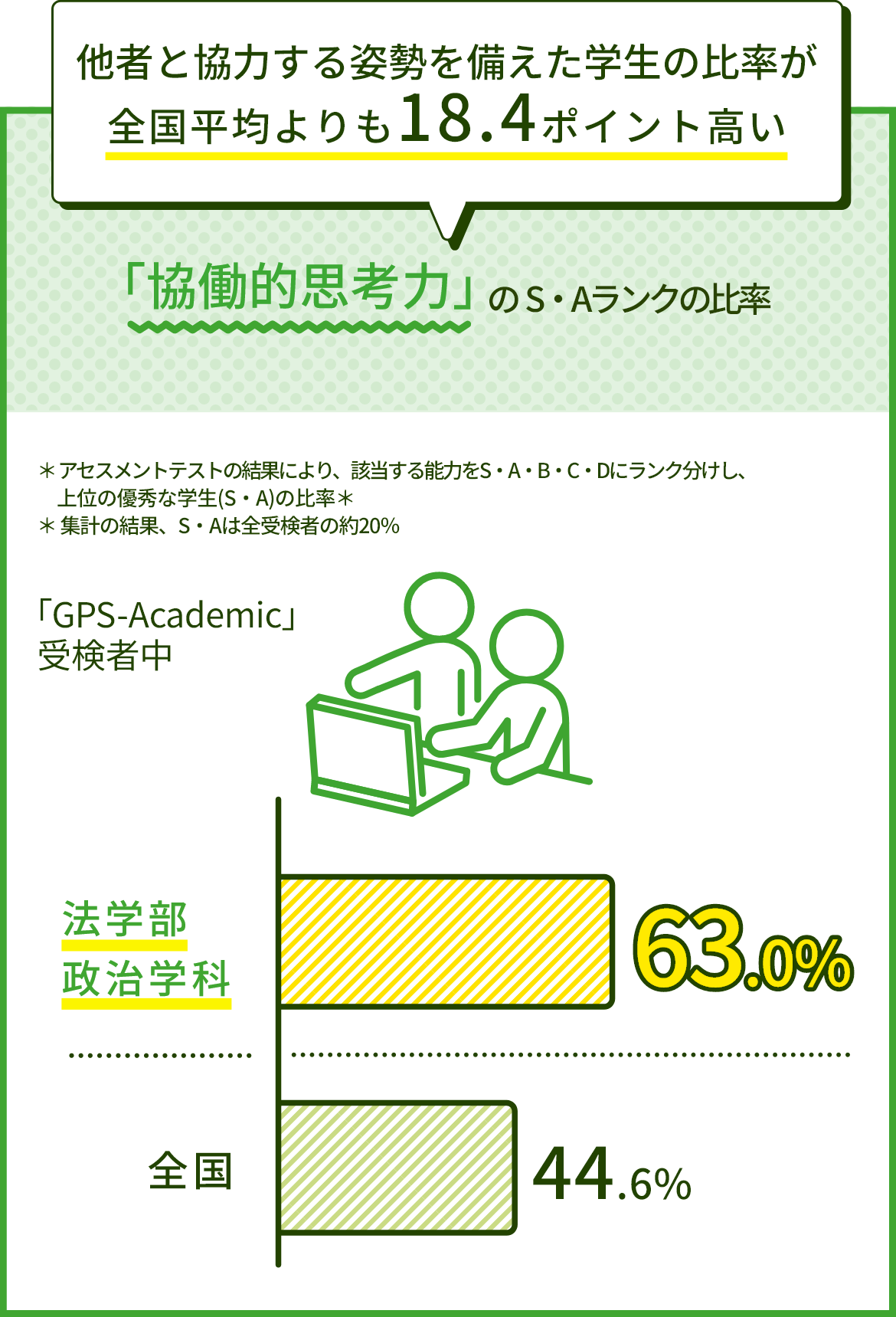

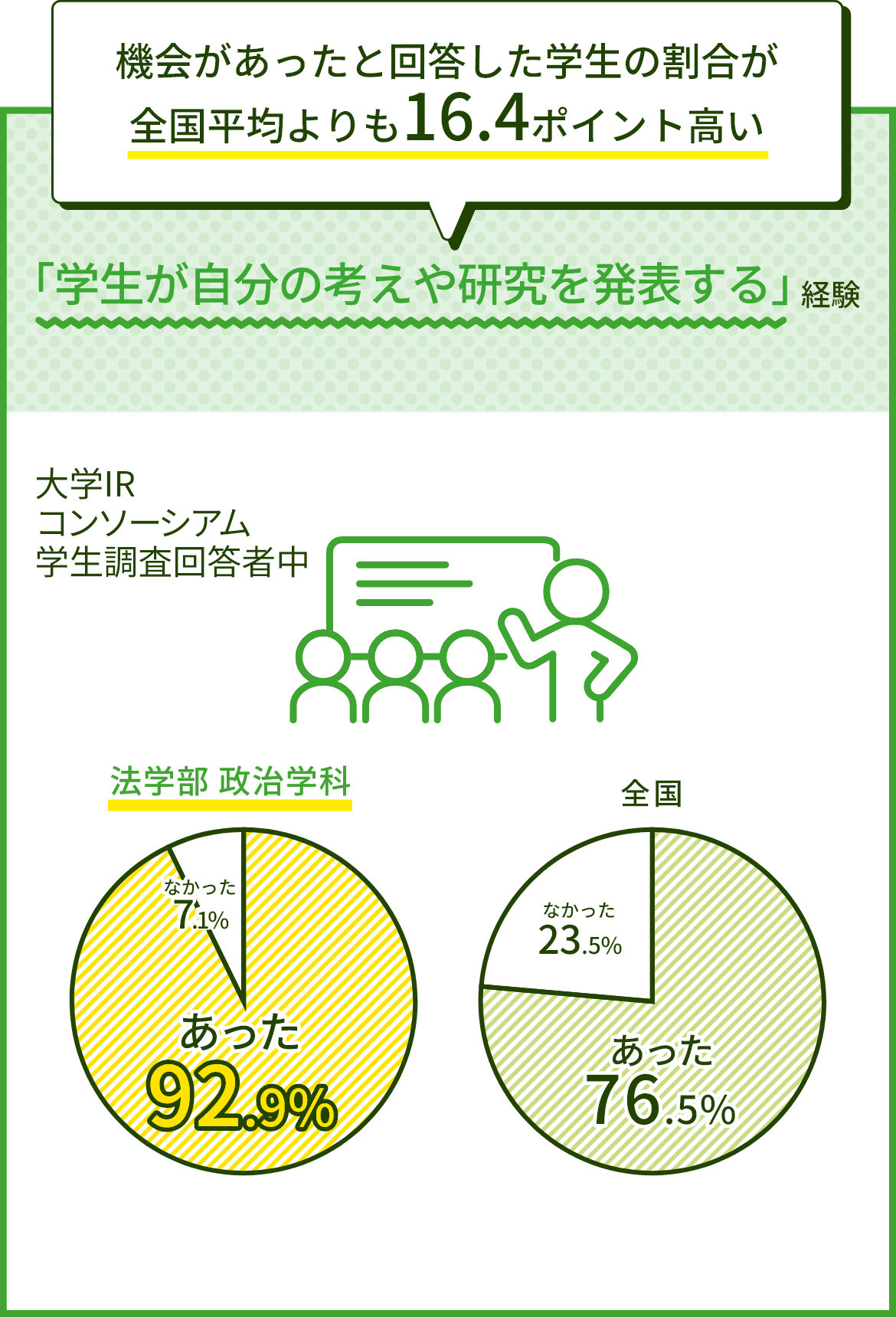

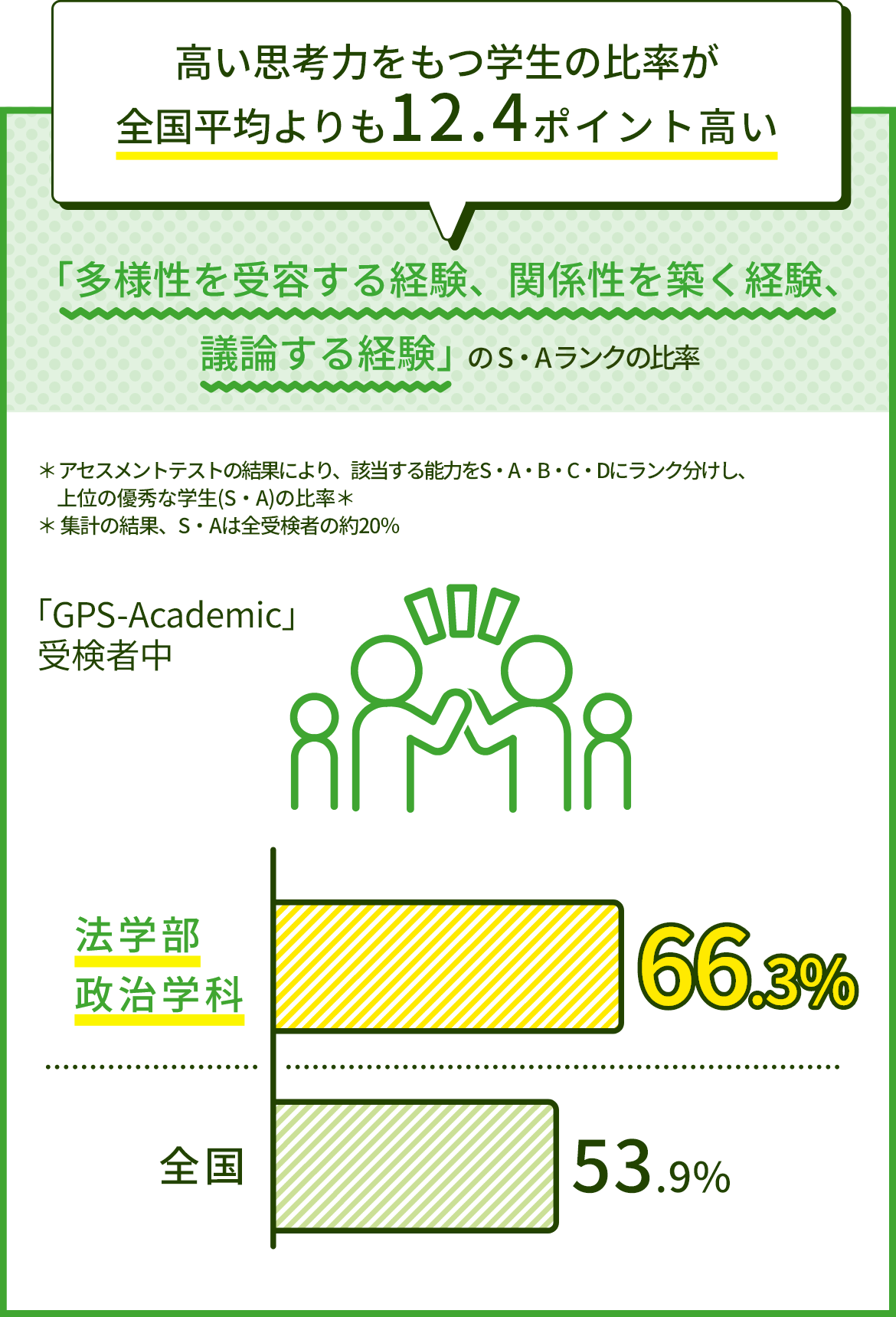

データで見る成長した力

※内容は取材当時のものです。