■公開日

2022年12月1日(木)~2023年2月28日(火)

■会場

オンライン

■主催

成蹊大学アジア太平洋研究センター

■登録者数

189名

■PV数

858回

■出演者(敬称略)

報告者

張 勇祥:日本経済新聞社金融・市場ユニット次長、前上海支局長

アレクサンダー・ブフ:ビクトリア大学ウェリントン校准教授

ティムール・ダダバエフ:筑波大学人文社会系教授

モデレータ

永野 護:成蹊大学経済学部教授

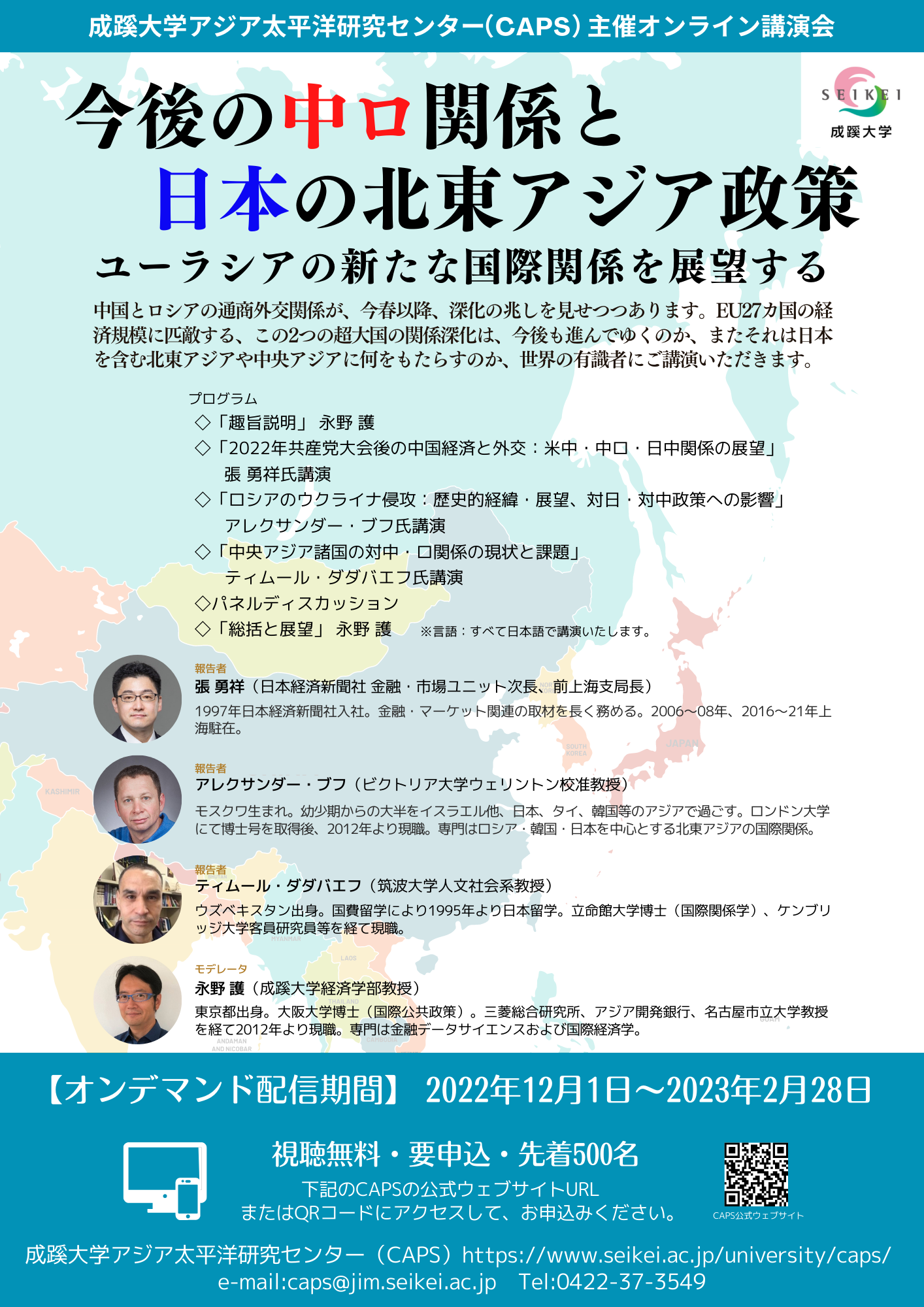

成蹊大学アジア太平洋研究センター(CAPS)の企画の本オンライン講演会は、2022年12月1日から2023年2月28日までオンラインで配信されました。成蹊大学経済学部の永野護教授がモデレータを務め、日本経済新聞社の張勇祥氏、ヴィクトリア大学ウェリントン校(ニュージーランド)のアレクサンダー・ブフ准教授、筑波大学人文社会系のティムール・ダダバエフ教授の3名にご講演いただきました。

国際社会で存在感を高めている中国とロシアの関係深化は今後どのような途を辿るのか、そして日本を含む東アジアや中央アジアに何をもたらすのか。このような問題意識を共有して、張氏からは中国と米国・ロシア・日本との関係の現状と展望について、ブフ准教授からはロシアのウクライナ侵攻の歴史的経緯と展望について、ダダバエフ教授からは中央アジア地域の中ロ関係についてご講演いただきました。各報告が日米中ロの関係やウクライナ戦争の影響について分析し、多角的な論点が提示されました。

ウクライナ戦争をめぐるロシアと欧米の対立、米中の競合関係、通商外交関係を深めつつも距離を保つ中国とロシア、どの大国にも与しようとしない中央アジア諸国といった、白黒で判別できない微妙な関係が国際政治で展開されていることを再認識させられました。複合的な視点で情勢を把握し、日本にできる役割は何かを考えるきっかけになりました。

(CAPSポスト・ドクター 波照間 陽)

記事掲載『CAPS Newsletter No.159』予定

(下段左)ブフ准教授 (下段右)張次長