2月22日(金)、建設中の新11号館で福島県産木材を利用した施工体験会が開催され、本学の学生と江川学園長が参加しました。

新11号館は構造材や内装材に木を採用したハイブリッド建築です。

当日は、実施設計および施工を請け負う株式会社竹中工務店と、今回対象となる箇所の施工を担当する株式会社エスケーワイの皆様のご協力のもと、学生たちは新11号館の天井に利用する木材の加工を実施。木材の切断から塗装までを体験しました。

詳細はこちら

新棟建築事業では、環境(ゼロエネ・脱炭素)社会に配慮するなどのSDGsの達成に向けてさまざまな取組みを行っています。

新棟の建築を通して、小学校から中学・高等学校、大学までが連携して学園ぐるみで持続可能な開発のための活動や教育(ESD)を推進しています。

2月22日(金)、建設中の新11号館で福島県産木材を利用した施工体験会が開催され、本学の学生と江川学園長が参加しました。

新11号館は構造材や内装材に木を採用したハイブリッド建築です。

当日は、実施設計および施工を請け負う株式会社竹中工務店と、今回対象となる箇所の施工を担当する株式会社エスケーワイの皆様のご協力のもと、学生たちは新11号館の天井に利用する木材の加工を実施。木材の切断から塗装までを体験しました。

詳細はこちら

CLOSE

11月30日、成蹊教養カリキュラム「環境科学トピックス(環境保全と住環境の現在・未来)」(担当:藤原 均教授)の授業の一環で、学生たちが建設中の大学新11号館を訪れ、実施設計および施工を請け負う株式会社竹中工務店による特別授業を受けました。

特別授業では、大学新11号館の設計コンセプトおよび建物の特徴について、総合建設業の業務全般から同社の社会的な取り組みなどについて、分かりやすく解説していただきました。

その後、学生たちはグループに分かれて「SDGsを探しに行こう」と題したグループワークを行い、実際の建設現場でSDGsの要素を見つけていきました。

詳細はこちら

CLOSE

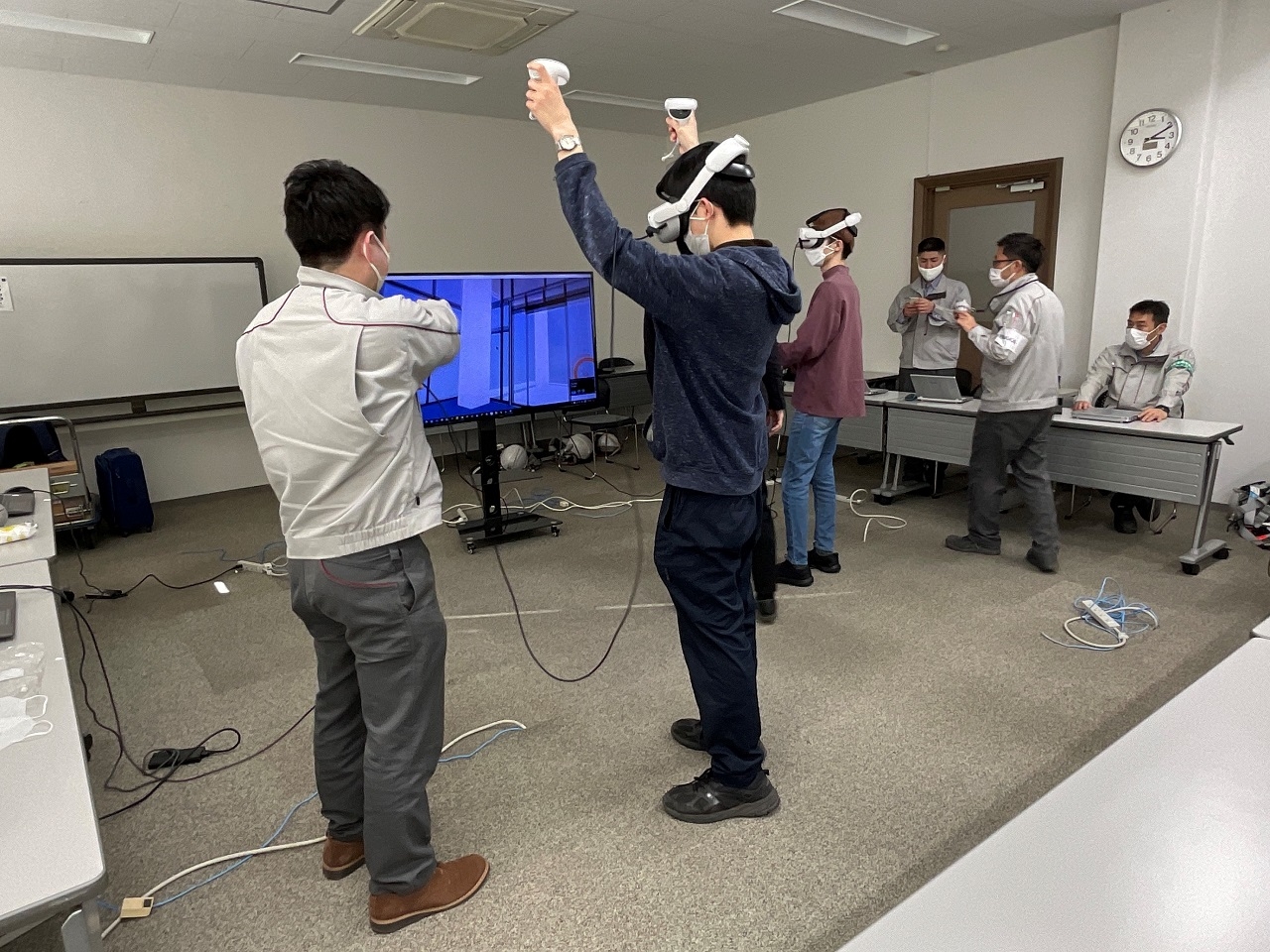

見学前説明では大学生がヘッドセットを装着し、コントローラーを自ら操作して新11号館の3Dモデルの中を散策するVR(Virtual Reality)を体感したり、3Dで設計図をつくるBIM(Building Information Modeling)について説明を受けるなど、先端デジタル技術を用いた新しい建築技術に触れました。躯体工事の現場では質疑が交わされるなど新棟への理解が深まる見学会となりました。

CLOSE

小学生から大学生まで、37人が参加して「フォレストワークショップ 二俣尾・武蔵野市民の森」を開催しました。インストラクターの指導のもと、ロープを引いて伐倒作業を体験するとともに、武蔵野市の取組みや大学新11号館プロジェクトの紹介を通して、森とまちのつながりを学びました。伐倒した木は新棟の内装材などに活用する予定です。

CLOSE

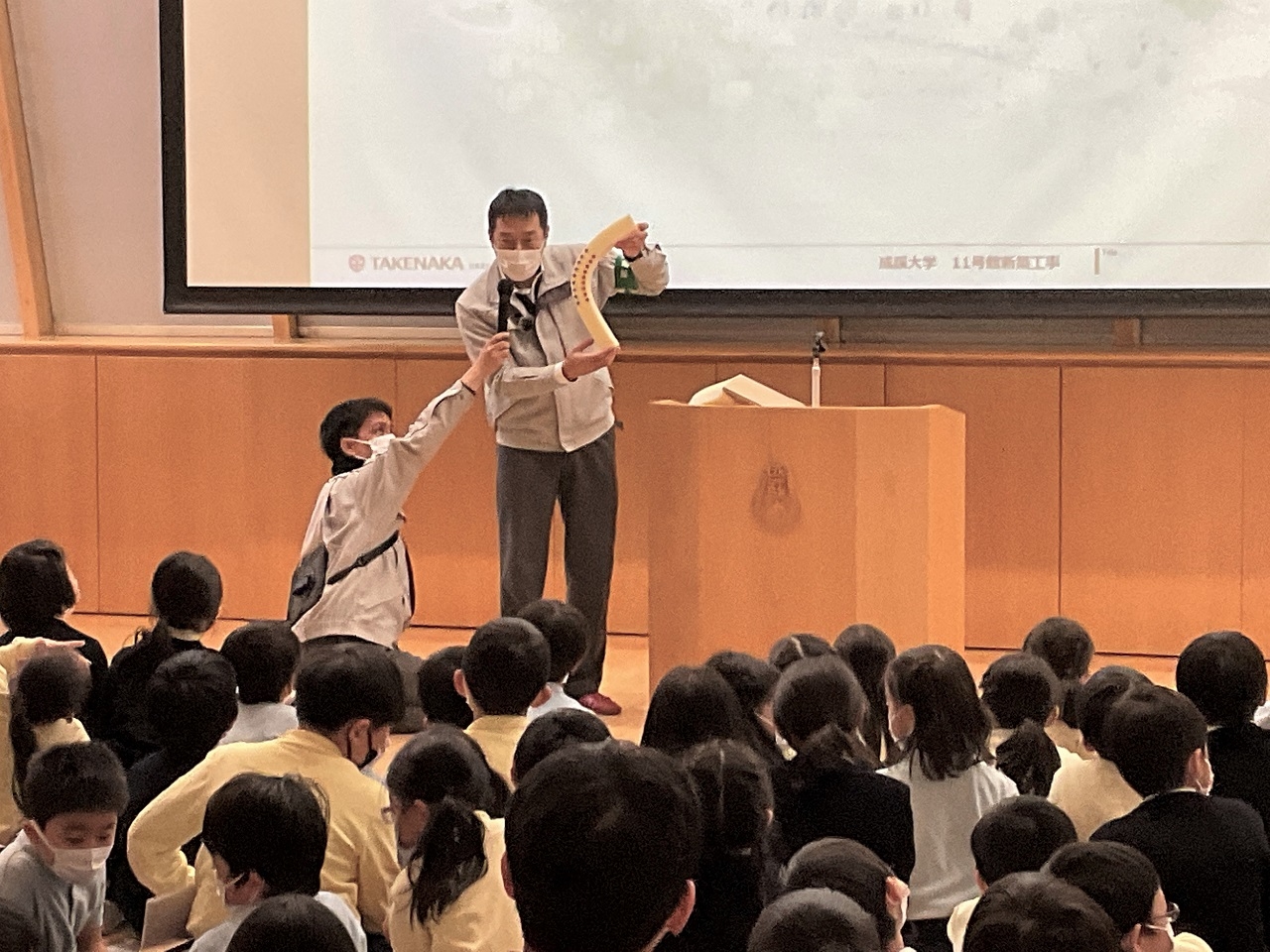

小学校2年生がこみち科の授業「はたらく人」で株式会社竹中工務店の作業所長や作業所員からお話しを伺いました。新11号館の概要、建設会社の仕事、現場監督や作業所員の仕事や装備、建物の構造などについて、動画・クイズ・実演を織り交ぜた和気あいあいとした雰囲気で、授業後も活発な質問が続きました。

CLOSE

ワークショップ①を経て、慶應義塾大学・小林博人研究室により制作された桃型の家具。この壁から切り出された椅子を参加児童たちが自ら組み立てたり、フェルト製の「居場所づくり用壁」をはめ込んだりすることで、それぞれ「大好きな居場所」ができたようです。

CLOSE

このワークショップは、株式会社竹中工務店と慶応義塾大学の小林博人研究室の共催で、小林教授発案の「べニアハウス」を用いて小学2年生が居場所づくりを行うものです。この日は、小林教授「自分の居場所づくり」、株式会社竹中工務店「建物をつくるって面白い」の説明の後、参加児童が「自分の好きな場所」の紹介をしました。12月にべニアハウスを組み立てます。

べニアハウスについて詳しくはこちら

CLOSE

小学6年生がヘルメットと作業着を装着し、掘削工事現場を見学しました。掘削作業の解説・質疑応答のほか、実際のショベルカーの動きを見て答え合わせをするクイズや、ショベルカーに乗っての記念撮影もあり、楽しい見学会となりました。

CLOSE

小学校こみち科の授業で工事現場の仮囲いを利用して壁画アートを制作しました。卒業記念作品として6年生全員により校歌や成蹊学園のマスコットキャラクターのピーチくんが活き活きと描かれました。

CLOSE