成蹊大学美術部がコピス吉祥寺のリサイクル紙袋をデザインしました

吉祥寺の商業施設「コピス吉祥寺」で、リサイクル紙袋を設置中です。

これは、マイバッグを忘れた来館者が、店舗から出た不要な紙袋を自由に使うことができるサステナブルな取り組みです。

この紙袋に貼られるシールのイラストを、成蹊大学美術部がデザインしました!

お近くにお出かけの際は、ぜひご覧ください。

【リサイクル紙袋の設置】

期間:~10月31日(金)

場所:コピス吉祥寺

A館3Fエスカレーター前

A館5Fエレベーター前

B館1Fインフォメーション前

B館1Fエスカレーター前

【イラストを制作した学生へのインタビュー】

・作品A 櫻井さん

Qコピス吉祥寺さんにイラストを提供すると聞いて、どんな気持ちでしたか?

Aいつも利用させていただいているので、イラストという形で関わることができて嬉しく思いました。

Qこのイラストを描くにあたって、どんなテーマやメッセージを込めましたか?

A今回はSDGsの中のジェンダー平等という部分をテーマにして描きました。女の子の眼差しは、静かに、そして強く明日を捉え、いつか背景のバラのように自身の魅力を発揮できるというメッセージを込めました。

Q特にこだわったポイントや工夫した点を教えてください。

Aバラの一輪一輪を丁寧に描きました。また、バラの色ごとの花言葉にもこだわりました。

・作品B 平丸さん

Qコピス吉祥寺さんにイラストを提供すると聞いて、どんな気持ちでしたか?

A吉祥寺をアートで盛り上げることに少しでも貢献することができ、大変光栄です。

Qこのイラストを描くにあたって、どんなテーマやメッセージを込めましたか?

A折り紙の風車を描き、わずかな力で軽やかに回る姿に、環境に寄り添う持続可能性の魅力を重ねました。

Q特にこだわったポイントや工夫した点を教えてください。

A淡く彩る背景のうえにそよ風を感じる気持ちのいいデザインを心がけました。

・作品C 石木さん

Qコピス吉祥寺さんにイラストを提供すると聞いて、どんな気持ちでしたか?

A地域に根ざした場所に自分の作品を届けられることにとても光栄でした。

Qこのイラストを描くにあたって、どんなテーマやメッセージを込めましたか?

A環境問題は難しいものに思いがちですが、身近な暮らしの中で小さな一歩を踏み出すことが未来につながる、というメッセージを込めています。地球や植物をモチーフにして、「みんなで守り育てる」をイメージに表現しました。

Q特にこだわったポイントや工夫した点を教えてください。

A自然を象徴する緑や木をモチーフに取り込みました。また、硬い印象ではなく、やさしさや親しみやすさが伝わるように柔らかい色合いや曲線を意識しました。

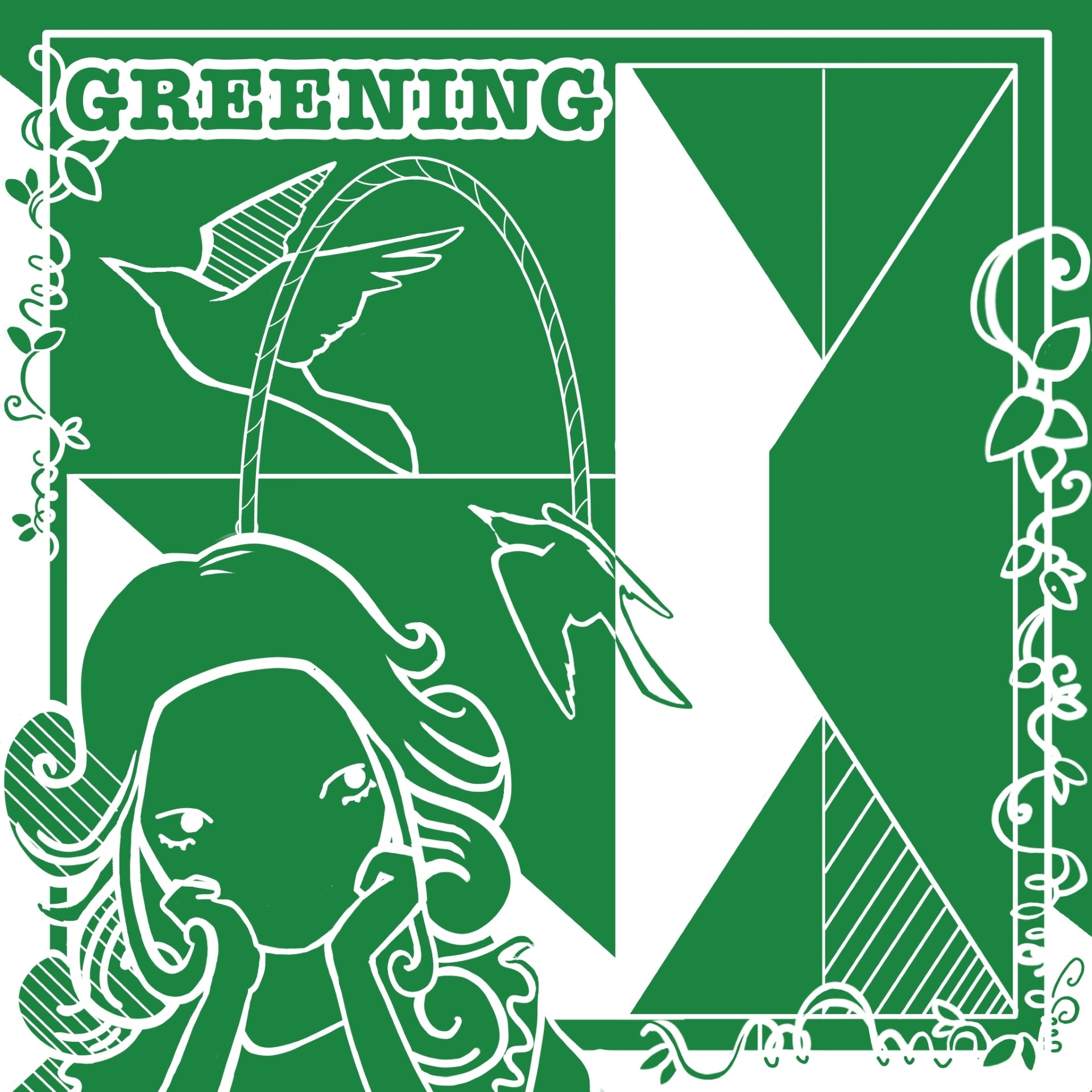

・作品D 須藤さん

Qコピス吉祥寺さんにイラストを提供すると聞いて、どんな気持ちでしたか?

A作品制作は校外に展示することはあってもほとんどが自己完結の活動なので、今回のお話を聞いた際ぜひやってみたいと思いました。提供するのは初めての経験だったのでハードルを感じてしまうこともありましたが、新しいことへのチャレンジとしてとても楽しみながら取り組めました。

Qこのイラストを描くにあたって、どんなテーマやメッセージを込めましたか?

A紙袋のモチーフをメインに、人と動植物が共生していく社会を想像しました。たった1枚の紙袋でも、そこから広がる自然との共生の可能性に人々が目を向けていければと思います。

Q特にこだわったポイントや工夫した点を教えてください。

A従来のデザインにインスピレーションを受け、紙袋の形状をモチーフにキャラクターを入れ込みました。Greeningの言葉もぜひ残したいと思い、配色に気を配りながら制作しました。

・作品E 須藤さん

Qコピス吉祥寺さんにイラストを提供すると聞いて、どんな気持ちでしたか?

A作品制作は校外に展示することはあってもほとんどが自己完結の活動なので、今回のお話を聞いた際ぜひやってみたいと思いました。提供するのは初めての経験だったのでハードルを感じてしまうこともありましたが、新しいことへのチャレンジとしてとても楽しみながら取り組めました。(※作品Dと同じ制作者のため、同文)

Qこのイラストを描くにあたって、どんなテーマやメッセージを込めましたか?

A自然を象徴する緑と鹿に、人工物である紙袋が加わり輪になっていく様子をイメージしました。いまだ社会は完全な循環型には至っていませんが、Greeningを通じこれが完全な円になっていくことを想像しています。

Q特にこだわったポイントや工夫した点を教えてください。

A同じ緑、茶色でも位置によって明度を変え、鹿がメインとして目立つよう工夫しました。デザインとして馴染みやすいよう環状にイメージし、ナチュラル感のある植物を心掛けました。

作品A

作品B

作品C

作品D

作品E