中村春二を知る

成蹊園開塾

成蹊園を開塾

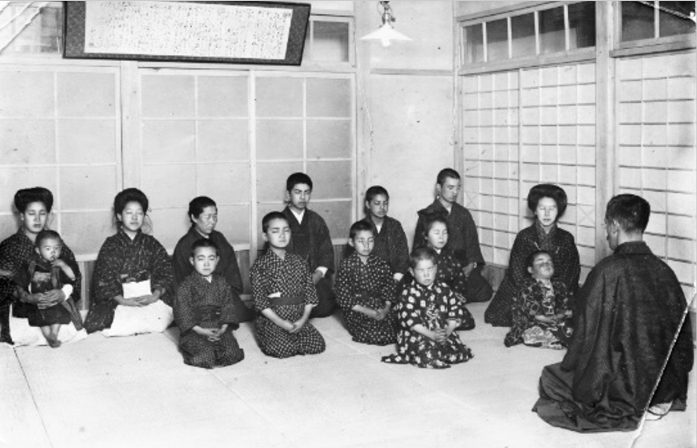

2列目中央が中村春二・小波夫妻

真の人間教育を

中村春二は、東京帝国大学(現東京大学)入学と同時に、曹洞宗第一中学林(現世田谷学園)の国語科講師として教壇に立った。教える喜びを感じる一方、目の当たりにしたのは、知育偏重の画一教育と、経済的理由による教育の機会不均等という現実であった。

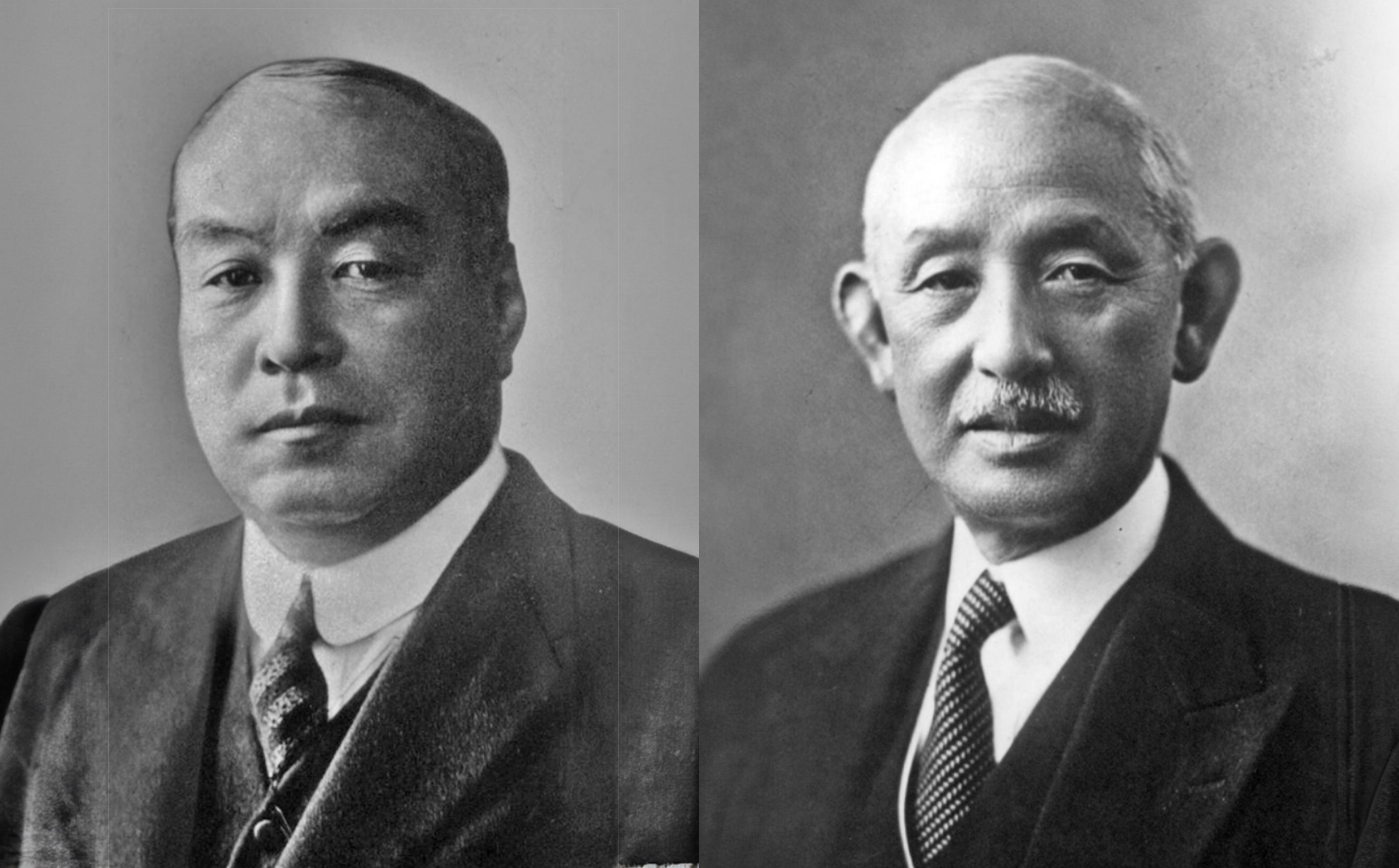

大学卒業後、個性と自由を尊重した真の人間教育を行い、学資に窮する有為の人材を育成することを自らの使命と考え、1906年、親友・今村繁三の援助を受けて本郷区西片町(現文京区西片)の自宅に学生塾を開設した。翌年「成蹊園」と命名され、岩崎小弥太の支援も受けるようになった。

中村は家庭的な学生塾を目指した。塾生は中村の家族と寝食を共にし、それぞれの学校に通った。中村が成蹊園で行おうとした教育は塾生たちに「生きるとはどういうことか」を自得させることであった。そのためには心身の鍛錬こそが基本であると信じ、早朝の駆け足や夜間遠足、登山等の行事を取り入れ、坐禅、瞑想を重要な日課とした。

成蹊教育の原点がここにあった。

成蹊園での中村の教育は評判となり、時の総理大臣 桂太郎の令孫も入塾するなど、学資援助の必要のない華族子弟も客員として受け入れるようになった。また、画学生も採用した。のちに大正画壇の偉才と呼ばれ、「中村春二像」を描いた中村彝はその一人である。

やがて私塾という教育形態に飽き足らぬものを感じた中村は、学校の設立を決意。最初の学校である成蹊実務学校の創立に先立ち、1911年に成蹊園を池袋の地に移転した。

やがて私塾という教育形態に飽き足らぬものを感じた中村は、学校の設立を決意。最初の学校である成蹊実務学校の創立に先立ち、1911年に成蹊園を池袋の地に移転した。

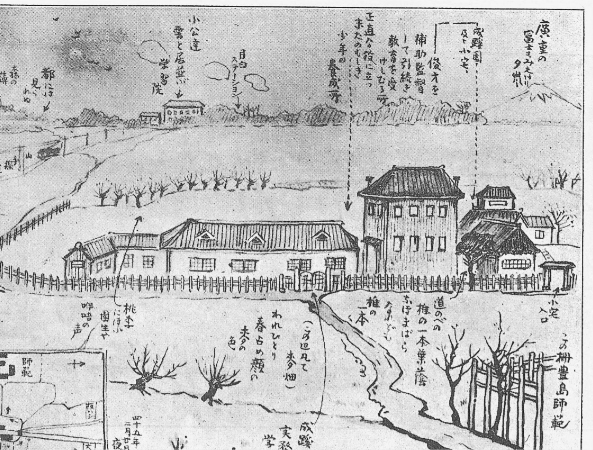

中村春二筆

開校直前の悲劇を乗り越えて

1912年2月、池袋に成蹊実務学校の校舎が竣工した。中村春二は新校舎を得意の筆でスケッチした。右から成蹊園と中村の自宅、岩崎小弥太邸から蔵書と共に移築された二階建ての図書館、そして成蹊実務学校の平屋校舎。中村はこの新校舎に

「正直な役に立つ 末たのもしき少年の養成所」

と説明を加えている。

また、自宅門の左脇には一本の椎の若木。この若木がやがて大木となるように、生徒の成長と学校の発展を願い、

「道のべの椎の一本葉蔭なほ まばらなれども椎の一本」

と歌を添えている。

だが開校直前の3月23日午前零時半、近隣からの出火により校舎は全焼。しかし、中村は夜が明けるや再建を決意した。

「あゝ冬焼かれた草原も春となれば又芽ぐんで来たのである。焼かれたまゝでは草にも劣つてゐる。家は焼き尽されたが、私の志は決して祝融氏の自由に任かせない」(中村春二「紅蓮の舌」)

そしてわずか1週間で仮校舎を完成させ、予定通りに開校した。試練を通じ、中村の教育者としての志は深く強固なものとなった。

「教育は人より人に与へらるゝものなり、今教ふるに我等と教へらるゝ君等とあり、また何をか憂へんや」(中村春二「如何にして我等の責を果さん」 )

今村繁三は、このとき中村が「理想家肌の文学青年からたくましい鉄人に変わった」と評している。成蹊学園では、中村が教育に対する不退転の決意に至ったこの日を「建学の日」と定めている。