アーカイブ

ムーンウオッチ計画

ムーンウオッチ計画(1957-1962)

概要

1957年7月1日から国際地球観測年が始まった。その観測種目に「人工衛星」が加わり、アメリカが打ち上げを行ったことを契機として、加入国67ヶ国が観測に協力することになり、全世界に観測網がひかれた。成蹊高校はその観測網の一点としてこれに参加し、公式には武蔵野観測班と呼ばれている。

国際地球観測年は1958年12月末日を以って一応終わったが、その観測事業は、空間研究委員会に引き継がれて継続された。

成蹊では、1958(昭和32年)10月14日の早暁、ソ連のスプートニク1号を捉えたのを第1回として、以来1960年3月末日までに観測すること119回、出席班員延1211人の実績となった。

観測方法

観測によって得た結果は東京天文台に速報し、同台は国際観測本部である米国スミソニアン天文台に通報して次の軌道を求める資料とした。測定は以下の各項目について行われた。

- a 衛星が通過したある瞬間の方向と高度角

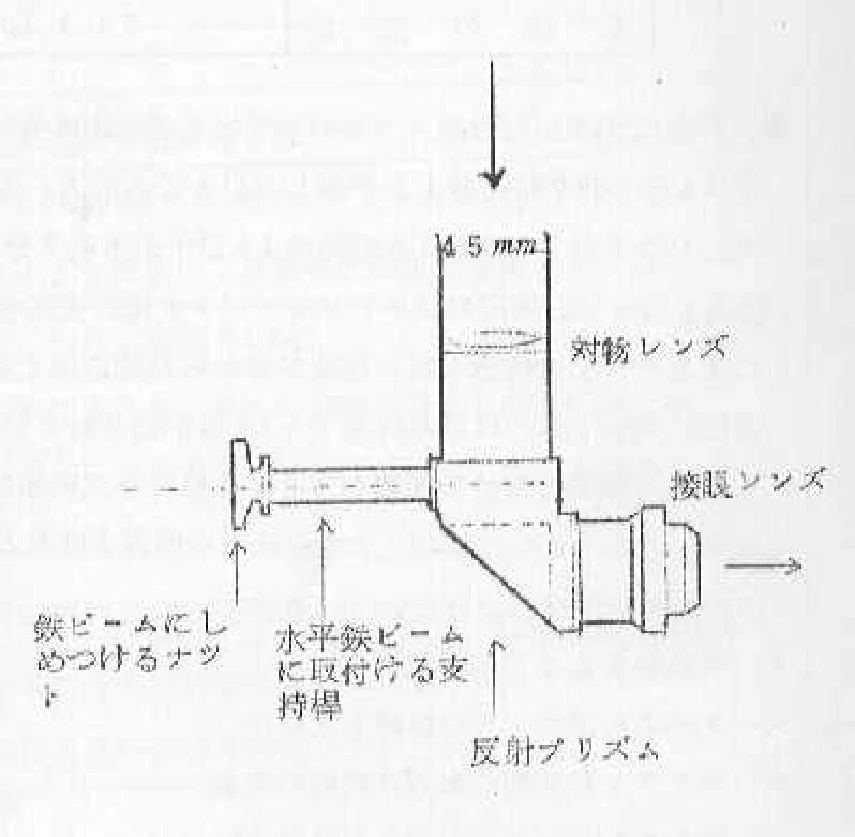

- 望遠鏡12台(日本天文学会を経て毎日新聞社から提供された日本光学KK製L字型単眼望遠鏡:有効径45mm、倍率5.5倍、実視界11度)で測定された。

当初使用したものとは別のものと考えられる。

ミネアポリス製造のプレートがあり、

おそらくアメリカ軍用。

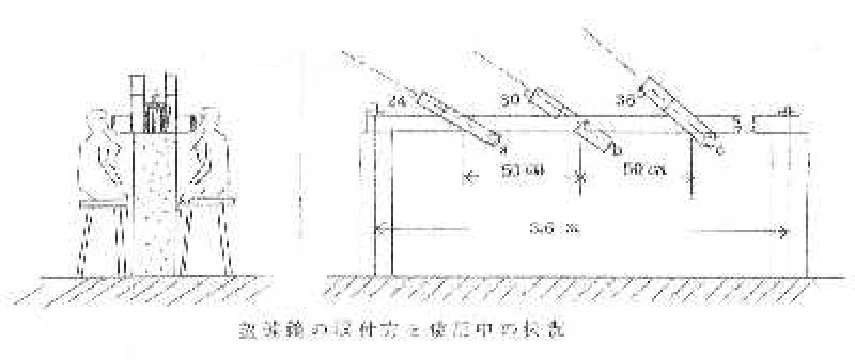

- 望遠鏡の取りつけ台は、理科屋上にコンクリートで作った。まず、望遠鏡を取りつけるための鉄製のビューム2本を作った。ビュームはいずれも3.7mでその各々に6個ずつの望遠鏡を取りつけることにした。次にビュームを架けるための台柱4基を理科館屋上にコンクリートで作った。その位置は、まず北極星の観測によって子午線方向NSを定めNSの距離を3.6mとした。そして一辺が3.6mの正方形、NSS’N’の各頂点に台柱4基を建てた。台柱の高さは1.2m、その横断面は30cm×20cmとした。これによってビュームを正しい南北または東西の方向に架けることができる。また、高さ1.2mの木製の移動架台を作り、これを前記正方形NSS’N’の対角線上の適当な点におき、この台と前記コンクリート製の台柱との一つとの間に、ビュームを架けると、衛星の経路に応じてなるべく有利な方向に望遠鏡を向けることができる。

- 各ビュームには6個の望遠鏡を交互に向かい合わせて取りつけ、鏡軸の高度角はそれぞれの衛星の予想高度に応じてその都度適当に変え得るようにした。

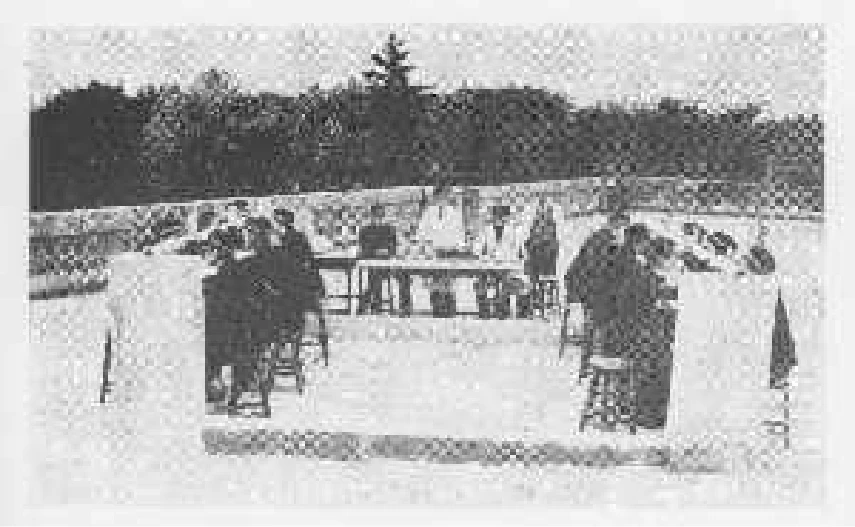

観測体制を記録するために、

明るいうちに撮影したものであろう。

- b 衛星が通過した時刻

- 郵政省電波研究所から送信される毎秒の報時信号を短波受信機で受信し、これによって衛星が望遠鏡視界の中心線を通過した時刻を0.1秒の精度まで測るのに用いた。L字型望遠鏡には、光軸に直角に2本の黒線が視野の中心をはさんで、幅1mmの間隔で平行に入れてあるので、衛星がこの細隙を通過した時刻を測った。それには、観測者は望遠鏡の視野を見つめ、衛星がその細隙を通過した瞬間に、予め各自に与えられている電気スイッチを押せばよい。そうすると、別にテープレコーダーを用意して郵政省電波研究所から絶えず送信されてくる1秒信号を記録しているので、スイッチを押すことによって起こる音もまた同時にテープ上に記録されているので、後でテープを調べていると、その時刻を0.1秒まで読み取ることができた。

- d 光度(明るさの等級)

- 近くにある恒星と比べて目測によってその等級を決めた。

- e その他(変光周期など)

観測結果

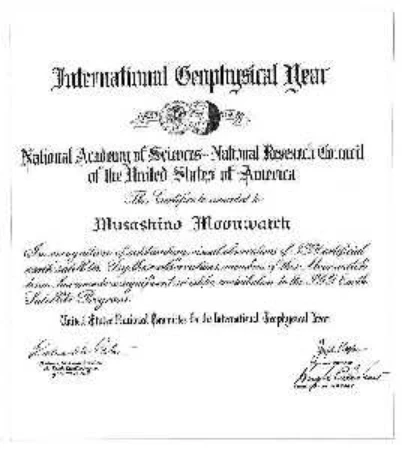

1957年に成蹊で観測を行った回数は119回、うち成功したのは46回、得られた資料は60件である。これらの観測に対して、東京天文台長、ワシントンのスミソニアン天文台長、並びにアメリカ科学アカデミーから表彰状が贈られた。

以降、1962年までの観測回数は403回、うち成功したのは225回、参加した人数は延べ3305名に達した。

贈られた表彰状

贈られた表彰状

1957α(スプートニク1号)の観測

(1959年気象観測報告から抜粋)

1957年10月5日の夕。人工衛星の打ち上げについては、かねてアメリカの計画が発表されていたので、1958年に入ってから、まずアメリカによつてなされるものと予期されていた。5日正午ごろ、ソビエトによる打ち上げ成功のニュースが突如として飛んだとき、全世界は半信半疑であった。しかし、成蹊では天文台の指令によって同日夕刻、東京天文台の方々の来援を得て映画、新聞社等、多数報道陣環視の中で第1回の観測を行ったが何物も捕え得なかった。後の調査で当分東京では見えないはずであることがわかったので、10日まで観測を中止した。

10月11日から13日までの連日早暁に観測を続けたが、何物も得られなかった。ところが14日の早暁、肉眼監視中の一員が北北東の空低く左から右に飛ぶのを発見した。しかし、これは望遠鏡の視野の中にとらえたのではないので数量的な資料ではなかったが、とにかくこれが東京で捉えた最初のものであった。(このことは岩波新書「人工衛星」に天文台長宮地政司博士が報告されている)

10月15日早暁、初めて正確な資料が得られた。この朝、ロケット・キャップ・本体の3つに分かれてそれぞれ独立に飛んでいるのを捉えた。3体が一挙に捕え得たのは本班だけと言われた。

スプートニク1号の観測記録 1957年10月15日

※スクロールで左右にスライド可能です。

| 観測体 | 方向 | 高度 | 通過時刻 | 明るさ | 飛び去った地上の経路 |

|---|---|---|---|---|---|

| ロケット(α1) | N54°E | 27° | 4h46m13.0s(JST) | 2等 | 樺太南端~根室 高度500km |

| キャップ | N | 13° | 4h48m13.8s(JST) | 5等 | |

| 衛星本体(α2) | N | 11° | 4h52m04.5s(JST) | 7等 |

加藤氏の感想

(1959年気象観測報告から抜粋)

観測の成否は空の模様によって支配される。観測のための集合指令は観測実施の数時間または10余時間前に出さねばならないので、天気の変わり方などを十分に考えて指令するのであるが、いよいよその時刻に集まってみると、空は雲におおわれて観測不可能の場合もあり、あるいは空の大部分は晴れているのに、貴重な空の部分にだけは浮雲があって不可能に終わることもある。また、衛星の通過時刻や高さの僅かなちがいのために、衛星が地球の影に入って見えないこともあり、また、見える位置にありながら、8~9等の微星であると地上の照明に妨げられて見えないこともある。かようないろいろな事情のために、さきに「要約」で述べたように、本班が1957年10月5日観測を始めてから1960年3月31日までに実施できた回数は119回であるが、その内成功したのは46回、得られた件数は60件である。アメリカの衛星の多くは微星であって観測回数37回に対して、成功は僅かに5回で成功率は1/7に過ぎなかった。早暁未明または霜こおる寒夜に北西の風にさらされながら、やってもやっても不成功に終わったにもかかわらず一言の不平もなく、ただ一念観測のために努めら れた若い班員諸君の熱意と協力に対して深く感謝せざるを得ない。

後方の白衣の人物の

左から2人目が加藤藤吉氏

観測は1967年ぐらいまでは

継続されていたらしい。

現在は屋上面と同じ色をした

コンクリート製の台座のみが残る。

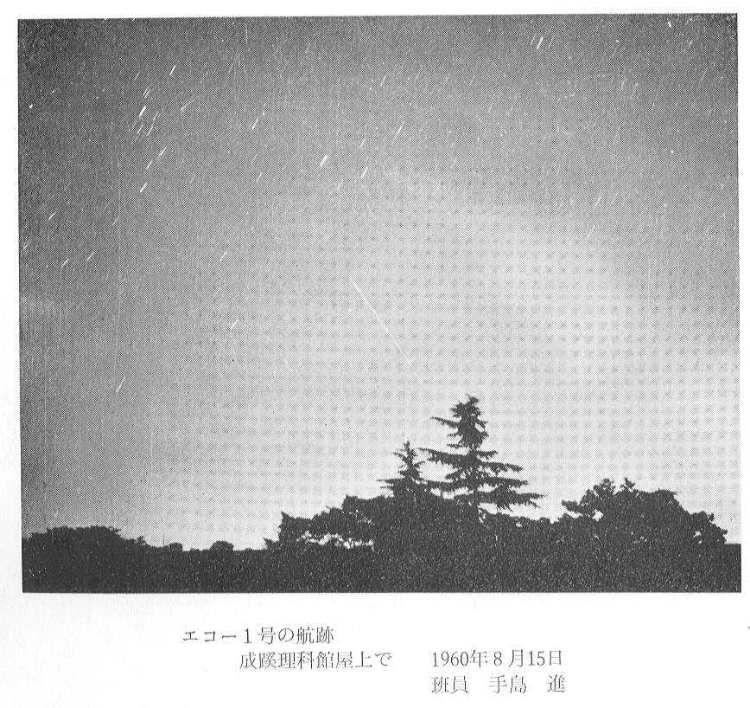

写真(白黒)成蹊気象観測所撮影