観測所紹介

観測記録

観測野帳・気象観測原簿・記録紙

1926年に成蹊気象観測所が開設して以来行ってきた気象観測の記録は、観測野帳や気象観測原簿などとして気象観測室に保管されています。また、自記記録された気温・気圧や相対湿度の記録紙も、そのまま保存されています。ここでは、それらの一部を紹介します。

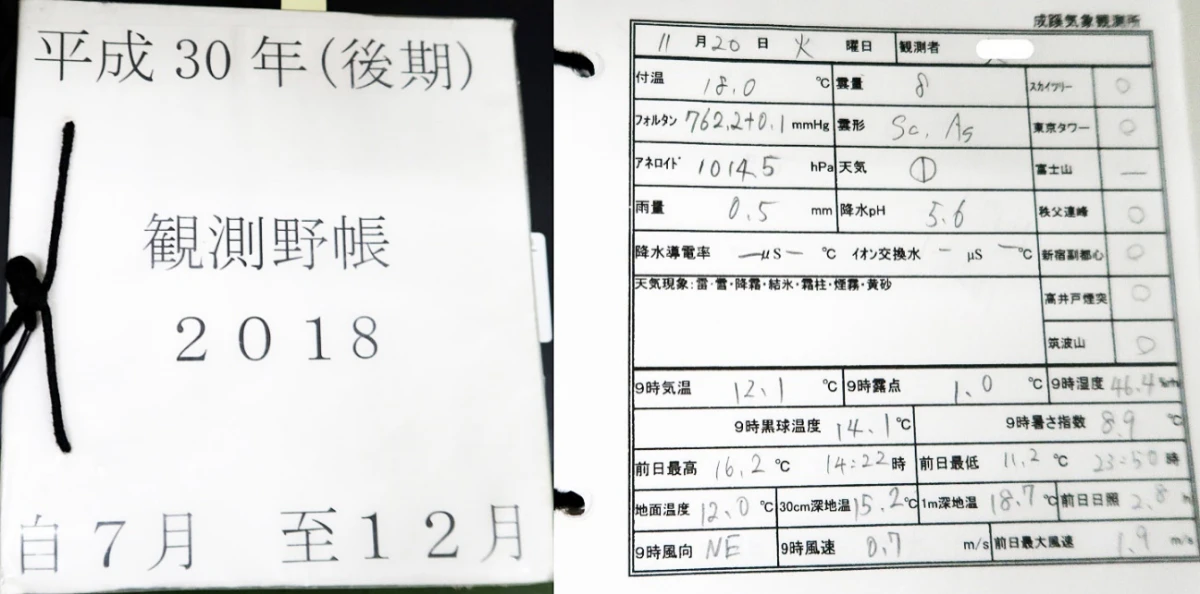

観測野帳

毎日、定時(現在は午前9時)に気象観測を行う際に携行し、観測したデータを手書きで記入する冊子を「観測野帳」と呼んでいます。以下の写真は、その一例です。

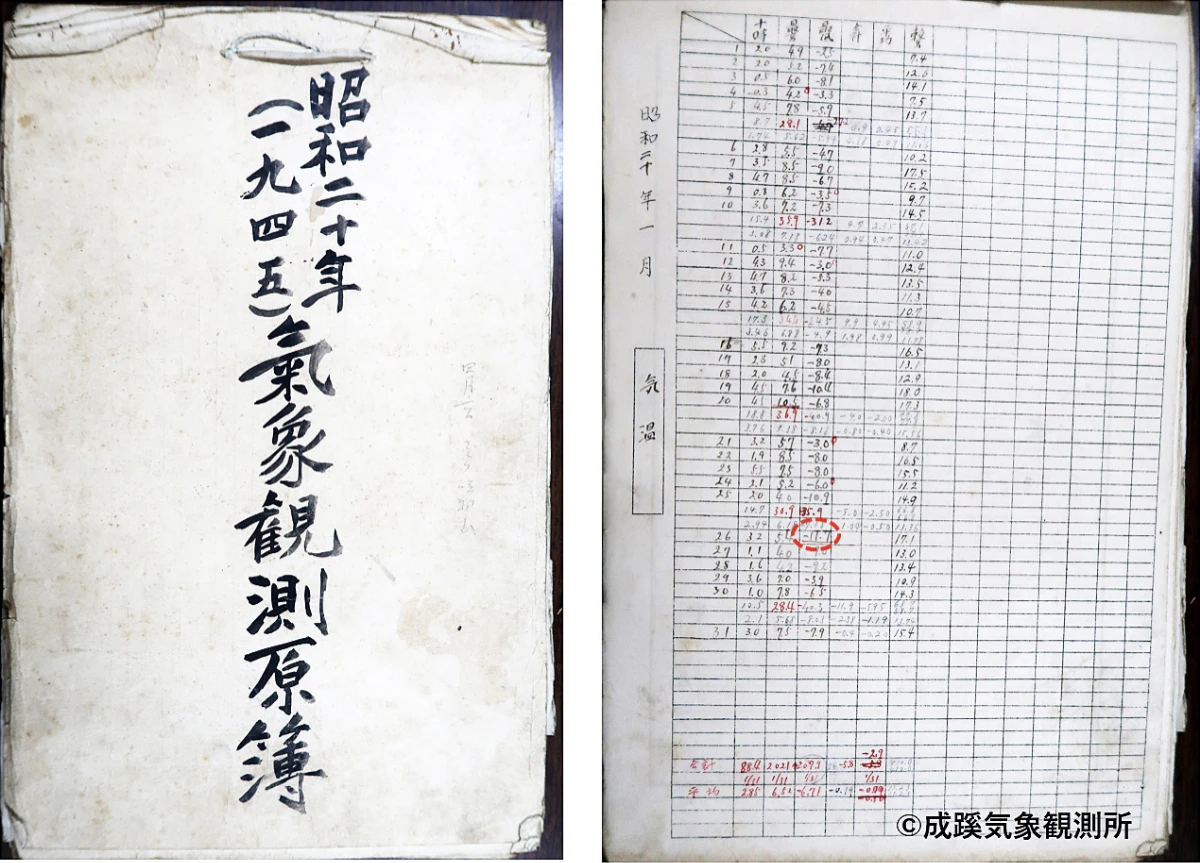

気象観測原簿

成蹊気象観測所では、日々の気象観測データを1か月ごとに集計し、それを1年分まとめた「気象観測原簿」を作成してきました。1958年以降は、気象観測原簿の内容を印刷製本した「気象観測所報告」を、年報として発行しています。

成蹊気象観測所では、太平洋戦争の空襲下でも休むことなく気象観測業務が行われました。以下に示す気象観測原簿は、終戦の年1945年(昭和20年)に記録されたものです。右側のページは、1月の観測結果を示していますが、赤い破線で囲んだ日の日最低気温は-11.7℃を記録しています。1945年1月は大変寒く、日最低気温が-5.0℃以下の日数が22日間もありました。参考までに、2023年1月の場合、日最低気温が-5.0℃以下の日数は、わずか1日でした。

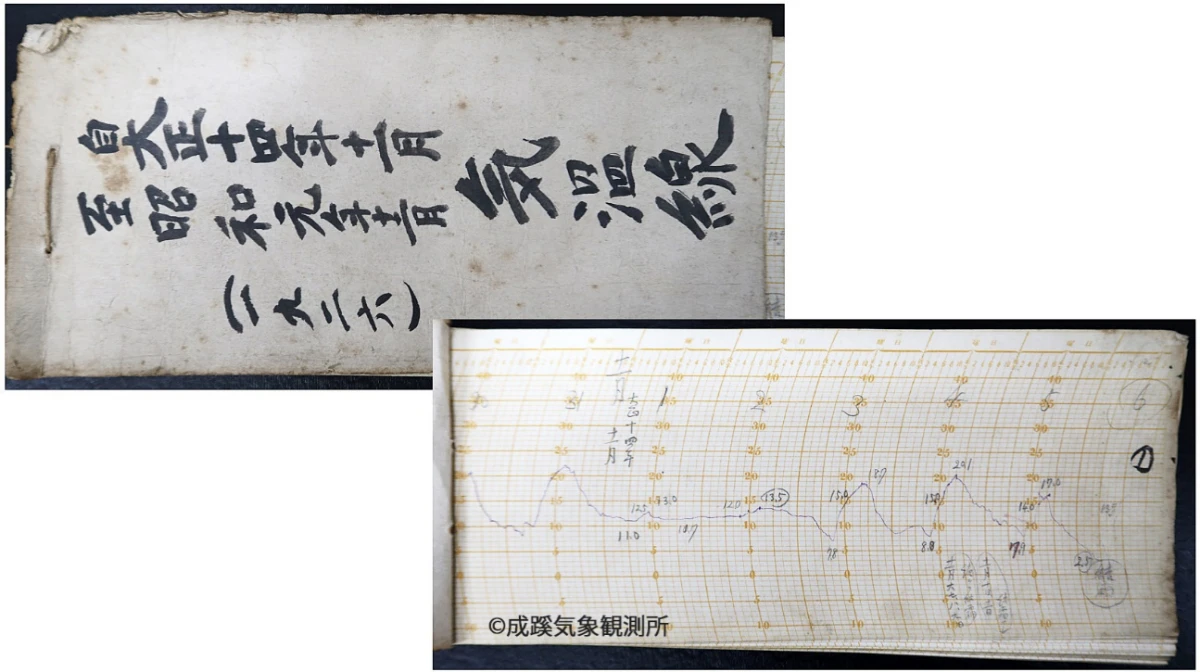

記録紙

成蹊気象観測所は開設以来、様々な種類の自記記録装置を用いたアナログ式の気象観測を行ってきました。自記記録装置とは、筒形のドラムに目盛り線が印刷された記録紙を巻き付けて、ペン先のインクで時々刻々の観測データを記録する装置です。ドラムはゼンマイや電池とモーターで回転します。週巻きと日巻きがあり、1回転するたびに記録紙を交換します。

露場の百葉箱内には気温と相対湿度の自記記録装置が、気象観測室内には気圧の自記記録装置が置かれています。1994年にデジタル式の自動気象観測装置が導入され、現在では秒単位の観測データが記録されていますが、それ以前は1日1回のアナログ式の定時観測が主体でした。そのため、気温や気圧、相対湿度の連続データが記録された記録紙は、時間とともに変動する気象データを知るために大変重要でした。これらを、専用ソフトでデジタル化する試みも進行中です。

以下に示すのは、観測所が開設された1926年11月の週巻き自記温度計の記録紙です。100年近く経た現在でも読み取り可能な状態で保管されています。