観測所紹介

観測所の歩み

観測場所(気象観測露場)の移転マップ:

地理院地図(国土地理院)を加工して作成

A:旧露場 1926-1961

B:露場 1962-1985

C:現露場 1986-

現露場位置:東経139度34.3分 北緯35度43.0分(世界測地系)

-

- 1925

- 観測露場と百葉箱を設置、成蹊高校教諭・加藤藤吉氏が生徒とともに試験的な観測を開始

-

- 1926

- 加藤氏と生徒による正式な気象観測を開始、地上気象観測方法に準拠した毎日10:00の定時観測

-

- 1928

- 雲量と湿度の観測を開始

-

- 1929

- 気圧と通年結氷降霜の観測を開始

-

- 1931

- 日照時間の観測を開始

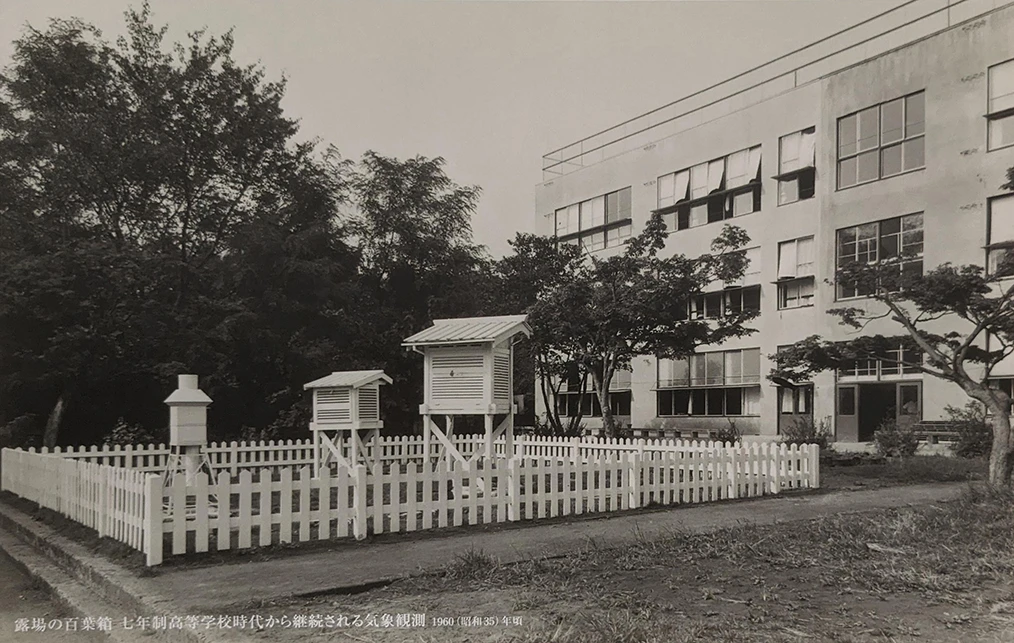

旧理化館南側にあった気象観測露場と百葉箱。右手後方に見えるのは成蹊大学本館。 -

- 1939

- 結氷厚さの測定を開始

-

- 1942

- 東京管区気象台甲種補助観測所(区内観測所)の「吉祥寺観測所」に指定

-

- 1953

- 9:00定時観測に変更

-

- 1959

- 成蹊気象観測所設置(当初は成蹊気象天文観測所)

-

- 1962

- 成蹊中学・高等学校の新校舎建築に伴い、露場を中学校前庭北側に移転

露場の百葉箱 七年制高等学校時代から継続される気象観測 -

- 1963

- 「東京タワー」、「富士山」の視程日数観測開始

-

- 1976

- 気象庁による区内観測所の委託業務終了

-

- 1986

- 露場を中学・高等学校特別棟南側に再移転(現在に至る)

南東側から見た露場と百葉箱 -

- 1992

- 降水pH測定開始

-

- 1994

- 自動気象観測装置(大田計器OTAC-2000)設置

-

- 2002

- 降水電気伝導度測定開始

-

- 2015

-

黒球温度計設置(暑さ指数)測定開始

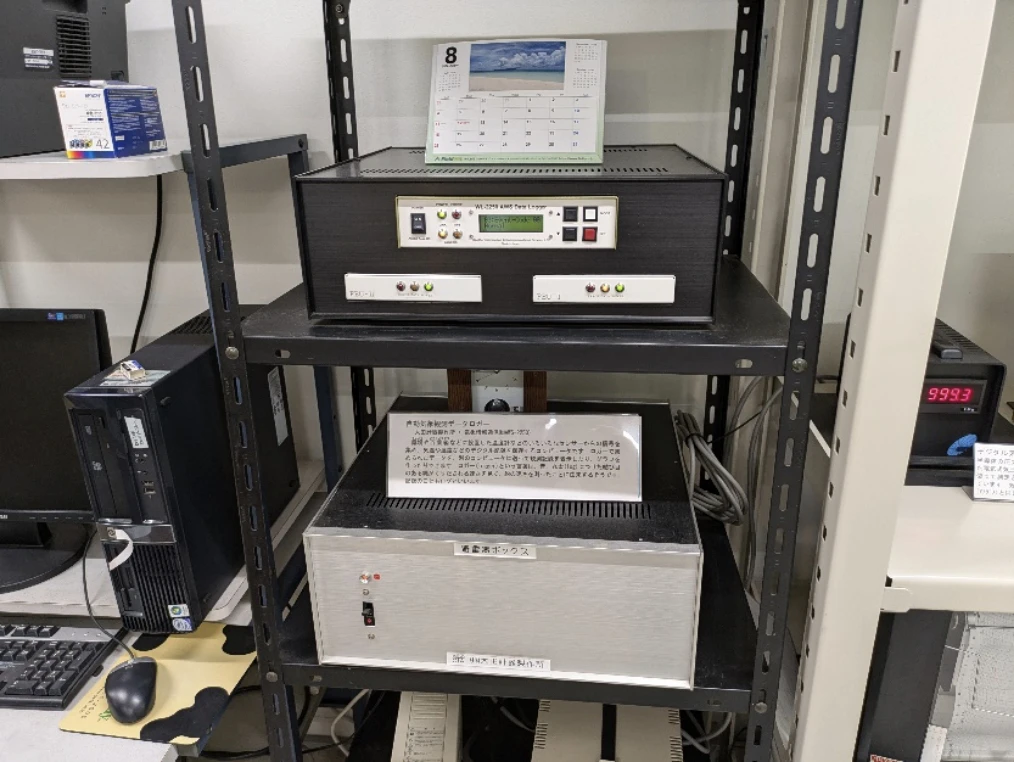

自動気象観測装置集計器を更新(大田計器 WL-2250 AWS Data Logger)

-

- 2023

- 三上岳彦所長、田中博春副所長 着任