気候変動&ヒートアイランド

気候変動

気候変動

グラフで見る世界と吉祥寺の気候変動

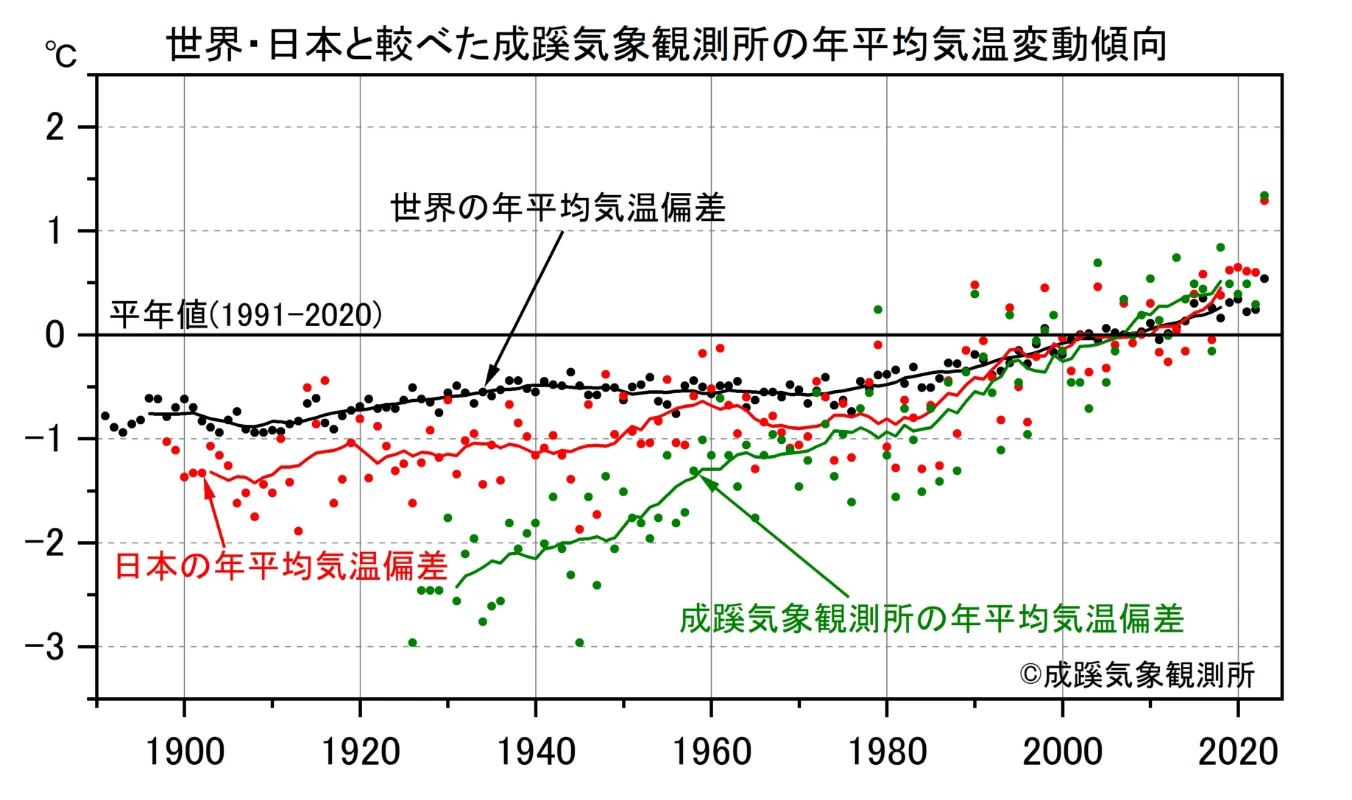

現在、地球の平均気温は上昇し続けていますが、成蹊気象観測所のデータを用いて、世界や日本の気温変動との比較をしたのが図1のグラフです。

世界や日本の平均気温は、地域による差が大きいので、気候変動を議論する場合には、平年値(ここでは1991-2020年の平均)からの偏差で示します。世界と日本の気温は、気象庁が公開しているデータを使って作成したものです。グラフの丸印が年々の気温偏差を示していますが、長期的な変動傾向を表すために、実線で11年移動平均の折れ線グラフも重ねて示してあります。

縦軸の目盛りは平年値からの偏差で、気温の絶対値とは異なりますが、移動平均の折れ線グラフから、気温の長期的な変動傾向を読み取ることができます。例えば、世界の年平均気温偏差は、1920年ころから2020年頃までの100年間に約1℃上昇していますが、日本の年平均気温偏差は同じ100年間に約1.5℃上昇していることがわかります。

ヒートアイランドの影響

それでは、吉祥寺にある成蹊気象観測所の年平均気温偏差はどうでしょうか。1940年から2000年の60年間で約2℃上昇していることから、100年間当たりの上昇率は約3.2℃と推定されます。これは、『ヒートアイランド』のページでも説明しますが、東京都内の都市化に伴うヒートアイランド現象の影響が大きいと考えられます。

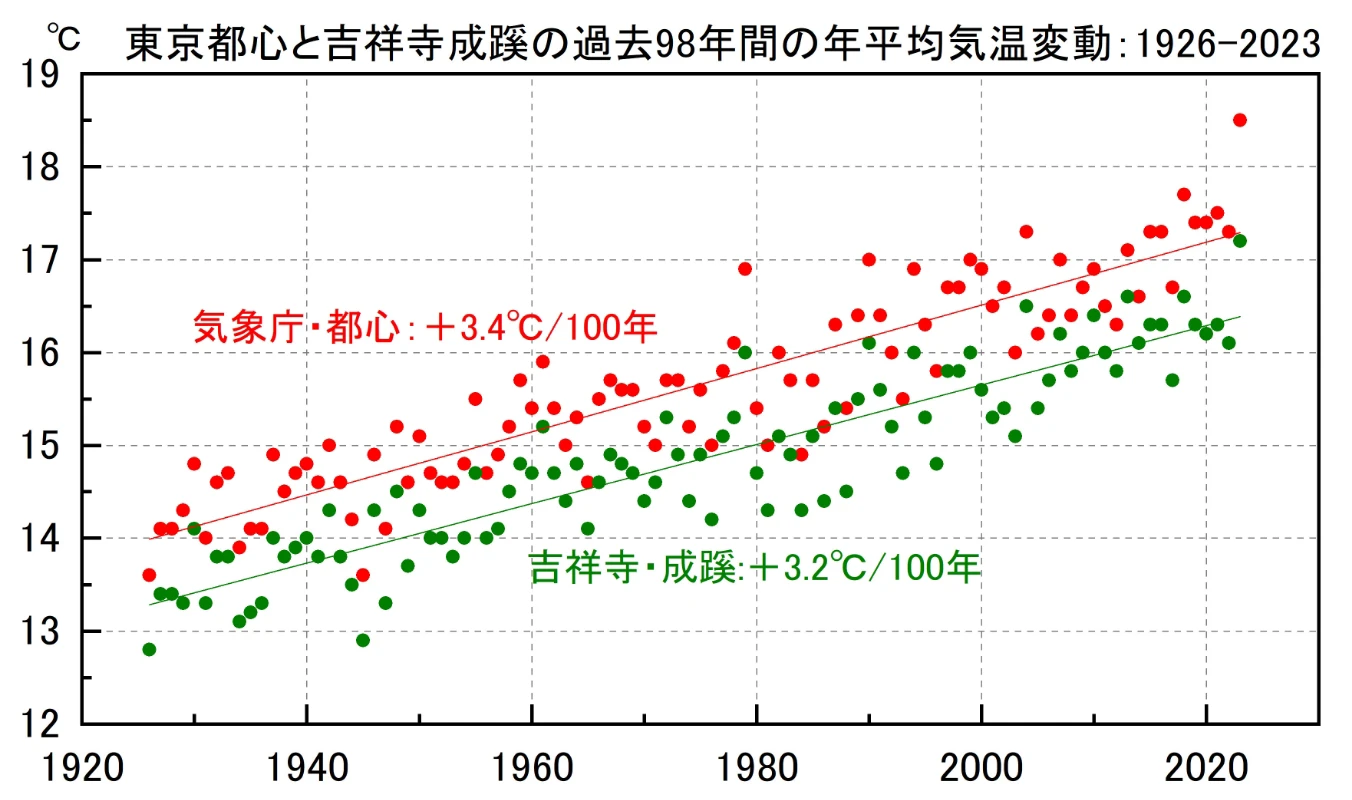

ヒートアイランドといえば都心部の気温が周辺郊外よりも高くなる現象です。図2は、気象庁の都心観測所と吉祥寺の成蹊気象観測所の年平均気温の変化を過去98年間について比べたものです。約100年間の気温上昇率は、都心が3.4℃に対して成蹊では3.2℃と、あまり差がありません。最初に見た図では、吉祥寺の平均気温の上昇率は、世界や日本の平均気温を上回っていました。このことから、都心も吉祥寺も都市化によるヒートアイランドの影響を受けていると考えられます。ただし、都心と吉祥寺の気温差に注目すると、都心の方が常に1℃程度高くなっていることから、都市と郊外の気温差で求められるヒートアイランド強度はあまり変わっていないことがわかります。

地球温暖化の実態

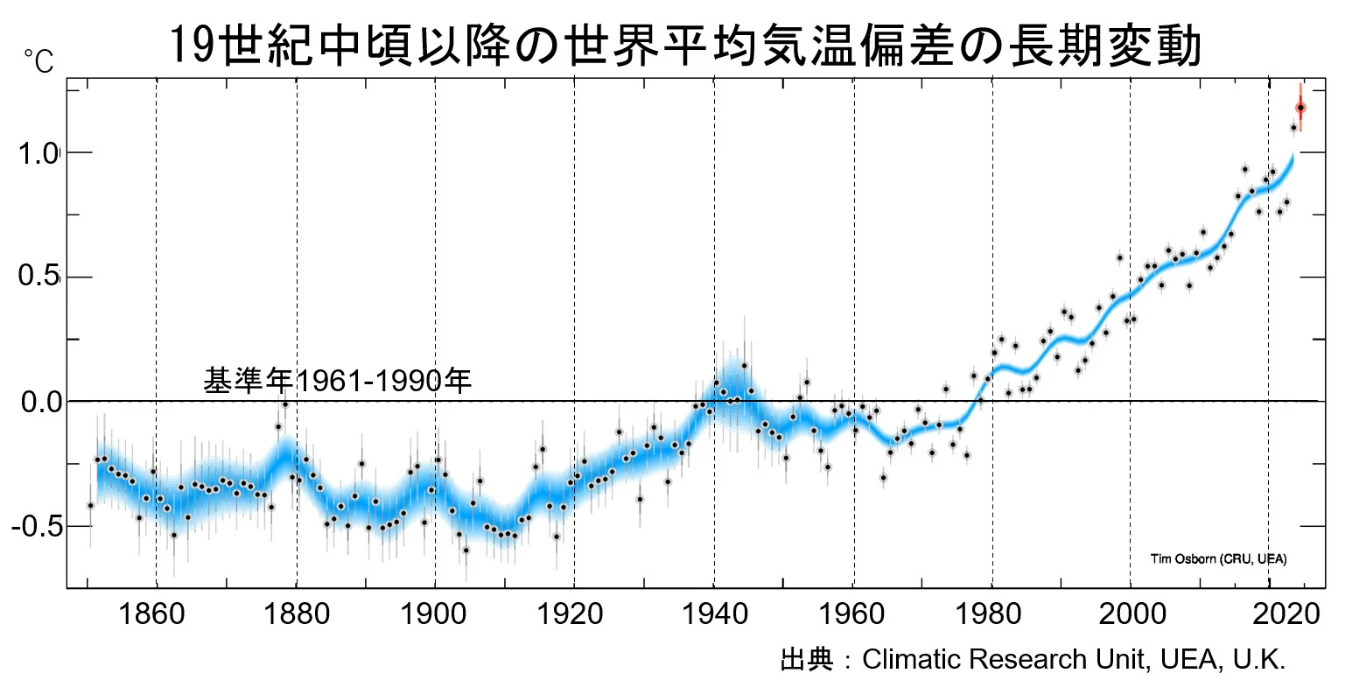

次に気候変動について考えてみましょう。現在、地球規模で進んでいる気温上昇、すなわち地球温暖化を実証するデータがあります。最初に示した「世界の年平均気温偏差」のグラフからも温暖化の状況は読み取れますが、ここでは英国のイーストアングリア大学気候研究所が公開している詳細なグラフをもとに、気候変動の実態を解説します(図3)。

グラフの黒いドットは毎年の世界平均気温を示していますが、20世紀前半頃までは観測地点の密度が低いため、誤差が生じます。各ドットの上下に引かれた直線は誤差の範囲を示しています。また、青色の線は平滑曲線で、幅が広くなるほど誤差が大きくなります。

このグラフから、世界の平均気温は20世紀初めまでは負偏差で比較的低温であったのが、1920年頃から上昇傾向にあることがわかります。その後、1940年頃から1970年代後半までは一時的に安定していますが、1980年頃から再び上昇傾向に転じ、現在まで顕著な温暖化傾向が続いています。最初に記したように、世界の平均気温上昇率は1920年から2020年までの100年間で約1℃ですが、後半の1970年から2020年の50年間で約1℃上昇しており、100年間の上昇率では約2℃となることから、温暖化が加速していると言えるでしょう。

増え続ける大気中のCO2濃度

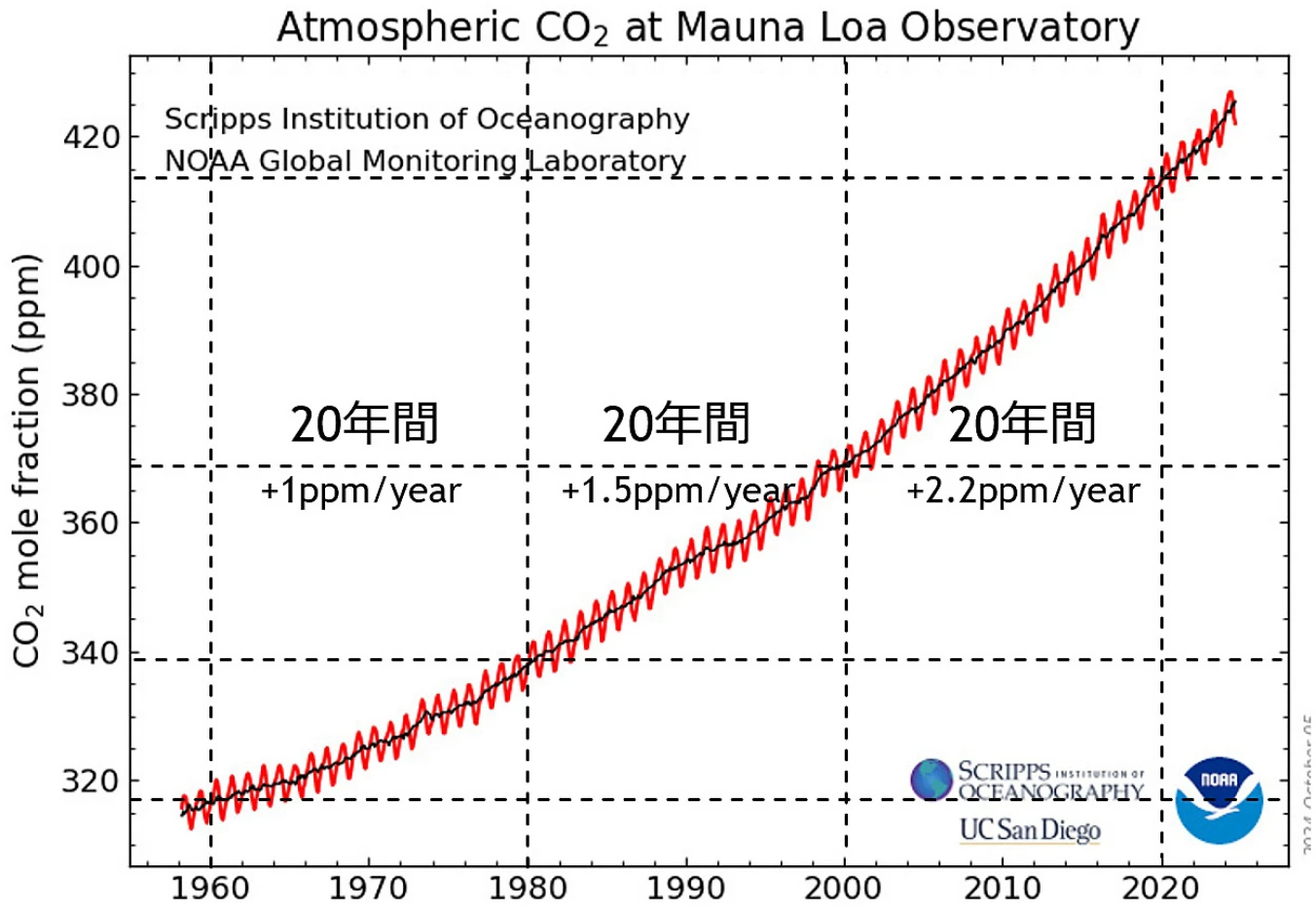

図4 大気中の二酸化炭素濃度の変動(ハワイ・マウナロア観測所)

地球温暖化の原因は完全に解明されてはいませんが、主として人間活動の影響で大気中に放出されている二酸化炭素による過度の温室効果によるものと考えられています。図4は、ハワイのマウナロア山で観測中の二酸化炭素濃度の変動傾向を示しています。1958年の観測開始以来、二酸化炭素濃度は増加し続けています。しかも、20年ごとに区切って、それぞれの期間の増加率をみると、1960年代-70年代は1ppm/年であったのが、次の20年には1.5ppm/年、さらに21世紀以降は年間2ppmを超えて加速度的に濃度が高まっています。このままのペースで濃度が上昇すると、21世紀末には600ppm前後になり、1960年頃の濃度の2倍近くなると予測されています。図3で示したように、世界の平均気温も1980年代以降に上昇率が大きくなっています。

火山噴火と気候変動

20世紀以降の顕著な温暖化は、主として石炭や石油などの化石燃料消費による大気中のCO2濃度の増加に起因すると言えるでしょう。しかし、そのほかにも、大規模な火山噴火や太陽活動も地球の気温を変動させる要因になります。例えば、1883年に大噴火したインドネシアのクラカタウ火山からは大量の火山灰や火山ガスが放出され、とくに成層圏にまで達した火山ガスに含まれるSO2(二酸化硫黄)は大量のエアロゾルの層を形成し、太陽からの日射を弱めた結果、噴火後3年間、世界の平均気温を0.5℃~1.0℃低下したと言われています。同様に、1991年に噴火したフィリピンのピナツボ火山の場合、1992年と1993年の世界平均気温は0.5℃下がっています。19世紀にさかのぼると、1815年、インドネシアのタンボラ火山が大噴火しましたが、翌年の1816年は北アメリカやヨーロッパで大冷夏となり、「夏のない年」として知られています。このように、火山の大噴火によって一時的に世界の平均気温は低下しますが、その影響は噴火後1年間~3年間程度で長期的な気候変動への影響はありません。

(文責:三上岳彦)