観測所紹介

生物季節の観察

日本は季節変化が明瞭で、私たちは四季の変化に応じて服装を変えたりします。動物や植物なども季節変化を敏感に感じとって、活動を活発化させたり、芽吹きや花を咲かせたりします。例えば、冬から春への季節進行が遅れると、春先の気温が平年より低くなり、サクラの開花日や満開日が遅れます。このように、季節の進行に応じて生物の状態が変化する日を毎年観察することで、気候の変化を知ることができます。

成蹊気象観測所では、創立当初から、中学・高等学校の構内にあるサクラの木を標本木として、毎年春に開花と満開の日付を記録し続けています。

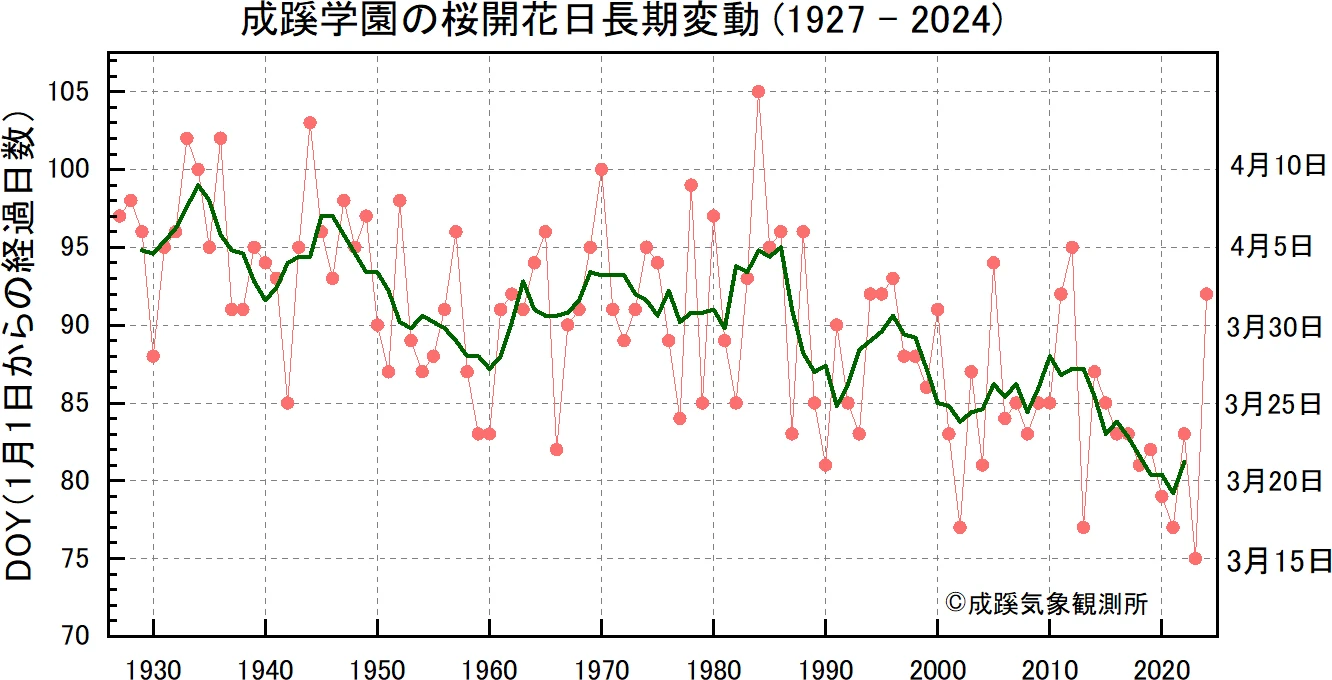

次のグラフは、成蹊のサクラ開花日の長期変動を示しています。赤丸は毎年のサクラ開花日、緑色の実線はその5年間の移動平均値です。左側の縦軸は1月1日を起点とした経過日数で、右側の縦軸にそれを月日に換算したものを記しています。1940年代まではサクラは4月5日~10日頃に開花していました。その後は開花日が少し早まり、1980年代までは3月末から4月初めに開花することが多くなりました。1980年代後半以降は開花日が急速に早まり、2023年はこれまでで最も早い3月15日に開花しました。この年は、100年前と比較して1か月ほど開花が早まったことになります。ただ、翌年の2024年は、暖冬であったにも関わらず、開花日が4月1日と遅れました。これは3月の気温が例年になく低かったことが影響しています。