アーカイブ

月面分光地質学

月面分光地質学

地球惑星科学合同学会(2002)における、成蹊高等学校天文気象部による発表内容

この観測の目的は、バンドパスフィルターを使用した月面分光観測によるTiO2含有量マップを作成し、月面のどこにTiO2多く含まれているのか、という地質調査をすることである。

方法

選択波長の光のみを透過するバンドパスフィルターを用いて、月面からの反射光のうち、いくつかの波長帯のみの光だけに絞って撮影し、その画像を処理すると、月面のTiO2の組成マップを作成することが出来る。撮影、画像処理の手順は佐伯ほか(2000)、Lucey et al.(1998)の方法による。

機材

-

・光学系:

エルデ光器製GX-1赤道儀

高橋製作所製FS-152 屈折望遠鏡(口径15cm、F8)

SBIC製 ST-9E 冷却CCDカメラ(512×512ピクセル) - ・バンドパスフィルター

ケンコー製フィルター:

BP-42(青)420nm、BP-75(緑)750nm

バンドパスフィルターは、(株)ケンコー製の工業用フィルターを利用した。

フィルターは、CFW-8Aのフィルター・セルに合わせて加工した。

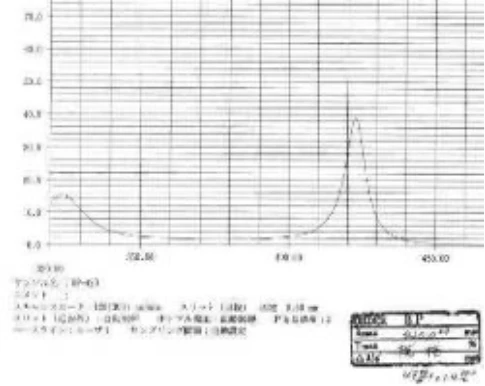

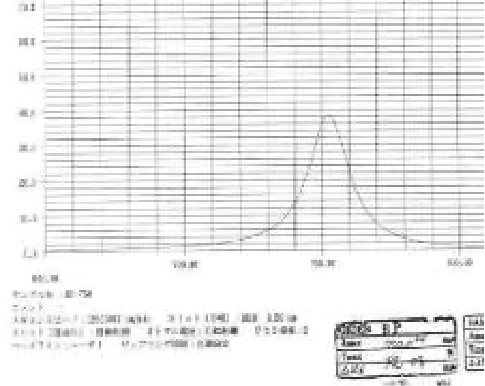

フィルターの特性を下図に示す。

このバンドパス・フィルターは、ケンコー代理店のイーグル商事を通じて発注することができる。加工費も含めて、1枚17,000円程度。

私達のシステムでは、ほぼ満月全体を撮像することができるので、1ピクセルは、ほぼ6.5kmに相当する。

・フラットフィールド補正用野外積分球

画像処理を付すためには、元画像が均質である必要がある。このために、ダークフレームとフラットフレームを利用した補正が必要である。

ダークフレームは、撮像時に同時に撮影され自動的に補正される。フラットフレームは、良い画像を得るために、フラット用野外積分球を作成して、撮像した。制作方法は佐伯ほか(2001)によった。発泡スチロール半球(直径60cm)を二個使用した。白色塗料(アサヒペン クリエィプブカラースプレー)を内側に塗布した。クリプトン球(2.5V)を丸く開けた穴の周りに三つ装着し、電源と接続した。

得られたフラット画像は非常に良好なものが得られた。フラット補正には、アストロアーツ社のステライメージ3を使用した。

撮像と画像処理の様子

画像処理

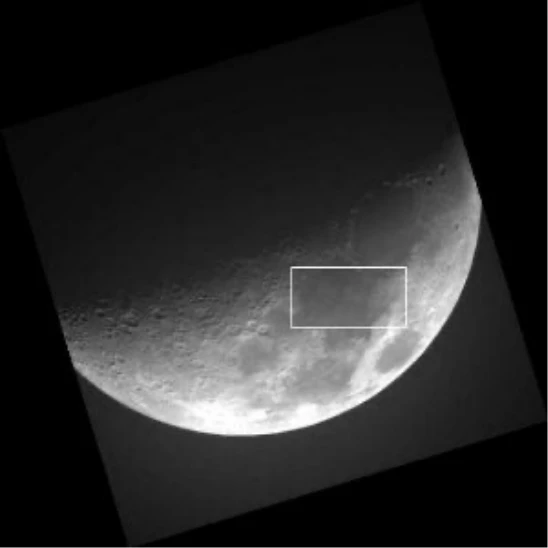

マップ作成に使用した画像:

4月24日19:30 JST(10:30UT)撮影

月齢は11.3

シャッタースピード:0.11秒

冷却温度 -20℃

望遠鏡の口径は5cmに絞ってある

- ・測光補正月面の輝度差をなくすためのフィルター・イメージを生成する。これにはルナフィルター(LF.EXE:佐伯ほか、2000)と呼ばれるソフトを利用する。LFの処理には下記の項目が必要である。

- 1)月画像の半径の長さ(単位:画素)

- 2)観測日時の月の秤動量(天文年鑑による)

- 3)輝面比(天文年鑑による)

- 4)太陽の月面余経度と月面緯度(天文年鑑による)

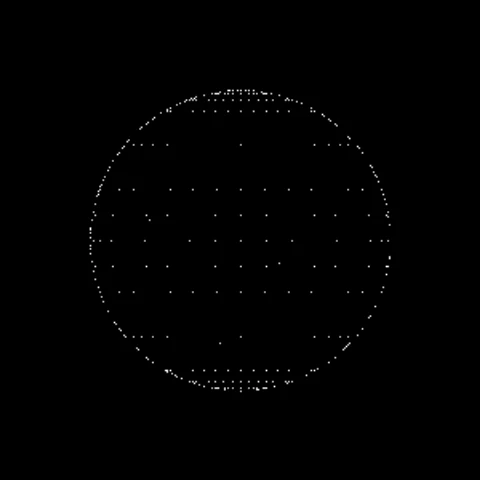

フィルターを月画像に正確に載せる為、位置合わせ用テンプレートを、ルナマップと呼ばれるソフト(LM.EXE、佐伯ほか、2000)を使いて生成する。位置合わせ用のクレーターは、コペルニクスとティコを使用した。観測日時の秤動量を入力すると、図Dの様なテンプレート画像が生成される。この画像には月の輪郭と10度ごとの緯度経度交点部分に輝度10000の点が、指定した緯度経度地点に輝度20000の点がプロットされる。ステライメージ3のコンポジット機能を用いて、テンプレート画像と月画像を一致させるのに、どれだけ回転・平行移動しなくてはならなかったか調べる。これを記録しておき、フィルター画像も全く同じ様に移動して月画像と乗算合成する。

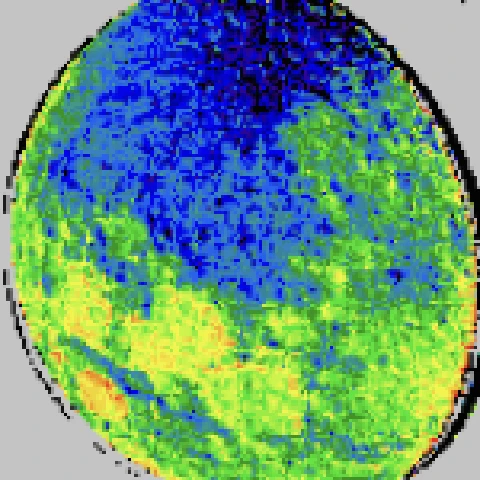

420nmおよび750nmの画像それぞれに上記の処理をし、この2枚の画像を tife.exe (Saeki et al.、2000)を用いて重ね合わせてTiO2マップを生成する。

考察

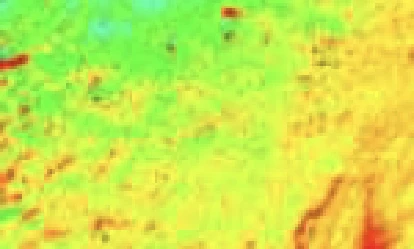

A. クレメンタインによるTiO2マップおよび、佐伯ほか(2000)との比較

- クレメンタイン画像の方がコントラストがついている。

- 静かの海に関しては、私達の画像でも、クレメンタインの画像でも、ほぼ全域でTiO2が多くなり、真中が周囲と比較してTiO2が少なくなっている点まで含めて同じである。

- 私達の画像では、危機の海の全域が多い地帯に入るが、クレメンタインの画像では下半分しか多くない。

- 豊かの海ではTiO2が多い部分が少し欠けていた。

- 晴れの海の縁の部分がTiO2が多いが一致する。

- 私達の画像では、豊かの海は殆どが多い部分になっているが、クレメンタインの画像では真中の半分くらいが多いだけである。

- 危機の海のTiO2の含有量の多少が佐伯ほか(2000)の画像と比較して、正反対である。

- 私達の画像では、クレーターがハッキリしているが、クレメンタインの画像ではそうでもない。これは、比較したクレメンタインの画像がウェブ上のもので精度が悪いためだろう。しかし、ティコ・クレーターでは、TiO2が少ないという点は一致する。

- 私達の画像と、佐伯ほか(2000)の画像では、晴れの海を縦断する筋(レイ)では、TiO2が少ない。このレイは、ティコの周囲に飛び散ったレイの延長ち考えられる。ティコのある月の高地の主成分である斜長岩が殆どであると考えられるため、TiO2が少ないのだろう。

- 私達の画像とクレメンタインの画像とも、コペルニクス・クレーターに相当する部分はTiO2が少ない。

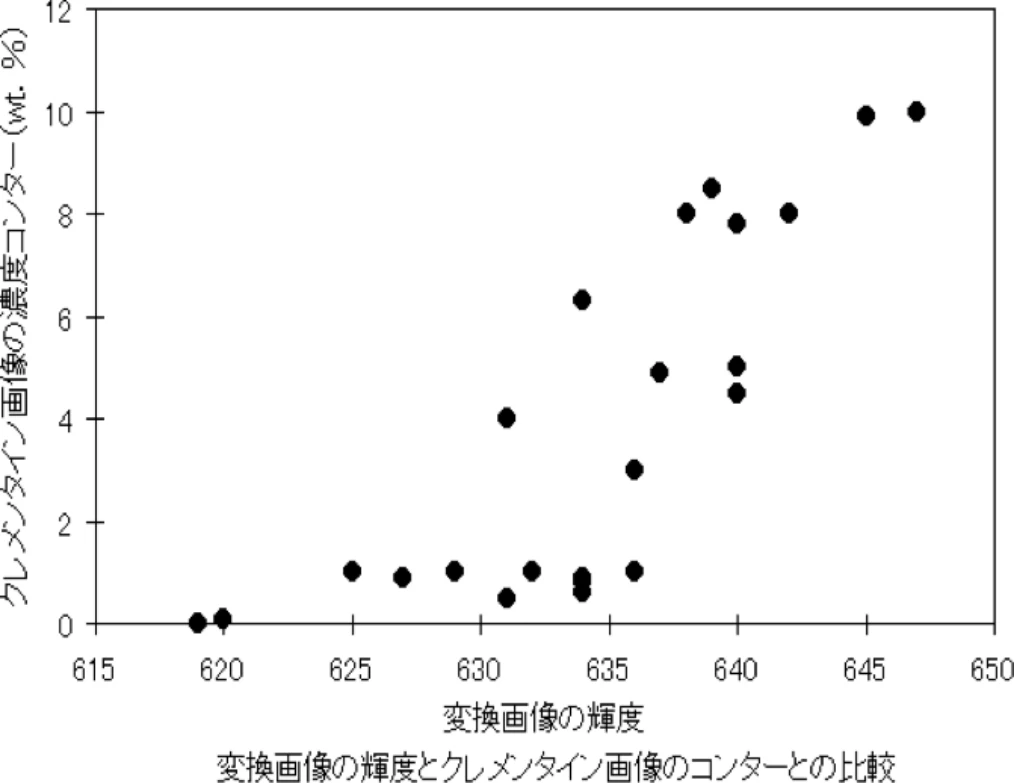

B. グラフで精度を確認

このグラフは、画像の明るさをX軸、TiO2含有量(単位%)をY軸に取ったグラフである。概ね、一直線上に並んび、画面の明るさとTiO2量は一致する。しかし、明るい所でもTiO2が少ない所が存在する。原因としては、比較画像の月面上の位置が目分量で不正確でいること、月縁の部分の補正が余り正確にできていないことが考えられる。

今後の計画

今回の撮像システムには、セレストロンC5(口径12.5cm)+SBIC ST-5(320×240ピクセル)が同架してある。サブスコープを用いると、主鏡と同時に、月面の拡大画像(解像度約2km)を得ることができる。両者を組み合わせて、Near side側のより詳細なマッピングが可能になる。

文献

P.G. Lucey, D.T. Blewett, and B.L. Jolliff, 2000, Lunar iron and titanium abundance algorithms based on final processing of Clementine ultraviolet-visible images, Jour. Geophys. Res., 105, E8, 20297- 20305.

佐伯和人・平田 成・大嶽久志・竹内圭一、2000、望遠鏡月面分光観測システム構築。日本惑星科学会誌、 9、77-85。