Column

コラム

東京の大雪

東京では、過去にどの程度の大雪が降ったことがあるのでしょうか。最近は暖冬が多く、都市化の影響もあり、大雪が降りにくくなっていますが、江戸時代にはそのような影響がなかったため、大雪が多かったのでしょうか。各種資料を基に、過去の東京の大雪について調べてみました。

1875年(明治8年)6月1日に東京気象台が開設されて以来、最も深い積雪記録は1883年2月8日の46センチです。これは気象台の観測データで、都内の場所によってはもっと積もったかもしれません。新聞集成明治編年史から2月9日付の東京日日新聞の記事を引用すると、「一昨昨6日は昨日春立ちし甲斐ありて、天気いと長閑かに風さへなくて夜に入りても星の光り隅なければ、明日の日和も好るべしと思ひしに似ず7日の午前2時頃より空の気色忽ち変りて4時過ぎより霙の降り出で、5時頃より全くの雪となりぬ。(中略)夜半許には1尺の上に満ちたるが、この頃より風はますます荒く雪はいよいよ降り積もりて、本社の前なる銀座の通りも人ひとりも往交ふを見ず、(中略)戸外に出れば扨も降積みにけり。軒下の雪除ある所にても3尺に近く満たれば、況て往来の風の吹き溜まる所にては、5尺より6尺にも及びたらんか」という記述があります。

観測値の46センチは1尺4寸に相当するため、記事中の3尺に近い積雪は明らかに過大な数字です。もちろん、積雪深には地域差があるため、都内の場所によっては1メートル近く積もったかもしれません。

図1 銀座の大雪風景

東京では一体どのくらいの積雪があると大雪と呼ぶのでしょうか。5センチ程度の積雪でも交通に混乱を起こすようであれば、大雪と呼べるかもしれません。江戸時代の記録を見ると、「江戸に大雪、積もること一尺余」という記述が目立ちます。単純にメートル法に換算すると約30センチですが、前述の例のように過大に見積もっている可能性も考えられます。そこで、仮に積雪深20センチ以上を大雪と定義して過去の記録を調べると、1875年の観測開始以来2024年までの150年間で合計25回の大雪がありました。これは6年に1回の割合です。月別に見ると、1月は7回、2月は15回、3月は2回、4月は1回で、12月には20センチ以上の積雪は記録されていません。やはり東京では2月に大雪が降りやすいことがわかります。

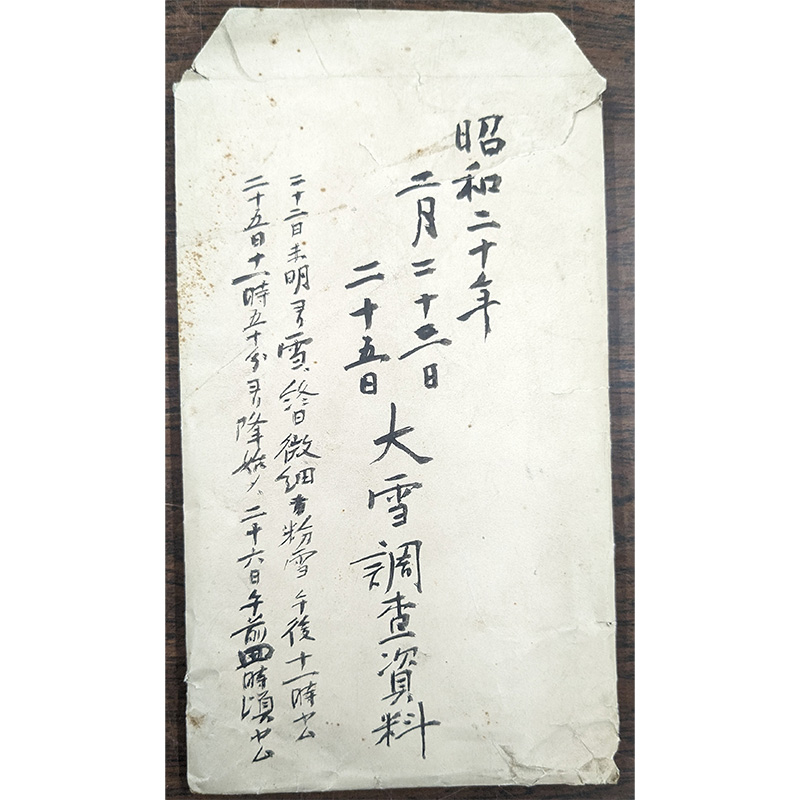

図2 成蹊中高校の大雪調査資料

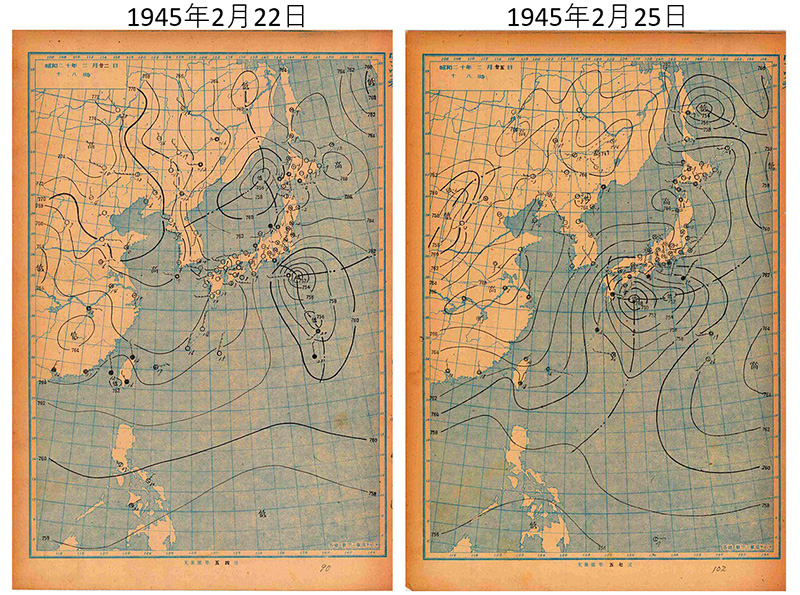

成蹊気象観測所には「昭和20年2月22日・25日大雪調査資料」という貴重な記録が残っています(図2)。1945年2月22日は東京都心部(中央気象台)でも積雪38センチという観測史上2番目の大雪が記録されました。同月25日にも23センチの積雪があり、寒い冬でした。この両日の天気図を見ると、関東地方の南岸を発達した低気圧が通過しており、東京に雪をもたらす典型的な気圧配置でした(図3)。

図3 日本付近の印刷天気図 出典:気象庁

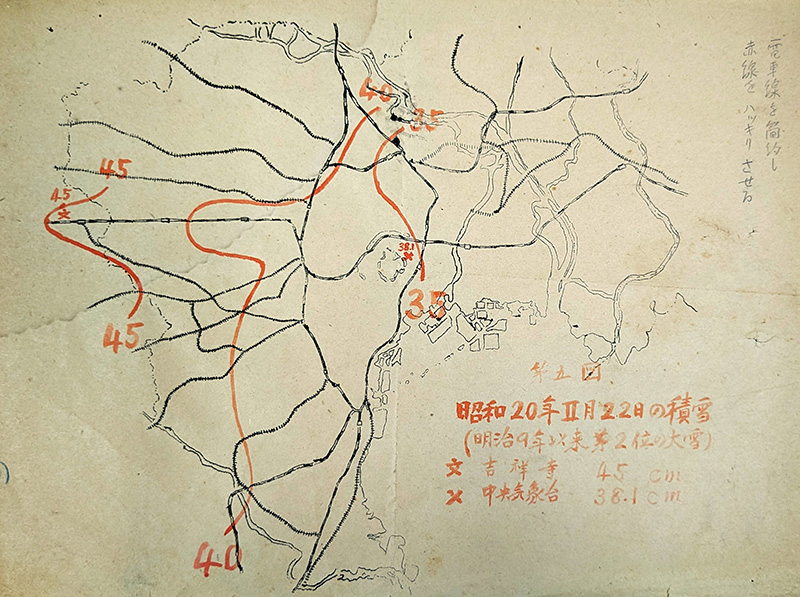

当時の調査ノートには、東京とその近辺から通学する生徒が両日の積雪深を測った結果を等値線で示した図が示されています(図4)。この図から、都心部よりも郊外の吉祥寺の方で積雪深が大きかったことがわかり、都市と郊外の気温差によるヒートアイランド現象を可視化した貴重な資料となっています。

図4 1945年2月22日の東京都内積雪深等値線図

(文責:三上岳彦)