Column

コラム

史上最強の1828年シーボルト台風

成蹊気象観測所は、1926年に設立されて以来、100年間の歴史をもつ日本有数の民間気象観測所です。一方、気象庁の前身である内務省東京気象台が公式の気象観測を開始したのが1875年ですから、成蹊気象観測所よりは約50年早いことになります。

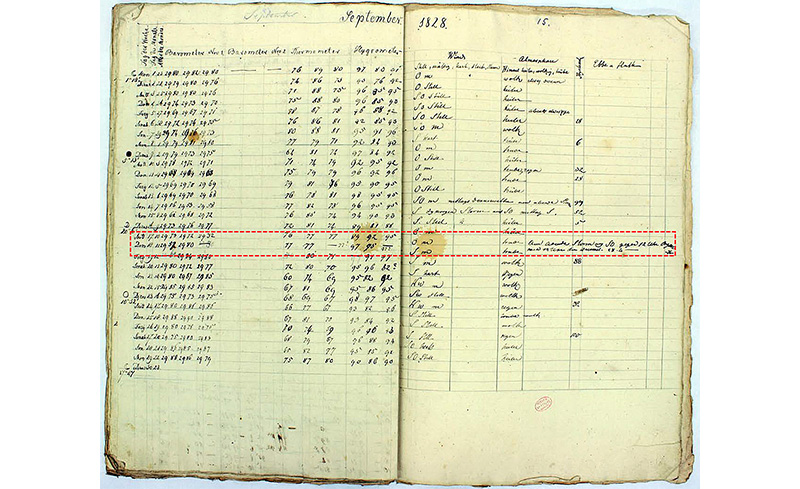

実は、さらに50年以上さかのぼる1819年から長崎・出島でオランダ人医師らによる気象観測が行われていたことが、筆者らの研究チームの調査で明らかになりました。当時の観測原簿をもとに毎日の観測記録(気温、気圧など)がデジタル化されています。その中に、ドイツ人の医師・博物学者のシーボルトによる気象観測データが含まれていたことはあまり知られていません(図1)。

図1 シーボルト肖像画(川原慶賀筆)

ところで、シーボルトが長崎滞在中の1828年9月17日(文政11年8月9日)の夕刻から翌朝にかけて、南西日本の九州北西部は暴風雨と高潮に襲われました。当時長崎港に停泊中のオランダ船コルネリウス・ハウトマン号が対岸に座礁し、船中から多数の国外搬出禁止の日本地図などが見つかったため、これらを所有していたシーボルトや関係者が捕らえられ厳しい処分を受けた「シーボルト事件」の発端となったというのが通説でした。ただし、その後の研究調査では、積み荷は船を安定させるバラストだけで、シーボルト関連の物件は無かったとされています。いずれにせよ、停泊中の船舶が座礁するほどの強風を吹かせた原因が、当日の夜半に長崎港近くに上陸した並外れた規模の台風(後にシーボルト台風と呼ばれる)であったことは、各種の史料や観測記録からも疑う余地はありません。

ここでは、過去300年間で最強の台風と言われるシーボルト台風について、もたらされた激甚災害の実態、台風の規模と経路を推定してみましょう。

歴史時代の災害を項目別に年表形式で編纂した「日本災異志」の「大風」の項目に、1828年9月17日における「備前大風」の状況が、次のように記載されています。

“八月九日(新暦9月17日)夕刻より空前絶後の大風にして人出て歩行する能わず。樹木悉く倒れて道路を塞ぎ、家宅あるいは倒れあるいは大破復一宇の全きものなし。家族九人の内八人死せしものありと以て其の惨害を知るべし。”

このような記述からも、台風上陸による備前(現在の佐賀県、長崎県)の強風の実態をうかがい知ることができます。シーボルト台風による被害に関しては、小西達男さん(元佐賀気象台長)が詳細に分析しており、佐賀藩の史料などから、北部九州での死者が1万3000人~1万9000人、全半壊家屋12万戸以上と推定しています。犠牲者の数でみても、1959年9月下旬に紀伊半島に上陸して高潮被害等をもたらし、5098名の死者・行方不明者を出した伊勢湾台風をはるかにしのぐ激甚災害であったことがわかります。

台風の勢力(強さ)は、中心付近の気圧と風速で推し量ることができます。現在は、各地の気象台での精密な気象観測値や高解像度の気象衛星データが時々刻々送られてくるため、台風の中心気圧や風速、経路などを正確に把握することができますが、シーボルト台風が九州に上陸した1828年当時、日本では気象庁による公式の気象データがなかったために、その強さを的確に見積もることは難しかったのです。そこで、筆者らはオランダの気象研究者と共同で行った長崎・出島における気象観測データの解析をもとに、シーボルト台風の勢力推定を試みました。

高橋浩一郎さん(元気象庁長官)によると、この台風の被害状況(死者数、全半壊個数など)から、中心気圧900ヘクトパスカル、最大風速50メートル/秒で、過去300年間の最強台風であったと推定していますが、あくまで推定値に過ぎません。気象庁による観測記録の得られる期間で最強の台風は、1934年9月21日に高知県室戸岬付近に上陸した室戸台風で、上陸時の最低気圧が911.6ヘクトパスカル、中心付近の最大風速60メートル/秒でした。もし、シーボルト台風の上陸時の気圧や風速が室戸台風を上回れば、史上最強の台風と言えるでしょう。

ところで、長崎・出島では、1819年からほぼ継続的に、シーボルトを含むオランダ人医師らによる気象観測が行われていたことが、筆者らの研究グループによって明らかにされています。その中に台風襲来日を含む1828年9月の気圧や風の観測データ記録が残されていました(図2)。

図2 シーボルト手書きの観測原簿(1828年9月)

出典:The Siebold Archive, Faculty of East Asian Studies, Ruhr University Bochum,Germany;shelfmark1.142.002

図2の赤色破線枠で囲まれた部分に、台風が上陸した9月17日と18日の記録が記載されています。観測項目は、気圧(インチ)、気温(華氏)、湿度(%)、風向と強さ、降水量で、最後に注記欄がついています。観測は1日3回行われ、朝、昼、晩としか記されていません。これまでの筆者らの研究調査から、朝は午前6時、昼は正午、晩は午後10時に相当することがわかっています。ここでは、台風の勢力の指標として気圧に注目し、その時間的変化に注目しました。

ただし、観測された気圧の単位はインチ(水銀柱の目盛り)であるため、現在用いられているヘクトパスカルに変換する必要があります。また、筆者らの分析からこの期間の気圧データには、7ヘクトパスカル低めに測られたという系統的な誤差があり、これについても補正を行いました。さらに、観測記録の17日の最後に記されたドイツ語の注記を解読すると、「夜間、南東からの風、零時頃に台風、零時過ぎの気圧28.4インチ」と記載されています。この数字の誤差補正と単位変換をすると、964.84hPヘクトパスカルとなります。長崎に上陸したのは午前2時頃と推定され、それ以前の気圧低下量等から推測すると、長崎最接近時の台風中心最低気圧は930ヘクトパスカル前後と考えられます。

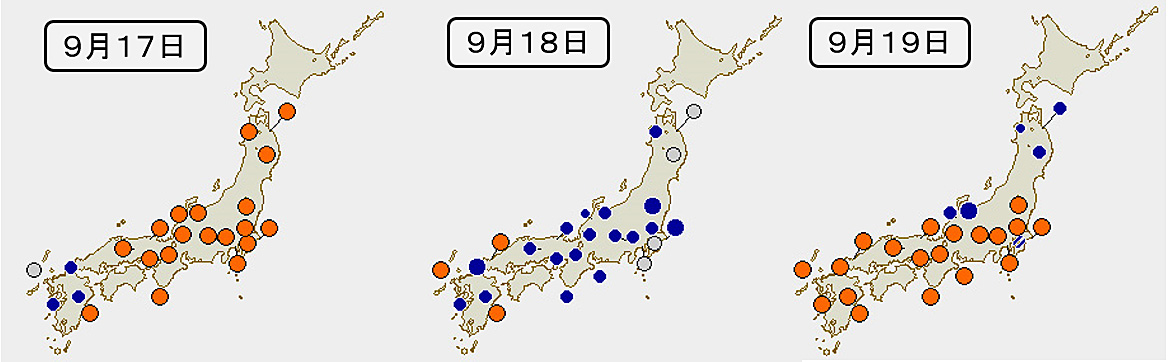

筆者らの研究グループでは、全国各地に残されている江戸時代の日記に記載されている毎日の天候記録を収集し、それらを用いて気象観測記録の得られない歴史時代の気候復元に取り組んできました。また、収集した毎日の天気をコード化し、日本地図上に天気マークで表示する試みもなされています。こうした毎日の全国天気状況を地図化して追跡することにより、晴天域や降雨域の移動が可視化され、降雨をもたらす前線や低気圧、台風などの移動を推定することが可能になります。

図3 シーボルト台風上陸前後の全国天気マップ(オレンジは晴、青は雨を示す。なお、大きな○は大雨を示す)。

吉村稔氏(山梨大学名誉教授)のHWDB(歴史天候データベース)に加筆修正。

図3は、シーボルト台風上陸後の天気分布と各地の天気状況を示したものです。9月17日の北九州では昼頃から風雨が激しくなり、夜に入って風が強まり、午後11時過ぎには暴風雨となっています。翌日の18日には、全国的に雨天となっていますが、近畿地方では午前中から昼過ぎにかけて時々風雨はあるものの、夕方には風もおさまり、晴れ間が出るようになります。ただ、北陸の金沢では、午後1時頃に一時的に強風が吹いています。

図4 1828年9月のシーボルト台風進路推定図(三上岳彦原図)

このような天気分布と時間変化から、シーボルト台風の経路を推定したのが図4の破線で示した矢印です。9月17日の夜半過ぎ、北九州に上陸した台風は、18日の朝から夕方にかけて中国地方を縦断して北上し、関東地方北部から東北地方南部で太平洋に抜けたと推定されます。18日の弘前藩・江戸日記には、「夜10時前より大雨、南風激し」と記されており、北陸地方南部から関東地方北部を通過した台風の中心に向かって南からの強風が吹き込んだと考えられます。

以上、200年近く前の1828年9月に九州北西部に上陸し、死者1万数千人という史上空前の大規模災害を引き起こした「シーボルト台風」について、古い気象観測記録や日記天候記録などから、その勢力や経路の復元を試みました。人間活動に起因する地球温暖化の進行で、台風の勢力や経路に変化が出ることが懸念されていますが、本稿で取りあげた「シーボルト台風」の事例解析が将来の気候変動とどのように関連するかは、今後の検討課題となります。

(文責:三上岳彦)