トーリウムで「社会貢献活動×学生プロジェクト 成果報告会」を開催

成蹊大学では、ボランティア活動等の社会貢献活動や、学生主体のプロジェクト活動に対して様々な支援を行っています。

11号館ラーニングコモンズ トーリウムでは、学生の自由な学びを深めるだけでなく、社会の諸問題を解決に導く課題解決型学習(PBL)を推進する拠点となることを目的として、「蹊(こみち)プロジェクトコンテスト」を開催し、学生によるプロジェクト活動を支援しています。

3月26日(水)15:00より、トーリウムで開催される「社会貢献活動×学生プロジェクト 成果報告会」において、ボランティア支援センター社会活動支援奨学金による活動報告とともに、蹊プロジェクトの成果報告会を開催します。

大学から飛び出し、地域、社会へフィールドを広げて活動した学生たちの軌跡をぜひご覧ください。(最終報告会にはどなたでもご参加いただけます。)

また、当日は2024年9月に開設した11号館の見学ができます(理工学部エリア除く)。

多くの方のご参加をお待ちしております。

■日 程:

3月26日(水)15:00~17:00 【14時30分受付開始】

■会 場:

11号館ラーニングコモンズ3階イベントエリア

正門からのアクセスは下記URLでご確認ください。

https://www.seikei.ac.jp/university/lc/guide.html

■内 容:

発表団体、当日プログラムはコチラ

■申込方法:

会場の準備の都合上、下記URLより申込フォームに事前入力をお願いいたします。【3月19日(水)締め切り】

https://forms.office.com/r/UgA398sXav

■主 催:

成蹊大学ボランティア支援センター

成蹊大学高等教育開発・支援センター

【蹊プロジェクト 活動内容紹介】

■「クリスの成蹊パンちゃれんじ」 (地域連携)

11号館の無人決済型店舗(SEIKEI Self-service store)でパンを販売している地元、武蔵野市で人気のパン屋、クリスベーカリーと協力して、11号館とクリスベーカリー本店での売り上げを伸ばせるような施策を検討しています。パンの試食会や学生アンケートを行い、その結果を分析して、より高い売上げが見込まれるパンや新商品やマーケティング手法を考えます。この活動により、学生生活でなかなか知ることができない地域ビジネスについて、商品開発~サービス提供~売上げまでの一連の流れを体験することができるとともに、地元の小売業とのつながりが強化されると考えています。

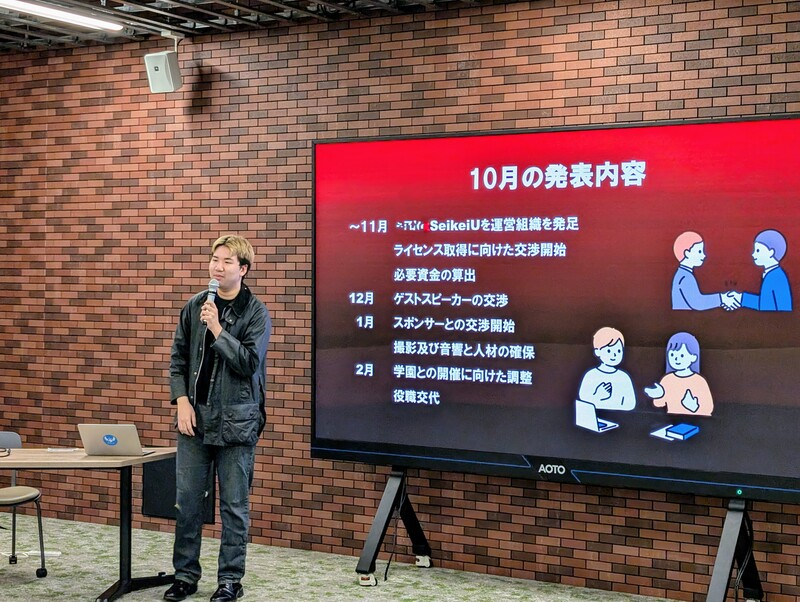

■「プレゼンテーションイベントを通じた吉祥寺の街おこし」 (地域連携)

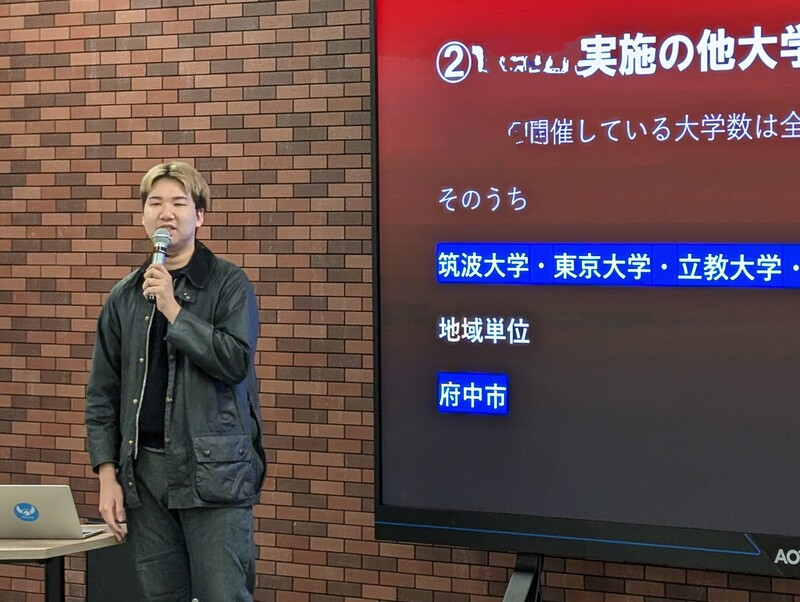

アメリカに本拠地を置く世界的非営利団体で主に講演会の企画・運営を行う某団体公認のコミュニティへ参加し、学生や地域の人をスピーカーとしてプレゼンテーションを行うイベントを成蹊大学で学生主体で開催することを目的として活動しています。24年度中にコミュニティへの参加をし、25年度のイベント開催を目指しています。

世界的に知名度の高いイベント開催を通じて武蔵野地域と成蹊学園の連携をより強化するとともに教育的価値のあるイベントを学内で開催することで、多くの学生や地域の方々に新たなアイデアと出会っていただく良い機会になると考えております。

■「成蹊大学アントレプレナー育成プロジェクト」 (アントレプレナーシップ)

地域の経営者、行政と連携し、武蔵野地域から起業家を輩出するための活動を行っています。地元の経営者などによる講演会を企画し、学生の「起業」に対する認知度と理解度を向上させます。関心を持った学生に対しては、市の産業振興課や地域でスタートアップを支援する団体に協力してもらい、起業に向けたより具体的な情報や支援を提供することを目指します。本プロジェクト活動を通じて、学生に、将来の選択肢として「起業」を考えてもらえるようになることや武蔵野地域の企業や行政と成蹊大学の連携を強化することを実現したいと考えています。

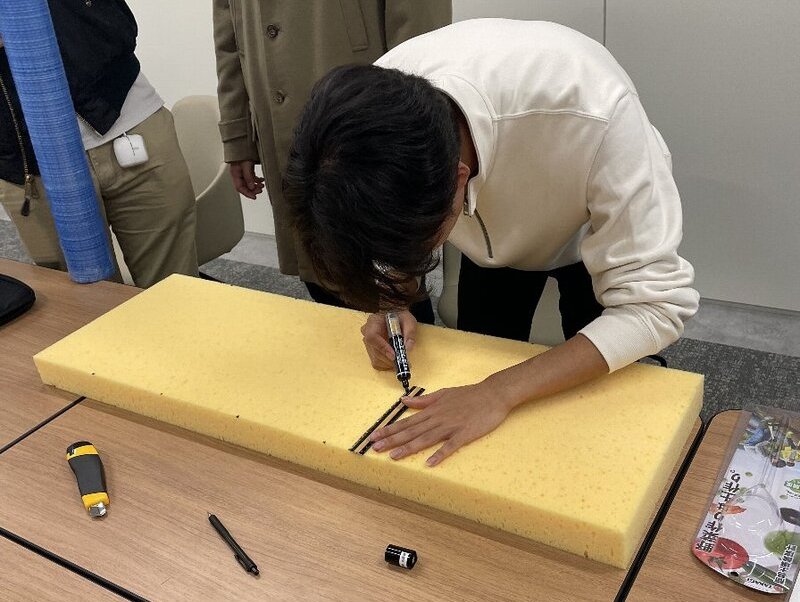

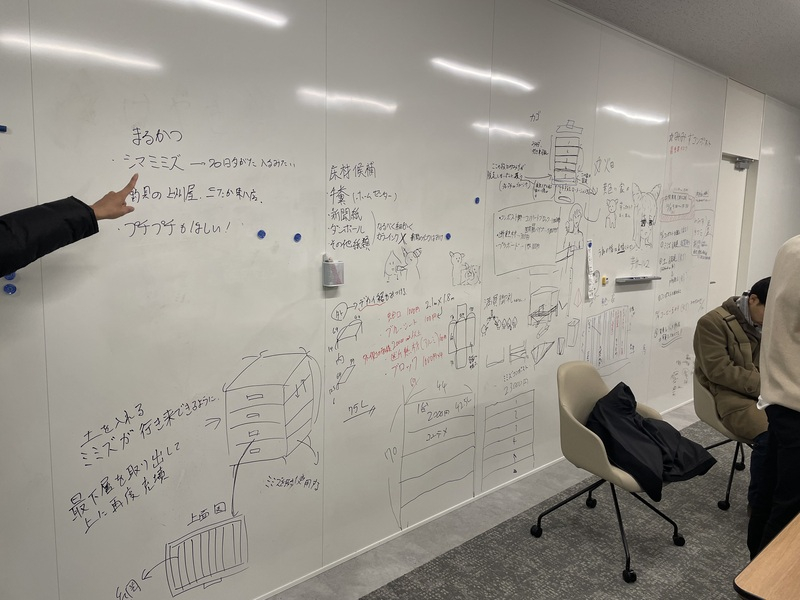

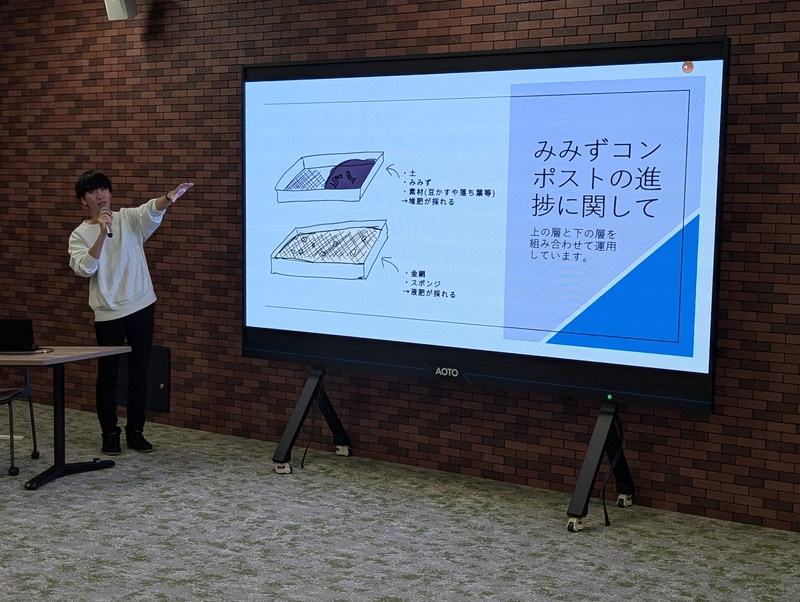

■「未来を耕せ!つながるサステナ農園プロジェクト」 (サステナビリティ・地域連携)

成蹊大学公認サークルである「お芋掘りサークル」(農業体験を主軸とした団体)のメンバーで構成されるプロジェクトで、「農業」を切り口とした更なる「学内連携」、及び「地域連携」を目指して日々活動しています。サステナビリティ教育研究センターと二人三脚でプロジェクトを進めており、企業(スターバックスコーヒージャパン様)から提供していただいた豆粕や学内で出た生ゴミをミミズコンポストで分解することで循環型肥料を作成します。その肥料を成蹊小学校の畑で活用するだけでなく、小学生と一緒に農作物を育てる事で「成蹊学園の縦のつながり」や「地域との連携」をより深めていくことを目指します。