法学部の特色

1年次からの少人数制ゼミ

ゼミでは、専門的知識を修得するとともに、プレゼンテーション、コミュニケーション能力、そして論述力を高めることに力を入れています。全学年に少人数制のゼミを配し、基礎固めから専門知識の応用力まで、段階的に身につけられるようにカリキュラムを編成しています。法学、政治学では「ことば」と「論理」が重要です。ゼミで自分の見解を述べたり、議論、ディベート、論文執筆を通じて、「ことば」と「論理」の運用能力を鍛えます。その過程で、問題を掘り下げて展開し、法的、政治的な思考手順に則って新たな価値を生み出す力を養います。

学科の枠を越えた

多様な履修システム

現代社会で起きている諸問題を解決へと導き、より多くの人々が安心して幸せに生活できる環境をつくること。法学と政治学は、それぞれにアプローチの方法は異なりますが、目的、目標は共通しています。特に複合的な要因で起こるケースが多い近年の諸問題を解決するためには、ひとつの専門だけではなく、幅広い視野と知識が必要になります。

法学部では、法律学科、政治学科どちらの学科に所属していても履修できる共通科目を充実させています。また、両学科とも必修科目の割合が抑えられており、自由度の高い履修選択が可能です。

興味ある科目を深く追究するだけでなく、他学科の科目も積極的に履修することで、新しい自分の発見にもつながります。

国際コミュニケーションに関連する多彩な科目

いまや法や政治は世界規模で変動しています。法や政治に携わる者にとって、国際的なものの見方や知識、語学能力は必要不可欠です。法律学科では国際法、政治学科では国際政治関連の分野を充実させ、さらにその基本となる語学力を向上させるため、多彩な科目を設けています。4年間じっくりと外国語によるコミュニケーション能力を伸ばし、コミュニケーションのための技法も学ぶことができます。

高度職業人養成システム

2020年度より現代社会の要請に応え、高い専門性と幅広い教養を身につけた卒業生を社会に送り出すことを可能とする【高度職業人養成システム】を導入。このシステムは、【エキスパート・コース】と【重点学修認定制度】から構成されます。

コンデンスト講義シリーズ

公務員試験受験者のニーズに対応するため、法学部の専門科目の講義に比べて、ポイントを凝縮(=コンデンスト)した講義科目を開設しています。法学部以外の学生も受講することができます。

講義科目

- ●コンデンスト憲法

- ●コンデンスト民法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

- ●コンデンスト行政法Ⅰ・Ⅱ

クロスオーバー演習

リベラル・アーツと専門科目の融合を目指し、教員のダブル配置による立体的・分野横断的な授業です。専門を異にする教員が、それぞれの専門性を生かし、深い教養の獲得を目指します。

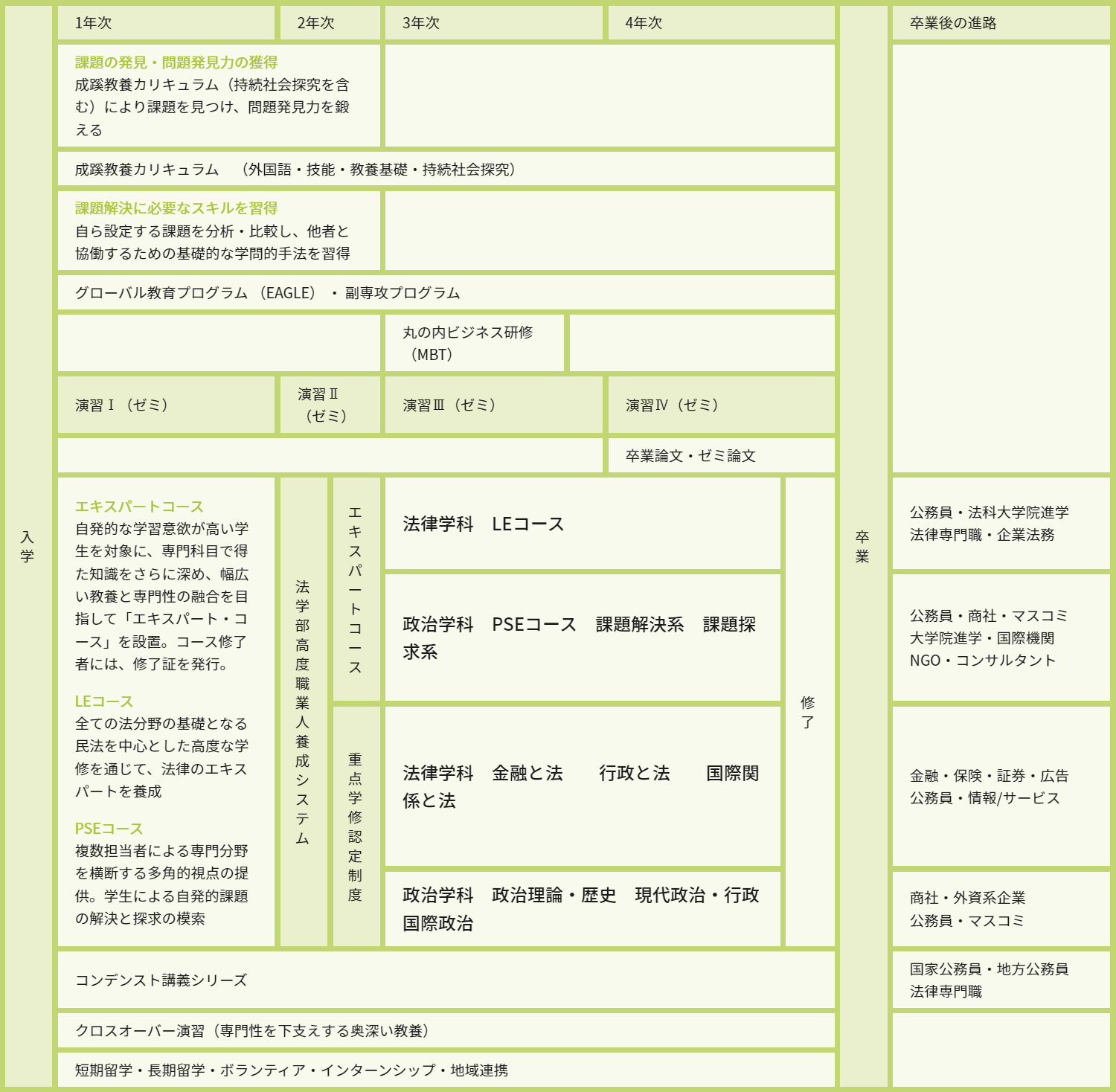

カリキュラム

|

入学 |

1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |

卒業 |

卒業後の進路 | |||||

|

課題の発見・問題発見力の獲得 成蹊教養カリキュラム(持続社会探究を含む)により課題を見つけ、問題発見力を鍛える |

|||||||||||

| 成蹊教養カリキュラム (外国語・技能・教養基礎・持続社会探究) | |||||||||||

|

課題解決に必要なスキルを習得 自ら設定する課題を分析・比較し、他者と協働するための基礎的な学問的手法を習得 |

|||||||||||

| グローバル教育プログラム (EAGLE) ・ 副専攻プログラム | |||||||||||

| 丸の内ビジネス研修 (MBT) |

|||||||||||

| 演習Ⅰ(ゼミ) | 演習Ⅱ(ゼミ) | 演習Ⅲ(ゼミ) | 演習Ⅳ(ゼミ) | ||||||||

| 卒業論文・ゼミ論文 | |||||||||||

|

エキスパートコース 自発的な学習意欲が高い学生を対象に、専門科目で得た知識をさらに深め、幅広い教養と専門性の融合を目指して「エキスパート・コース」を設置。コース修了者には、修了証を発行。 LEコース 全ての法分野の基礎となる民法を中心とした高度な学修を通じて、法律のエキスパートを養成 PSEコース 複数担当者による専門分野を横断する多角的視点の提供。学生による自発的課題の解決と探求の模索 |

法学部高度職業人養成システム |

エキスパートコース |

法律学科 LEコース |

修了 |

公務員・法科大学院進学 |

||||||

| 政治学科 PSEコース 課題解決系 課題探求系 |

公務員・商社・マスコミ |

||||||||||

|

重点学修認定制度 |

法律学科 金融と法 行政と法 国際関係と法 |

銀行・保険・証券・広告 |

|||||||||

| 政治学科 政治理論・歴史 現代政治・行政 国際政治 |

商社・外資系企業 |

||||||||||

| コンデンスト講義シリーズ |

国家公務員・地方公務員 |

||||||||||

| クロスオーバー演習(専門性を下支えする奥深い教養) | |||||||||||

| 短期留学・長期留学・ボランティア・インターンシップ・地域連携 | |||||||||||

※内容やカリキュラムは変更となる場合があります。