創立時からの精神が息づくESD教育

本校では、自分で種をまき、育てて食べるところまでを一連で学ぶ栽培教育や、自然に触れ精神を修養して身体を鍛える夏の学校など、創立当初からESDの精神を取り込んだ「本物に触れる」教育を行っています。社会に役立つ人物の育成を目指し、たくましい実践力と優しい心を養うことを使命としてきた成蹊小学校。創立当時から受け継がれるESDの精神が息づく環境の中で、子どもたちはのびのびと学校生活を送っています。

教育内容:教科活動

本校では、自分で種をまき、育てて食べるところまでを一連で学ぶ栽培教育や、自然に触れ精神を修養して身体を鍛える夏の学校など、創立当初からESDの精神を取り込んだ「本物に触れる」教育を行っています。社会に役立つ人物の育成を目指し、たくましい実践力と優しい心を養うことを使命としてきた成蹊小学校。創立当時から受け継がれるESDの精神が息づく環境の中で、子どもたちはのびのびと学校生活を送っています。

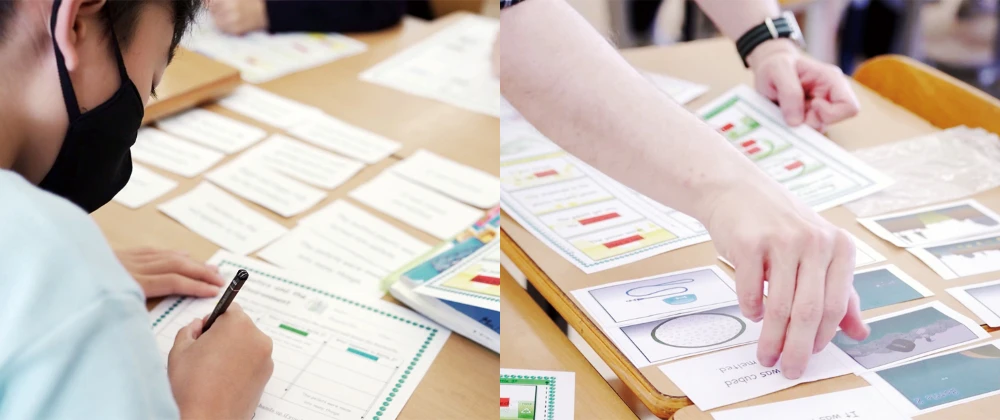

5年生の英語の授業では、桃李科と連携し、プラスティックゴミについて考える授業を行っています。さまざまな議題について英語で講演する『TED Talks』の映像を見たり、ワークシートやカードを使って、考えたことをクラスメイトと話し合い英語で発表します。このような経験を通して、子どもたちの環境問題への意識と言葉の表現力を高めていきます。

こみち科では、学園内に実った桃の実を使い、ジャムづくりを行います。成蹊小学校では、敷地内にある自然や四季の変化を目で見て感じるだけではありません。子どもたちは香り、手触り、音を楽しみ、ときには調理して味わい、まさに五感を使って楽しみながら学習しています。

学園内にある桃の木の栽培には、本校の子どもたち、成蹊大学の学生、教職員が協力し合い、共につくった堆肥が使われています。このように、一貫校の連携教育の観点から考えても、子どもたちにとって貴重な経験になる取り組みを積極的に行っています。

私たちが日々、当たり前のように着ている衣服に使われているコットン。そこに目を向けると、さまざまな問題が見えてきます。こみち科の授業では、そんな世界のコットン栽培の現状や課題、オーガニックコットンの意義などを考える授業を行っています。

小学校に設置されたミツバチの巣から、はちみつを採取する授業を行っています。ミツバチの花粉交配をはじめとした地球環境への役割や、はちみつが自然の恵みの奇跡であることを実体験から学ぶ取り組みです。

SDGsの達成に向けて

一貫校として学校同士で協力したり、他校や地域の人を結ぶ大切な役割を「サステナビリティ教育研究センター」が中心となり、SDGsを指標としながらさまざまな活動を行っています。「落ち葉は資源!」の考えのもと、敷地内のケヤキの落ち葉を活用して循環する仕組みをつくり出す「けやき循環プロジェクト」や、国内大手アパレルメーカーと連携し、不要になった子ども服を世界中へ届ける「“届けよう、服のチカラ”プロジェクト」など、子どもたちは、さまざまな分野でプロジェクトの一員として参加し、課外授業や実際の体験を通して学びを深め、SDGs達成に向けた活動に積極的に取り組んでいます。

ユネスコスクールに認定

成蹊学園は2019年12月、ESDの推進拠点であるユネスコスクールに認定されました。成蹊大学はユネスコスクール支援大学間ネットワーク「ASPUnivNet」に加盟しており、学校法人全体でユネスコスクールの活動を推進するのは世界的に珍しいケースです。