芸術文化行政コース

官民における芸術文化振興の担い手を育成することを目的として開設されたコースです。行政やNPOによる芸術文化振興の実務を学ぶとともに、芸術文化を通じてさまざまな人たちが共生できる社会を考えていきます。

なにを学ぶの?

どんな人が履修するの?

-

01

本コースは文学部の学生であれば、学科を問わず履修することができます。

-

02

履修に必要な科目の多くが各学科のカリキュラムに含まれているため、無理なく履修できます。

-

03

所定の単位を修得し養成コースを修了すると、卒業時に「芸術文化行政コース修了証」が授与されます。(要申請)

コースの流れ

- 1年次 ガイダンスに参加

(前期・後期の始めに実施) - 履修登録

- 1年次後期(12月頃) コース登録

- 2年次よりコース始動

- コース修了

コース修了者には、卒業時に修了証が授与されます。(要申請)

カリキュラム

授業科目例

- ●文化政策学

- ●アート・アドミストレーション

- ●地方自治体の文化行政

- ●文化政策と法

- ●アート・ジャーナリズム

- ●舞踊論

- ●写真論

- ●日本美術史

- ●日本演劇史

- ●上演芸術論

- ●芸術文化行政特講

- ●サブカルチャー論

- ●メディアとアート

- ●共生社会トピックス(アートと社会)

- ほか

詳しくはこちら

PICK UP

授業

美術やサブカル、それとも演劇やダンス?

芸術文化と社会に関する興味を追求しよう!

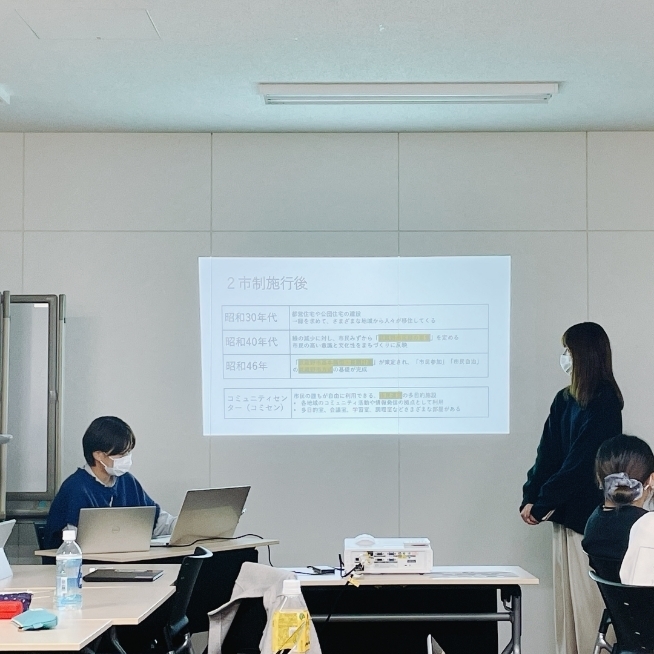

文化政策学

芸術文化活動を通じて市民生活やまちの活性化に取り組む自治体が増えています。その背景には何があるのでしょう?具体的な取り組みを見ながら、日本の文化行政の現状と課題を理解するとともに、文化行政に関わる基本的知識を身につけます。

アート・ジャーナリズム

アート・ジャーナリズムとは、アートに関連する出来事や人物について取材し、雑誌や新聞で報道したり論評したりする活動を指します。広報的役割を果たす一方、批評者としての役割も果たすアート・ジャーナリズムがもつ社会的意義を考えます。

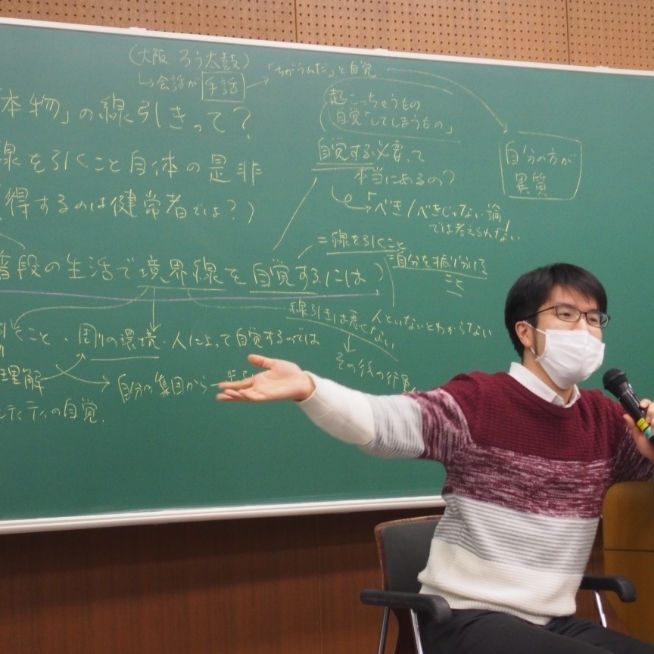

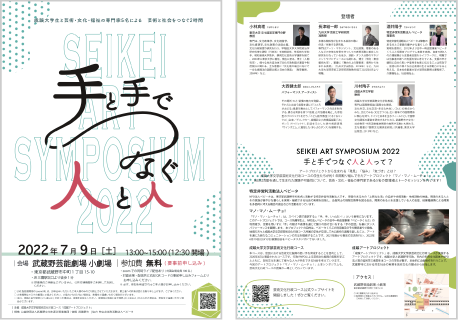

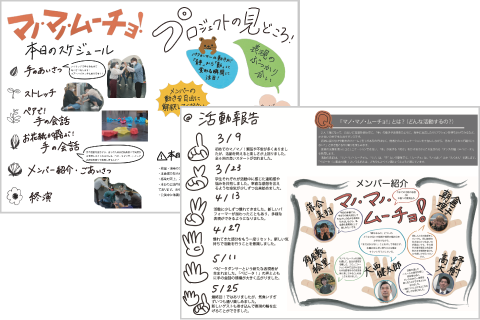

芸術文化に関わる企画の立案・運営を実地で学ぶ「制作実習」

(2022年度入学生以降は「制作演習」)

武蔵野市内の文化施設やNPO法人などと連携し、演劇祭や美術展、音楽祭や写真展などの企画を実現する実習です。連携する施設や組織は、吉祥寺シアターや吉祥寺美術館、武蔵野ふるさと歴史館など。芸術文化活動が盛んな武蔵野市にある成蹊大学ならではの実践的な学びです。

「制作実習」の

3つのポイント

-

01

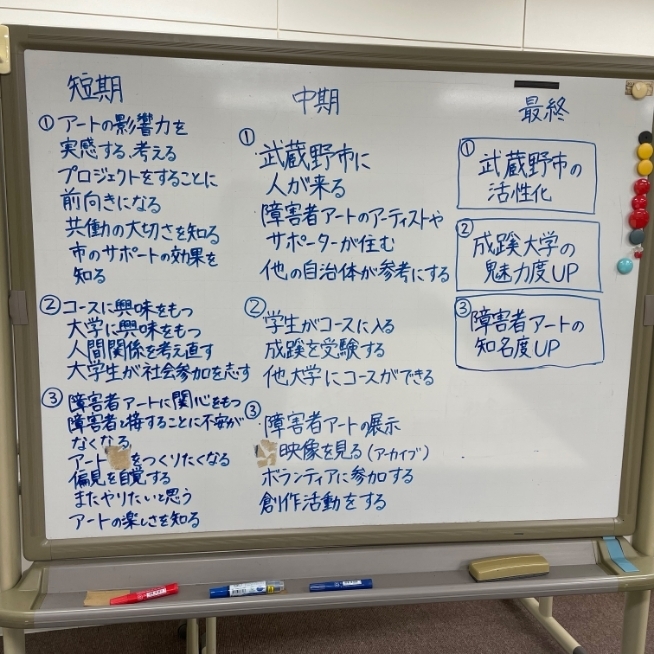

10~15名のグループに分かれ、学生自らが立てた企画を約1年間かけて実現。

-

02

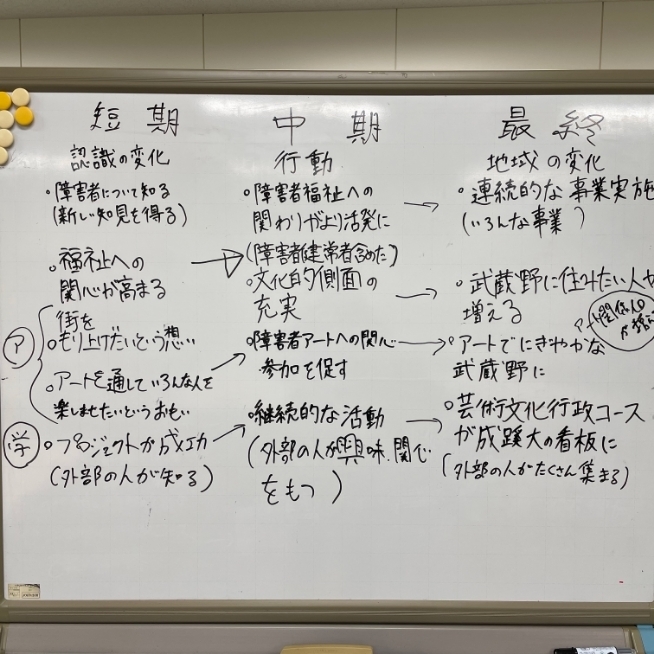

芸術文化活動を通じて武蔵野市・人々・アートをつなぎ、地域の活性化を図る。

-

03

文化政策やアーツマネジメントに精通した教員が企画の実現を具体的にサポート。

-

1

制作演習A・B

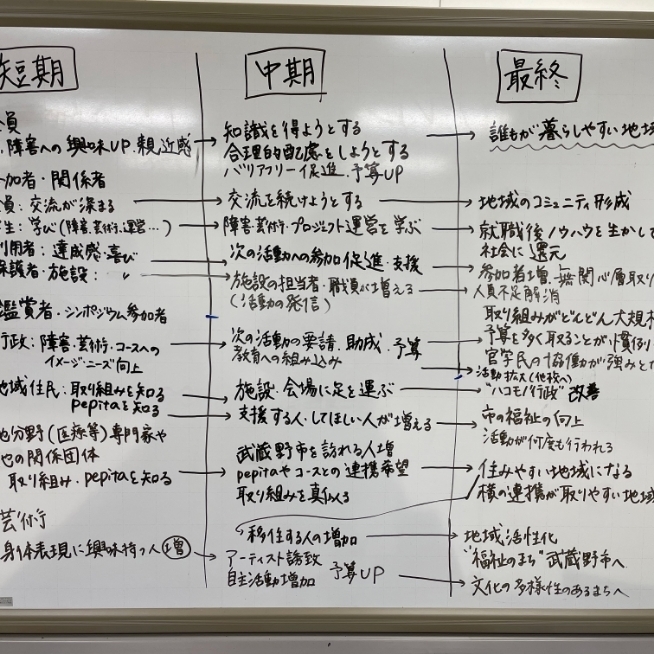

地域の文化行政に関する基礎知識の修得、および当該年度に扱うテーマの問題状況確認

詳細

-

-

2

制作演習C・D

イベントの企画・立案、および制作・運営

詳細

-

-

3

制作演習C・D

イベントの実施、および振り返りと評価

詳細

-

学生制作物の紹介

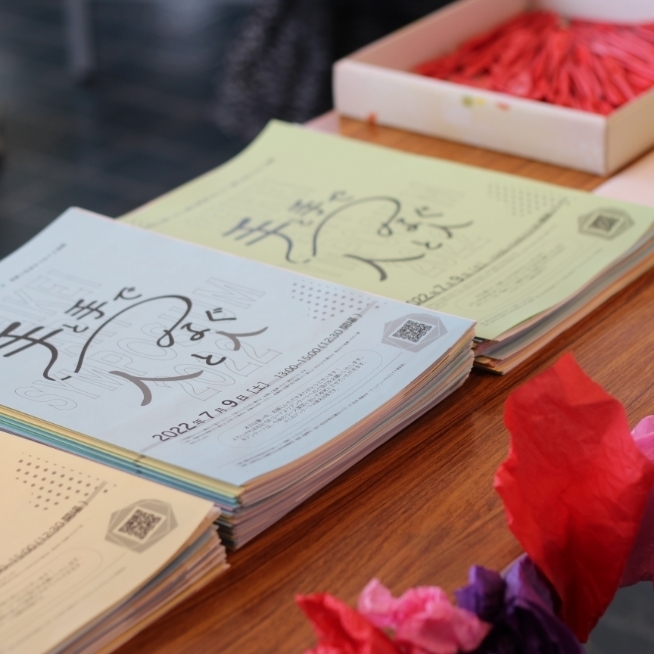

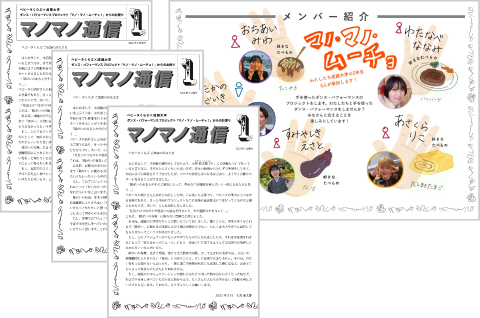

プロジェクトのポスターやプログラム等はコース生が制作しています。コースのウェブサイトやSNSの運営もコース生が協力して行っています。

ニューズレター

ポスター

プログラム

コースのウェブサイト・SNS

学生の声

芸術文化行政コースでの活動を通して、相手に伝えるコミュニケーション手段としての「ものづくり」の難しさや、責任の大きさを感じました。映像を作るのが上手だったり、全体を俯瞰する力があったり、一人ひとり個性が違う人が集まってひとつのものを作り上げるという機会を得ることができ、多くの刺激を受ける良い経験ができました。このコースに入り、尊敬できる仲間に出会えました。

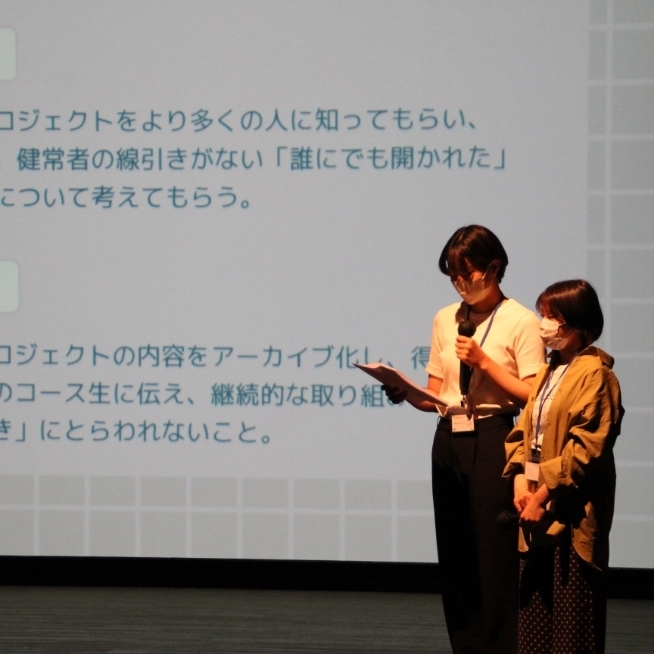

今までひとつのことに対して、長く時間をかけて仲間と取り組むという経験をしたことがなかったので、このコースでの経験がとても貴重なものとなりました。成果発表シンポジウムの広報活動をした際に、地域の方々から励ましの言葉をいただき、発信した情報が届いていることを実感してとても嬉しく感じました。将来の進路について、芸術文化の道に進むかどうかはまだ決めていませんが、このコースでの経験をいろいろなところで生かしていきたいです。

舞台や音楽、芸術が好きで芸術文化行政コースに入りました。芸術とは、主催者が与えるもので私個人は受けとる側だと思っていました。しかし、成果発表シンポジウムを通して、芸術は1対1のものではなく、双方向的に与えるものや社会にもたらすものがあるということの重要性を学びました。私が表現できるものは何だろうと考えることは、自分自身のことを新しい角度から考え、自分を知るきっかけにもなり、もっと表現することを大切にしたいと思うようになりました。

コース紹介動画

第1期生が学びの一環として作成したコース紹介動画です。