11月15日(土)、第5回家庭科シンポジウムが本校大教室で開催されました。今年で五回目を迎えるこのシンポジウムは、高校2年生の家庭科の授業で行った課題研究の中から選ばれたクラス代表によるプレゼン大会です。代表チームのテーマは、「子どもの成長を促すおもちゃの実現」「苦手なピーマンが未来を苦くする?!」「叱るvs褒める:子どもの成長に与える影響の違い」「兄弟構成で性格は違う?」「外そう!メディアの色眼鏡」「#映える私とリアルな私~SNSとアイデンティティのつながりを考える~」「男性の育休について」「母親の死をくいとめる」の8つで、興味の湧くテーマが揃いました。

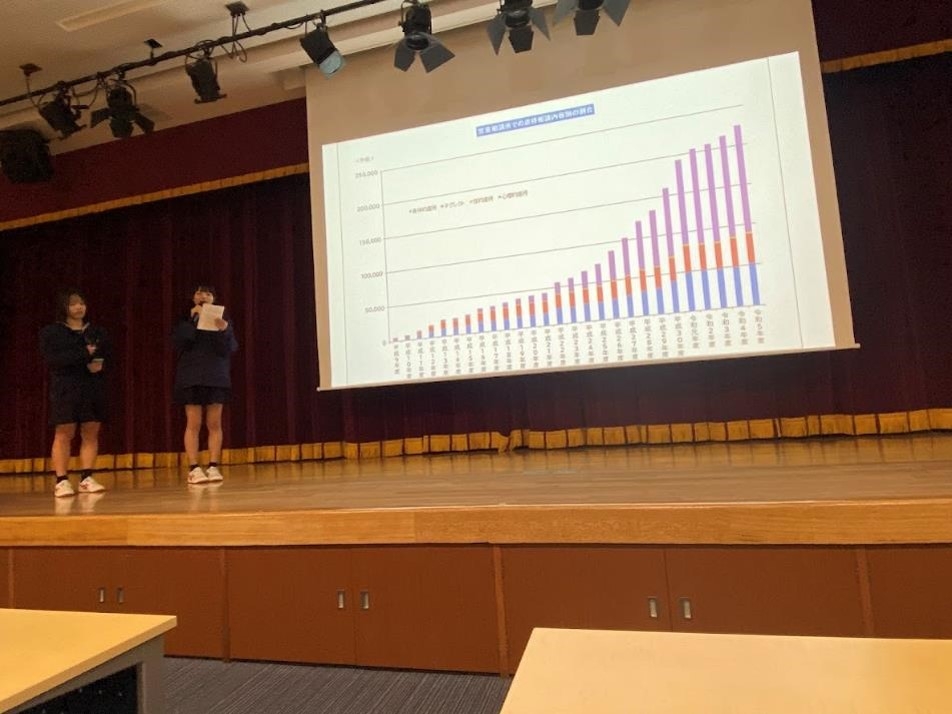

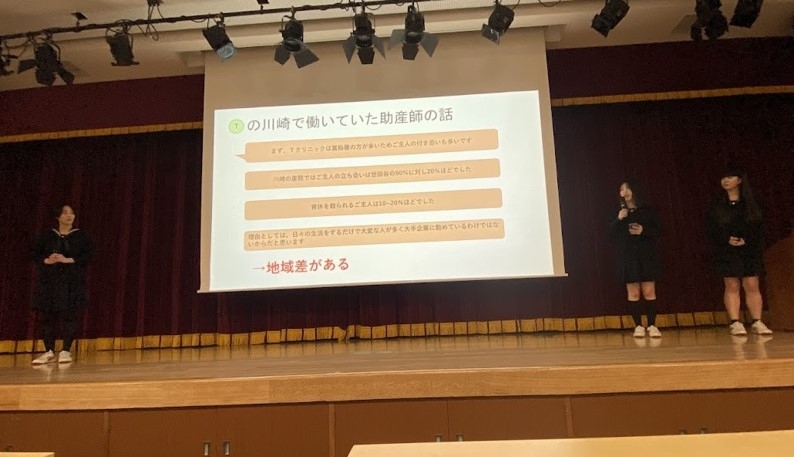

会場では、先生や生徒、保護者が見守る中、卒業生を中心とした6名の審査員をお迎えして、シンポジウムが始まりました。それぞれのチームが論理的に、尚かつ効果的にパワーポイントを使って堂々と発表をしていました。すべての班がグラフや統計といったデータを使っており、街頭調査まで行った班からサンプルを印刷してくれた班まであり、とても興味深かったです。

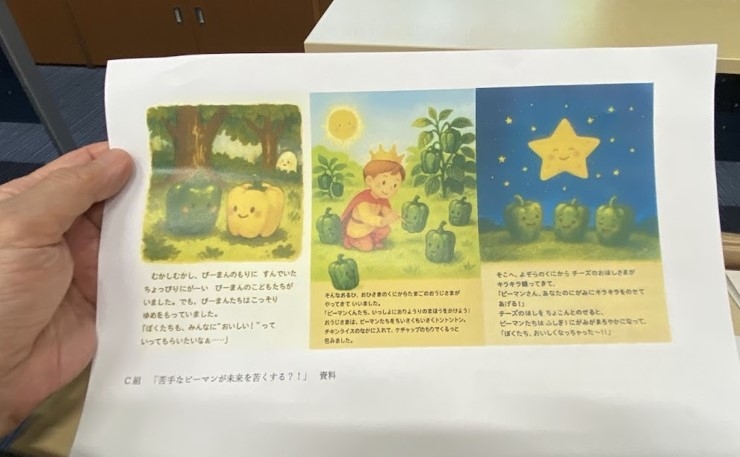

結果として優勝は、出産後の母親の「産後うつ」を取り上げた「母親の死をくいとめる」でした。準優勝は、食べ物の好き嫌いは悪いことではなく、その解決に新しい発想が必要とした「苦手なピーマンが未来を苦くする?!」。第3位は、育休取得には地域差があることを課題とした「男性の育休について」でした。また、審査員特別賞には、様々なメディアを見比べる必要性を説いた「外そう!メディアの色眼鏡」が選ばれました。そのうえ、「#映える私とリアルな私~SNSとアイデンティティのつながりを考える~」にも、別途特別賞を頂きました。

このシンポジウムが始まる前に、審査員から緊張を解く術を伝授してもらい、その効果もあって、どの班も課題解決の方法が分かりやすく伝えられたと思いました。最後の審査員の講評では、テーマと内容の関連性や質疑応答の明確さなどの指摘があり、生徒にとってもプレゼン技術をあげるとても良い機会になったと感じました。皆さま、ご苦労様でした!