国際文化研究の「窓」

国際文化学科の教員は、それぞれが世界各地を研究対象としており、長期休暇の際には研究のために世界に散らばります。そこで研究のために撮った、あるいは研究の合間に撮った写真は、普通の旅行雑誌などには載らない貴重なものばかりです。そのなかからごく一部を、ここで紹介したいと思います。

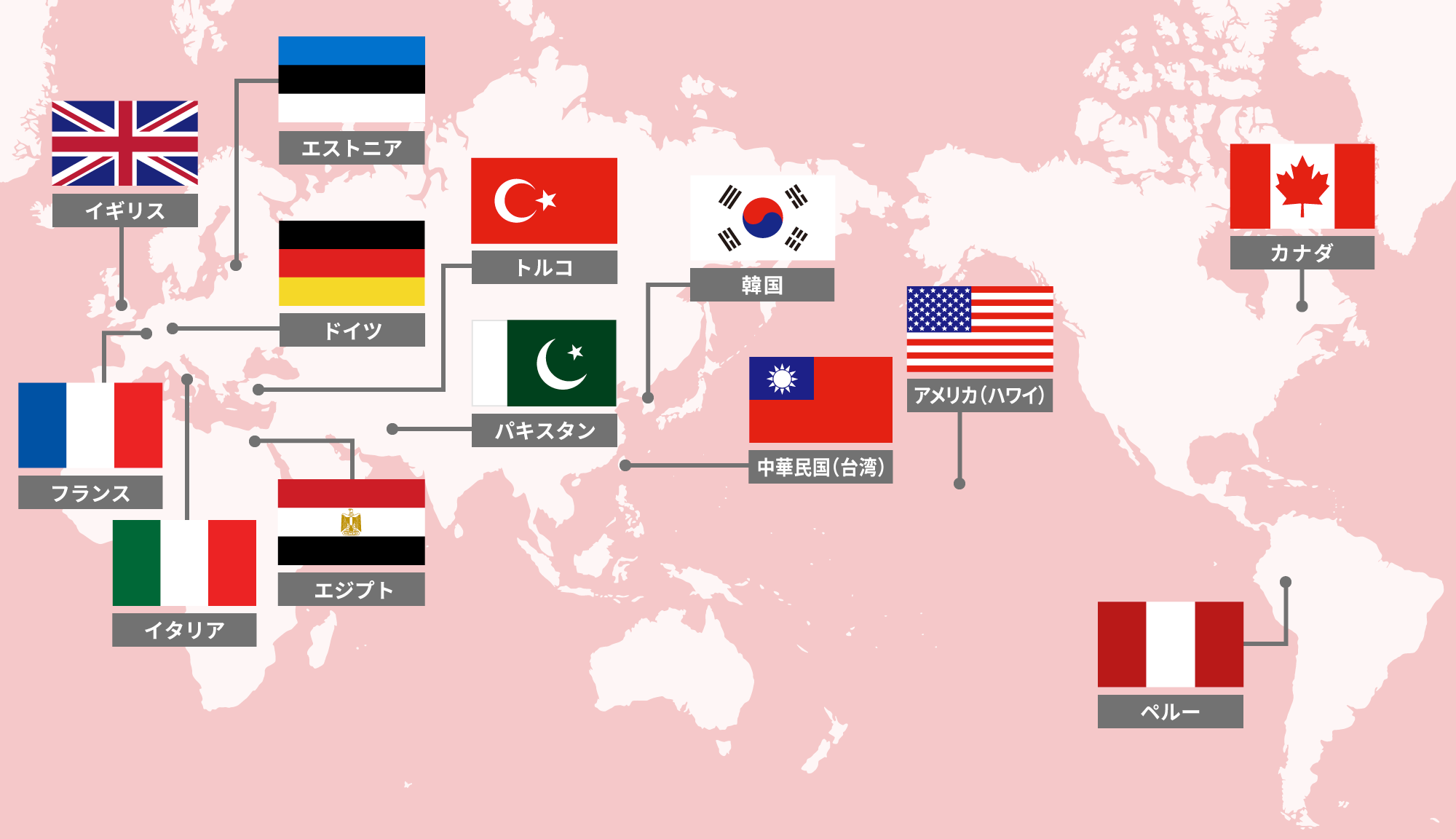

アメリカ(ハワイ)

中野由美子 教授

アメリカ合衆国ハワイ州にあるイオラニ宮殿は、1882年にハワイ王国のカラカウア王によって建てられました。ところが、1898年にはアメリカによるハワイ併合が強行されて式典の会場となり、星条旗が掲げられました。今日では、王国時代からのハワイ国旗がはためいています。ところで、ハワイ国旗(州旗)にはユニオンジャック(イギリス国旗)が含まれていますが、なぜでしょうか。興味を持った方はぜひ調べてみてください!

イギリス

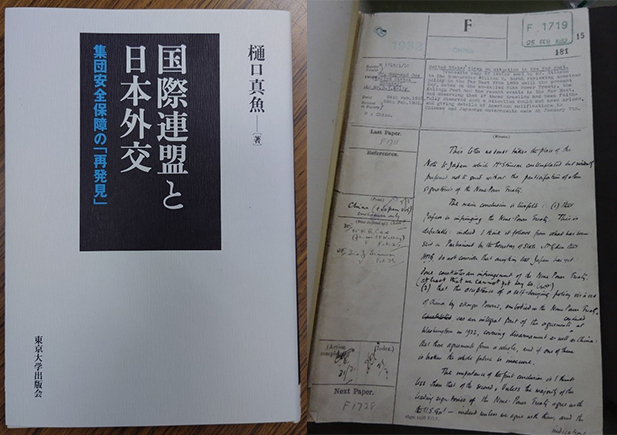

樋口真魚 准教授

私の研究では、国内だけでなく海外での史料調査が必要となります。例えば、これはイギリスの国立公文書館(The National Archives)に所蔵されている史料で、今から約90年前にイギリス外務省が作成した外交記録になります。これらを分析し、『国際連盟と日本外交』(東京大学出版会、2021年)を出版しました。

イタリア

細谷広美 教授

2年毎に開催される現代美術の国際展覧会ベネチア・ビエンナーレの2022年のテーマは、イングランド出身でメキシコで活躍した女性シュールレアリストのレオノーラ・キャリントンの「The Milk of Dreams」でした。ケルト神話をきいて育ったキャリントンはメキシコの先住民文化の世界にも目を向けていきました。展覧会全体ではブラック・フェミニズムを扱った作品が目立ちました。

エジプト

嶺崎寛子 教授

カイロの下町の桶屋の様子です。手仕事の伝統が息づいている様子がうかがえます。道具や材料で狭い部屋は埋め尽くされています。ここは馬具屋や看板屋など、昔ながらの小さな手工業の店がひしめくエリアで、看板屋では中年女性が手際よく大理石製の看板を着色していました。中東では女性を撮るのが難しい一方で、男性は頼むときさくに写真を撮らせてくれます。

エストニア

川村陶子 教授

両手を挙げた頭のない人が無防備に立ちつくす姿の彫刻。壁に暗い色調の絵画が並ぶここは、バルト海に臨むタリンにあるエストニア美術館の「第二次世界大戦後のアート」の部屋です。ソ連の一部として共産主義体制に組み込まれ、思想や生活を統制される恐怖や不安が伝わってくる作品です。同じセクションにはスターリンをモチーフにした絵も展示され、ソ連時代の歴史と記憶を伝えています。

カナダ

墓田桂 教授

ケベックシティから見た3月のサン・ローラン川です。フランス由来の文化を守るケベック州は独自の外交を展開しています。連邦政府に先んじて、2021年には自らの「インド太平洋戦略」を発表しました。大西洋と北極海に隣接するケベック州ですが、太平洋とインド洋を見据えた海外展開を志向しています。メープルシロップだけでなく、農林業や先端産業でも名の知れたケベック州は、これからどのような姿を見せてくれるのでしょうか。

Stratégie territoriale pour l'Indo-Pacifique (quebec.ca)

韓国

有富純也 教授

韓国光州広域市にある月桂洞(ウォルゲドン)古墳です。写真ではわかりにくいのですが、前方後円墳です。日本にたくさんある前方後円墳ですが、実は韓国でも、光州を流れる栄山江(ヨンサンガン)にそって、前方後円墳は作られていたのです。では、韓国が前方後円墳の発祥の地なのか!と即断してしまいそうですが、そうではないです。なぜかは、「日本の歴史と文化」で聞いてください。

中華民国(台湾)

墓田桂 教授

台中市にある春水堂を訪ねました。タピオカミルクティー(珍珠奶茶)の発祥の店と言われます。食事メニューも美味しそうでしたので、今度は小皿料理を頼みたいと思っています。1980年代に生まれた珍珠奶茶は各国で人気の飲み物となりました。台湾の名を世界に広めた「功労者」です。台湾のソフトパワーは同国の生命線の一端を担っています。美味しいタピオカミルクティーを飲みながら、この国に想いを馳せてみてはいかがでしょうか。

春水堂とは|春水堂(チュンスイタン) (chunshuitang.jp)

トルコ

佐々木紳 教授

現在のトルコ共和国の前身にあたるオスマン帝国は、600年以上にわたりアジア・アフリカ・ヨーロッパの三大陸にまたがる広大な領域を勢力下におさめました。「崇高なる御門」(バーブ・アーリー)と名づけられた写真の門は、帝国の首都イスタンブルにあった帝国行政府庁舎の正門です。どことなく親しみを感じる東洋風のデザインが、東西文明の交差点としてのイスタンブルの姿を象徴しているとは思いませんか。

ドイツ

川村陶子 教授

青空の下、政府専用ヘリの前で自撮り。ドイツ首相官邸の中庭です。夏の終わりの週末に行われる「連邦政府オープンハウス」では、全省庁が建物を市民に開放し、展示や資料で政府の業務を説明します。外務省では国際連合に関するクイズに答えると国連カラーの水色のアイスをもらえます。エコバッグやIDホルダーなどのグッズも無料で配られ、大人気です。ナチ独裁を体験したドイツで政治の透明性が何よりも重視される一例です。

パキスタン

嶺崎寛子 准教授

パキスタンとインドのワガ国境での、国旗降納セレモニーの様子です。手前がパキスタン、奥がインドの兵士です。トサカのような飾りなど、制服は良く似ています。両国は関係が悪く、しばしば国境も緊張します。国旗掲揚・降納セレモニーは観光化していて、ナショナリズムを儀礼的に発散させる場として機能しています。インド側に観光客が沢山いるのが見えます。パキスタン側も地元の観光客が沢山来ていました。

フランス

寺本敬子 准教授

フランスの首都パリを代表する建築物のひとつ、エッフェル塔がいつ建てられたかご存知ですか。エッフェル塔は、1889年に革命100周年を記念して開催されたパリ万博のために建てられました。次の1900年パリ万博では、グラン・パレ、アレクサンドル三世橋、オルセー駅(現在のオルセー美術館)が建てられるなど、現在もパリを象徴する建築物のなかには、もともとはパリ万博のために建てられたものが多くあります。

ペルー

細谷広美 教授

ニューヨークタイムズで「ケチュア・ラップの女王」と称されたレナータ・フローレスさんにインタビューをしました。ケチュア語はスペイン人が南アメリカに到来した当時、アンデス地域で栄えていたインカ帝国の公用語で、現在ペルーをはじめとする複数国に約800万人~1000万人の話者がいます。レナータさんはZ世代で、YouTubeにアップしたケチュア語によるカバー曲をきっかけに国内外で有名になりました。