法学部李セボン

日本政治思想史における明治維新理解の一側面

「明治維新とは何か」を考えるための二つの問い

明治維新を一言で定義することは難しいですが、それが以前の日本を抜本的に変えるための様々な改革の過程であったことに反論する人はいないでしょう。その意味で、明治維新を知るための必要な作業には二つの大事な側面があるように思われます。一つは、「何が起きたのか」という問い、すなわち改革内容そのものを具体的に理解する作業です。そしてもう一つの問い、「なぜそのような改革がなされたのか」という側面について考える作業がありましょう。

徳川日本における儒学

政治思想史分野では、とりわけ後者の問いを重視して研究を進めます。そのためには、まずそれ以前の時代である徳川日本の政治体制や社会について深く理解する必要があります。それから幕末・維新期を生きた当事者たちの辿り着いた、新しい国家・社会の在り方についての考察を分析するわけです。その際、特に儒学が重視されます。東アジアにおいて圧倒的な権威を持つ政治哲学・倫理哲学であったこの儒学が、徳川日本の政治・社会体制のもとで独自の発展を成し遂げ、明治維新にも重大な役割を果たしたからです。「修己治人」を掲げる儒学では、学問による自己修養が徳のある統治者としての資格を用意すると考えます。しかし、同時代の明・清や朝鮮とは違い、日本の現実はそうした儒学の理想を実現できるものではありませんでした。それゆえに日本の儒学史では、隣国では考えられなかった多様な儒学理解が生まれます。

湯島聖堂(徳川幕府直轄の儒学教育機関である昌平坂学問所)の入徳門をくぐり抜けると大成殿(孔子廟)にたどり着く。

儒学のレンズを通して見た西洋

儒学が武士層や知識人の基礎教養として普及した徳川後期、西洋発の情報や知識に接した彼らの中には、必死に新しい文物を理解しようと努力する者がいました。その際、彼らは、その知識や思想の基底にあった儒学の論理的枠組みや概念を動員してこの新たな他者理解に挑みます。そして、西洋人が自らcivilizationと呼んでいたその在り方に、儒学の理想と重なるものが多いことに気づきます。福沢諭吉(1835-1901)が「文明開化」と訳した後、数多くの同時代を生きた知識人たちも、この表現を用い、積極的にその推進を主張した理由です。代表的な人物として、阪谷素(1822-1881)や中村正直(1832-1891)の名前を挙げられるでしょう。言い換えれば、彼らの西洋社会への共感の根底には、儒学の思想が大きく作用していたということです。したがって、政治思想史の観点から見た明治維新は、<西洋のcivilizationと儒学の理想>との共鳴という側面を強く有する変革でした。近代日本は、西洋を模範としつつも、一面では儒学の理想を追いかけた結果でもあったわけです。

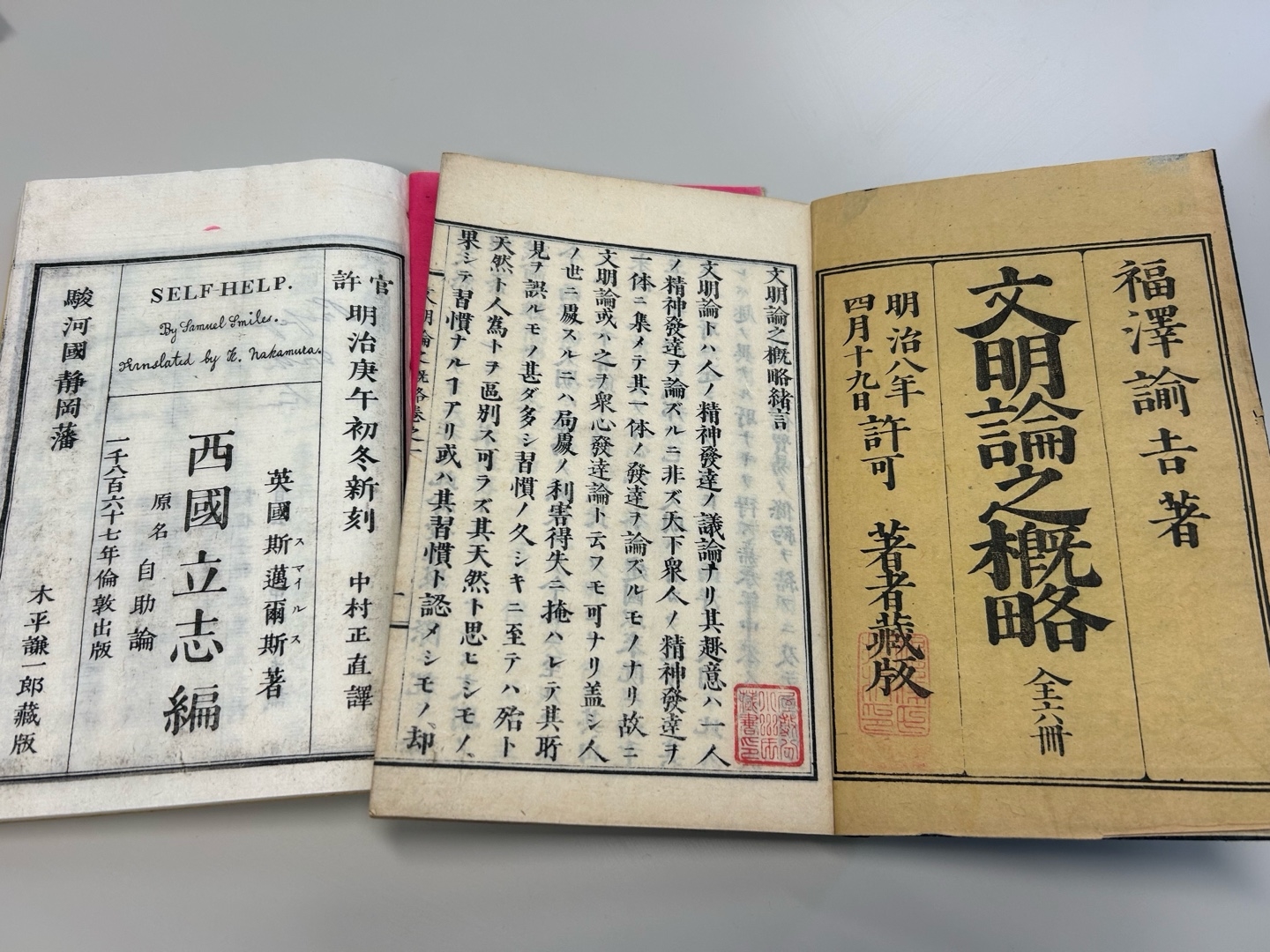

明治初期を代表する知識人福沢諭吉と中村正直の「文明」観がうかがえる二書

Profile

法学部

李セボン

- 専門分野 日本政治思想史

- 担当授業 日本政治思想史・日本政治史・演習II・III・IV・PSEなど