経済学部小田宏信

地域経済の持続性に関わる研究:産業集積論の視点から

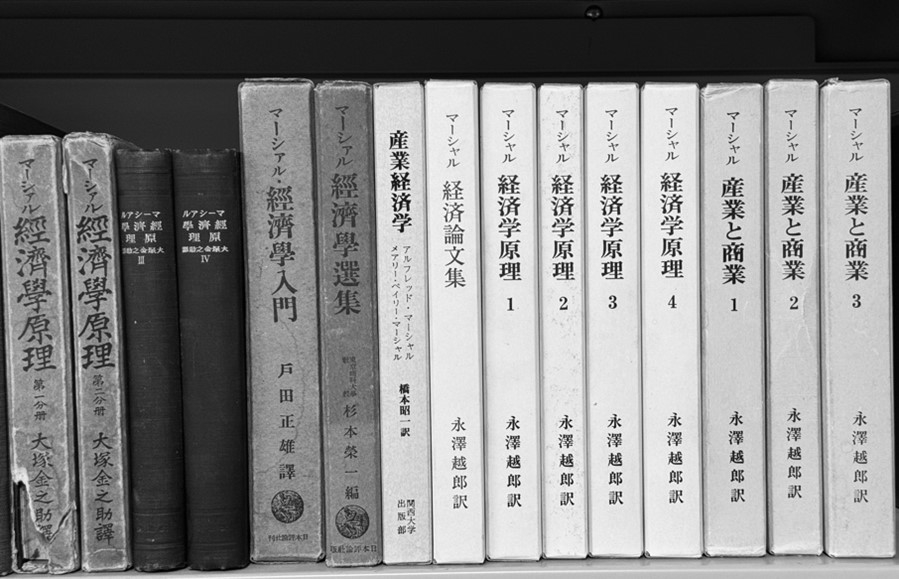

アルフレッド・マーシャルが描き出した世界

19世紀の後半から20世紀の初頭にかけて活躍した英国の経済学者、アルレッド・マーシャルの古典的著作を読むと,すぐれて地理学的な記述が多数散りばめられています。マーシャルは、大規模生産による利益というのは、一つの大工場をつくることによってのみならず、多数の中小工場を一つの地域に集結させることによっても実現できると考えました。一連の議論では、多数の経営体が一つの地域に集まることが設備投資の節約といった金銭的外部経済をもたらすということにとどまらず、文化的な側面を強調し、人々の間での「共通の知識と信頼」の上に価値規範の共有を促し、標準化されていない生産での取引の円滑化や、新技術の創出と波及、熟練技能の世代的継承などのさまざまな利点がもたらされることが示されました。そして、そうした関係性を「破壊的競争」に対して「建設的協同」と呼びました。

マーシャルの議論は百年以上も前のものですが、こうした視点は、今日の産業立地や地域経済の諸問題を考える時にも有意義です。

日本の産業集積地域の中の互酬性

かつて、日本各地には、中小企業が集結する「ものづくりのまち」があって、それが繁栄をきわめた時代がありました。もちろん、今でもそれが滅び去ったわけではありませんが、工業生産のグローバル化のなかでひところの勢いが失われた感はあります。

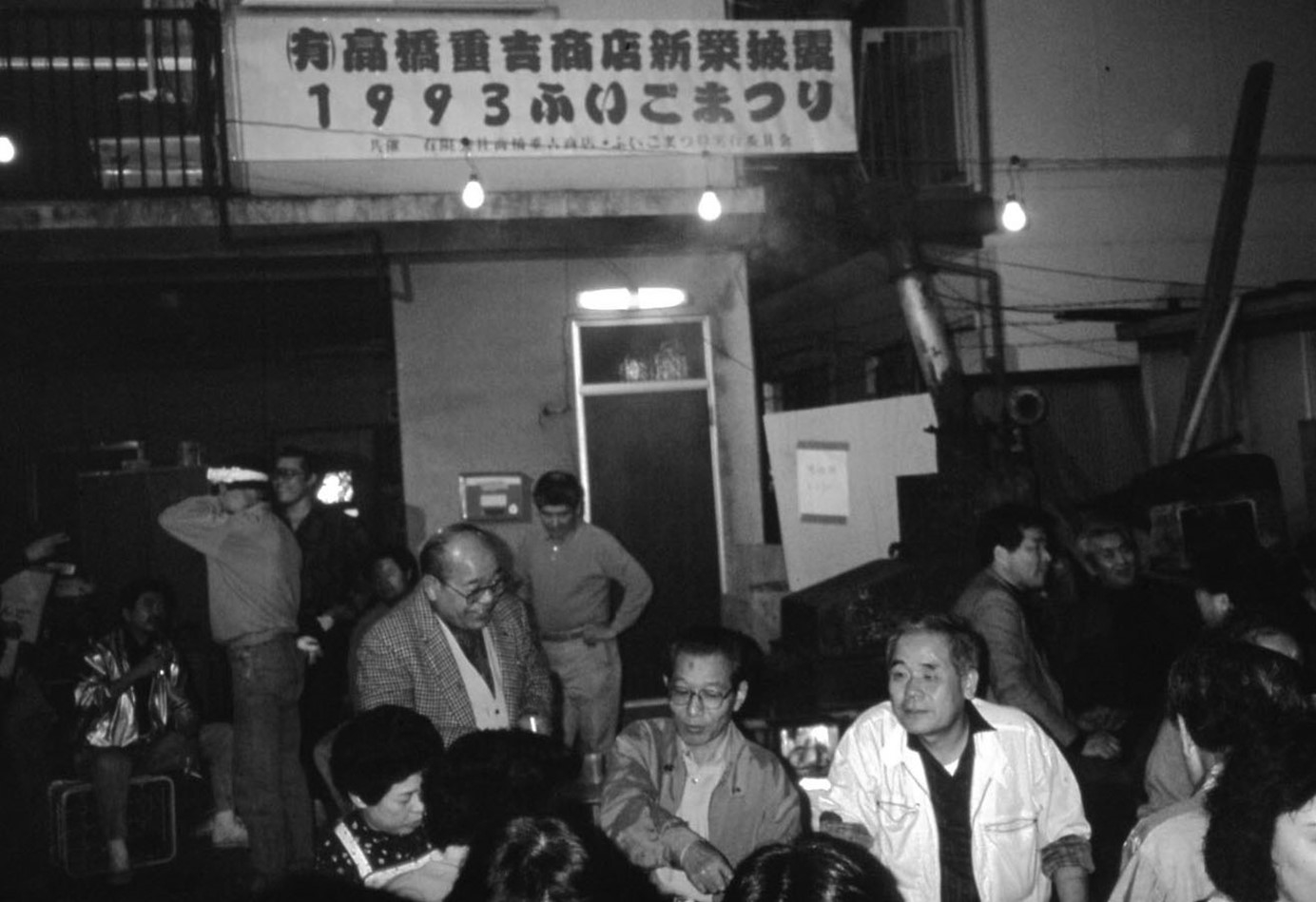

本格的なグローバル化が訪れる直前の時代に、東京の町工場をたずねて歩いたことは、私のその後の問題意識を大きく方向づけることになりました。東京・蒲田のまちにはまだまだ小さな工場がひしめきあっていました。そこで見たのは、昭和ヒトケタ生まれから集団就職世代の職人さんたちが、さまざまな加工の受注に対して、手を携えて努力されてきた姿でした。ミクロン単位の技能で技術立国を支えているという自負にも圧倒されましたが、ある職人さんから聴いた「町のなかでのネットワークがあってこそ仕事が流れてくるのだから、自分だけがよければ良いという気持ちではダメだ」という旨のお話しは強く胸に刺さりました。そして、工場まちの秋祭りに私も酔いしれました。

地域づくりの舞台に学ぶこと

地域創生、地方創生の時代と言われるようになって久しいですが、近年、私は地域づくりの成功例と目される地域を歩いています。地域づくりにとっての成功例というのは、有力な大工場やリゾート施設を誘致できたり、一過性のブランディングに成功できたりという地域ではありません。その土地に根ざした、もしくは新しく生まれた、ある種の価値観もしくは文化性に引き寄せられた移住者や「関係人口」がもともとの住民や企業と結びついて緩やかなコミュニティを形成して、その土地の固有の資源に新たな価値を付け加えるようなビジネスを生み出し、「小さな経済循環」を呼び起こしつつあるような地域です。そのような地域では、NPOや一般社団法人、もしくはソーシャル・ビジネス的な顔を併せ持ったスモールビジネスが人と人との関係をとりもつことで「共創」が実現できています。そして、子どもたちも知らずに知らずのうちにその地域に対する愛着と誇りに目覚めていくような地域です。

経済のグローバル化のなかで翻弄され、脆弱ぶりを露呈した地域経済は、日本にも世界にも少なくありません。そうした中で、したたかさを発揮できているのは、持続可能性という価値規範を共有しつつ、「建設的協同」を現代風に蘇らせている地域ではないかと考えています。

Profile

経済学部

小田宏信

- 専門分野 人文地理学、経済地理学、地域経済論

- 担当授業 社会経済地理学、経済地理学A、実践ゼミナールBなど

- 研究に関連するコンテンツ

- ・リサーチマップ