News & Topics

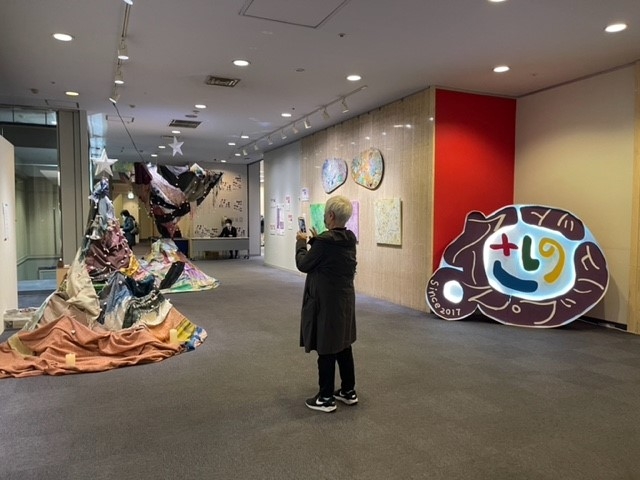

文学部国際文化学科 川村陶子教授が実行委員を務める『武蔵野アール・ブリュット

2024』は、12 月6 日(金)から9 日(月)の4日間、吉祥寺美術館をメイン会場、吉祥寺

通り近くのHANDo KICHIJOJI ギャラリーをサテライト会場として開催されました。

『武蔵野アール・ブリュット2024』は武蔵野市のアートプロジェクトで、市民と市関係者

が実行委員会形式で毎年企画・実施しています。今年は『きづきのつづき』をテーマに、

アートを通じてさまざまな「きづき」が生まれる場所となることをめざしました。

吉祥寺美術館での企画展示のほか、ワークショップや写真投稿企画などをおこない、どな

たでも気軽に参加をして「武蔵野アール・ブリュット」を身近に感じることができるイベ

ントとなりました。8 日には武蔵野市の小美濃安弘市長も来場され、展示鑑賞やワークシ

ョップを楽しまれました。

▶詳細はこちら

会期中、成蹊大学文学部の学生4 名が、ボランティアとして運営をサポートしました。

芸術文化行政コース科目「制作演習E」の枠で参加した学生2 名は、学期末に授業で活動の

成果や感想を報告します。

■川村陶子教授のコメント

武蔵野アール・ブリュットは、2018 年度に文学部現代社会学科の「コミュニティ演習」と

コラボレーションして以来、成蹊大学の教員や学生が毎年さまざまな形で企画・運営にか

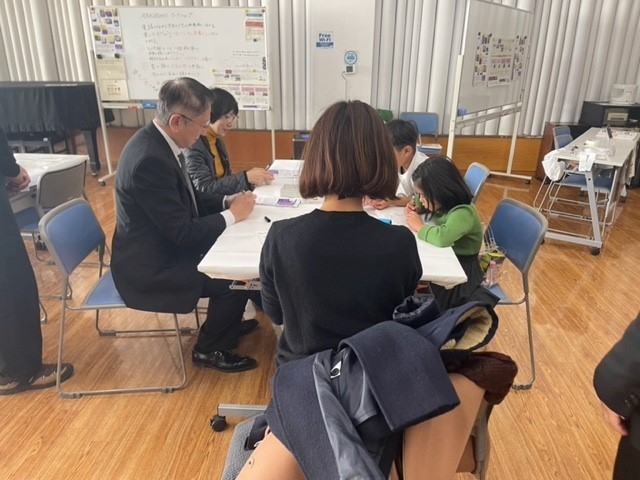

かわっています。今年は展示会場での来場者サポート、対話型アート鑑賞(視覚障害のあ

る方などとともに対話しながら作品を鑑賞する活動)の参加者および補助役として、4 名

の学生ボランティアにかかわっていただきました。

参加学生の皆さんからは「大学の近所でアートにふれながら、来場者や実行委員、市の

方々と交流できて楽しかった」という感想を、実行委員会メンバーからは「若い力でイベ

ントを盛り上げていただいた」と感謝のことばをいただきました。

次回以降もたくさんのご参加、ご来場をお待ちしています!

■ボランティアに参加した学生のコメント

笈川亜季さん(文学部現代社会学科2 年、芸術文化行政コース履修生)

ボランティアの一環として、筆談による対話型アート鑑賞と視覚障害者の方との対話型ア

ート鑑賞に参加しました。筆談のコミュニケーションはリアクションが難しく、また、自

分の思いを正確に伝えようと考えてしまうため発言のハードルが少し高く感じました。視

覚障害者の方との対話型アート鑑賞は、話す人の年齢や知識によって連想するものが違

い、目が見えない人はその作品をどのように想像しているのだろうと関心が沸きました。

普段、アートは静かに見るものだという固定観念がある中で、たくさんの人とそれぞれの

感じ方を共有しながら鑑賞することは新鮮でした。私自身、作品の新しい見方を発見で

き、貴重な体験になりました。

■武蔵野アール・ブリュットとは

武蔵野アール・ブリュットは、平成29 年に市制施行70 周年記念事業としてスタートしま

した。武蔵野アール・ブリュットは、市民協働によって作り上げるアート展です。

実行委員会を中心に、吉祥寺美術館のほか市内ギャラリーなどとも連携して実施し、武蔵

野市に関わる人たちが出品・参加することで、アートを通して、多様性を大切にする地域

づくりを進めていくものです。

会場ロビーの様子

ワークショップの様子

来場者の合作作品(上2枚:2024年度RAKUGAKIアート、下3枚:2023年度点描画)