Highlights

卒業研究が社会に評価される。 経済学部の学生が開発した 日々の振り返りアプリ「リフティ」

2025年02月27日

自らが学んできた、研究してきた内容を形にする、4年間の大学生活の集大成である卒業研究や卒業論文。アカデミックな印象の強い取り組みですが、学内だけでなく、多くの人々の役に立ち、社会から評価されたら...。

卒業研究の中で開発したアプリケーションが社会から評価された。そんな取り組みをご紹介します。

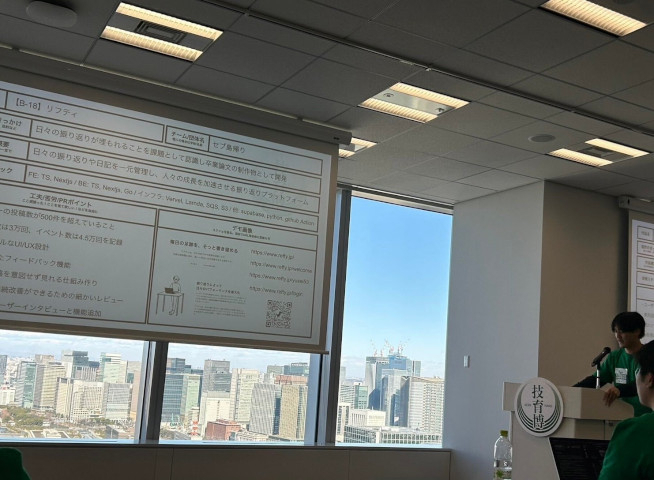

2025年2月8日(土)に開催された「技育博2024 Vol.6」。成蹊大学の学生から構成されたチームの作品が「株式会社サイバーエージェント賞」を受賞しました。

その作品名は「リフティ」。日々の振り返りや日記を一元化することを主眼とした、振り返りアプリケーションです。

なぜ経済学部の学生がアプリケーションを開発するに至ったのか。その経緯を振り返ります。

開発者はひとりの経済学部生

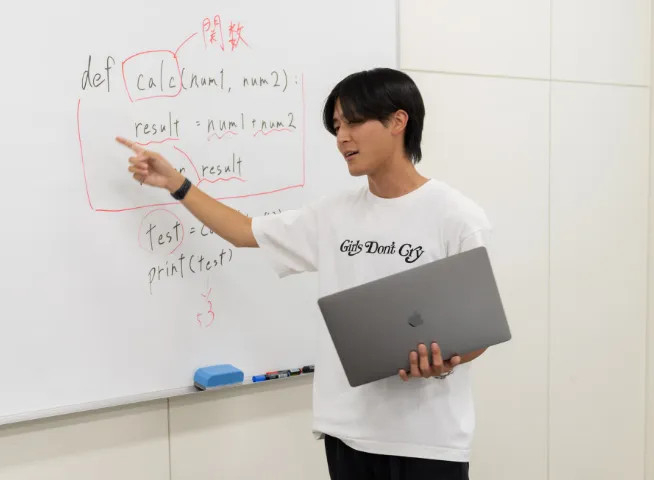

「リフティ」を開発した学生は経済学部現代経済学科4年の今村 悠聖さん(内藤朋枝ゼミ)。

内藤ゼミのテーマは「私たちが生活する環境や働く環境は本当によい環境なのか?データの中から困っている人を探して、様々な人々の生活について深く考える」。経済学の理論とデータの分析・解析を用いて、より良い未来を創り上げていくことについて研究していくゼミです。今村さんは、このテーマに惹かれて内藤ゼミに所属し、経済学とデータサイエンスを結びつけて学修を進めました。

以前からプログラミングに造詣の深かった今村さんは、ゼミでの学びを深めるにつれ、「データを分析して課題や新たなセオリーを導き出せるようになりたい」「WEBシステムや課題を解決できるアプリなどのプロダクトも自分で開発し、多くの人に喜んでもらえたら嬉しい」との想いが次第に強くなりました。

そして、4年生に進級し、卒業研究に取り組むこととなります。

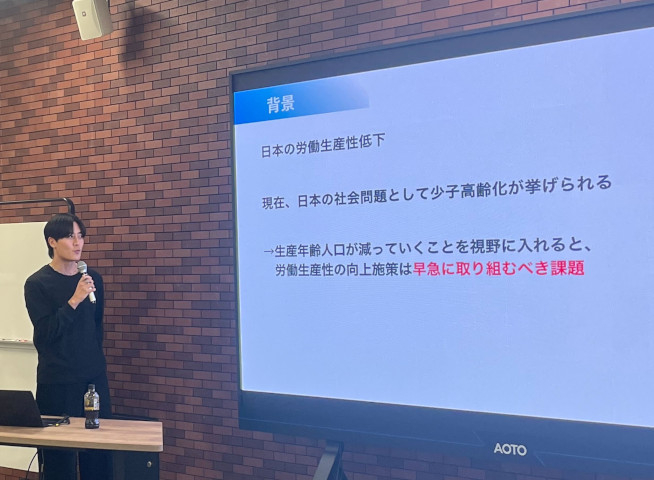

コミットメント効果と労働生産性

「行動経済学に基づく振り返り習慣と生産性向上: Webアプリケーション「リフティ」の開発による実践的アプローチ」

行動経済学の有名な概念に「コミットメント効果」というものがあります。これは、先送り傾向のある個人について現在の行動の選択肢を縛ることで、将来の行動をより望ましい方向に導く効果として知られています。 サンプルデータを取得するためには、実際に「振り返り行動」をしてもらう必要がある。そこで、今村さんは振り返りアプリ「リフティ」を開発し、利用してもらうことで、振り返りを容易にし、自らの検証のためのデータを収集していきました。ユーザーや同じゼミの仲間たちのフィードバックなどを受け、研究をブラッシュアップしていき、最終的には、「リフティ」を用いた「振り返り行動」が後のやる気や生産性に効果がある可能性が高いことを証明しました。

今村さんは、このコミットメント効果をもたらす手段のひとつである「振り返り行動」が、将来の労働生産性に良い効果をもたらすのではないかという仮説を立てました。仮説を立証するために、文献だけでなく、実際に集めたデータを用いながら検証を進めます。

今村さんの卒業研究は、指導教授である内藤朋枝准教授からも「アプリの開発はあくまでも卒業研究の一部。今村さんはアプリの開発だけで終えることなく、研究を学術的体裁に則ってきちんと論文化することに成功しました。これは本当に素晴らしい事だと思っております。」との評価を受けています。

想定を超えるユーザーが利用した「リフティ」

元々は、卒業研究のために開発したアプリであった「リフティ」ですが、思わぬ発展を見せます。ユーザビリティの高さ、AI機能を用いたフィードバック、過去の投稿が意図しなくとも見ること(振り返る)ことができる仕組みなど、ユーザー目線で設計されていることあり、今村さんの想定をはるかに上回るスピードでユーザー数が伸びていきしました。

サービスの維持や機能のアップデートなど、アプリの保守運用と開発スピード向上のために、今村さんは、以前代表を務めていた成蹊大学の課外活動団体であるPeachTechの後輩たちを「リフティ」の開発チームに誘いました。

「リフティ」の機能拡充が進み、開発チームは一つの決断をします。

「技育博2024 Vol.6」への参加

技育博とは、学生がアプリケーション・デバイス・システムなどを持ち寄り、他の参加学生、スポンサー企業と交流するイベント。約3分間のプレゼンテーション、約40分のブース展示セッションから構成され、開発した製作物のPRを行い、内容をスポンサー企業各社が評価するという内容です。

「リフティ」を引っ提げて技育博に参加した開発チーム。今村さんをはじめ、開発チーム一丸となり、「リフティ」の魅力をアピールします。

そして迎えた企業賞の発表のとき…。アプリケーション自体の評価はもちろん、行動経済学の理論に基づいた開発という点も評価され、見事「株式会社サイバーエージェント賞」を受賞しました。

経済学×プログラミングで生まれた相乗効果

経済学とプログラミング、システム開発を融合したことにより、卒業研究の成果のみならず、技育博での受賞につながりました。

今村さんは、今回の卒業研究が技育博で企業賞の評価を受けたことについて、「多くの方から温かいフィードバックをいただき、複数の賞を受賞できたことを大変嬉しく思います。大学4年間で学んだ経済学と、エンジニア(プログラミング)スキルを掛け合わせ、卒業研究として形にできたことは、非常に意義深いものとなりました。」と感想を述べてくれました。

学部での学びと自身の強みの掛け算により、見事な卒業研究を成し遂げた今村さん。卒業研究、お疲れ様でした。そして、技育博での企業賞受賞、おめでとうございます!

今村さんのコメント全文

「経済学部の卒業論文でアプリ開発を行うのは異例ではないか?」と考えたこともありましたが、先生が快く受け入れてくださったおかげで、安心して研究と開発に打ち込むことができました。行動経済学をはじめとする経済学のアカデミックな知見を生かし、すべての機能に対して明確な意図を持って設計・開発できたことが、自分にとって大きな学びとなりました。そのため、多くの方から質問を受けた際にも、自信を持って説明できたことが印象に残っています。

また、「リフティ」を通じて多くの方から温かいフィードバックをいただき、複数の賞を受賞できたことを大変嬉しく思います。さらに、外部メディアへの掲載や新たな挑戦の機会にも恵まれ、ここ数ヶ月で貴重な経験を積むことができました。

大学4年間で学んだ経済学と、仕事を通じて培ったエンジニア(プログラミング)スキルを掛け合わせ、卒業研究として形にできたことは、私にとって非常に意義深いものとなりました。学問と実践を融合させた成果を残せたことを誇りに思います。今後もこの経験を活かし、より多くの価値を生み出していけるよう精進していきます。

文理融合のワンキャンパス

成蹊大学では、データサイエンス副専攻や総合IT副専攻をはじめとする副専攻制度や、グローバル教育プログラム、数理・データサイエンス・AIリテラシー教育プログラムなど、自身の専門に+αできる学びの環境を提供。また、立地面においても文系、理系の学部が吉祥寺のワンキャンパスに集結し、授業をはじめ課外活動などで学部の垣根なく活動することで互いに切磋琢磨することができ、学部の専門領域だけでなく、異なる分野の知識を身につけることが可能。

課外活動団体「PeachTech」とは…

「IT×ものづくり」をコンセプトとした、約100名の規模を誇るプログラミングサークル(2022年発足)。欅祭*展示表彰団体(2024年度:優良賞、2023年度:奨励賞)などの受賞歴あり。また、メンバーが個人として成蹊大学賞**を受賞している。 *大学祭

**学術、芸術、スポーツ、文化活動、社会活動の各分野で他の学生の範となる活動を行い、優秀な成果をあげた個人及び団体に授与される